共通ポイント同士の競争が激化するなかで、百貨店各社がポイントプログラムを導入し始めています。その最新動向について、野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部の冨田勝己氏が解説します。

銀座三越。三越伊勢丹ホールディングスでは、2018年3月末をめどにTポイントの利用を終了する。 (画像提供:GettyImages/TAGSTOCK1・497428745)

百貨店が共通ポイントを導入 背後にある環境変化とは?

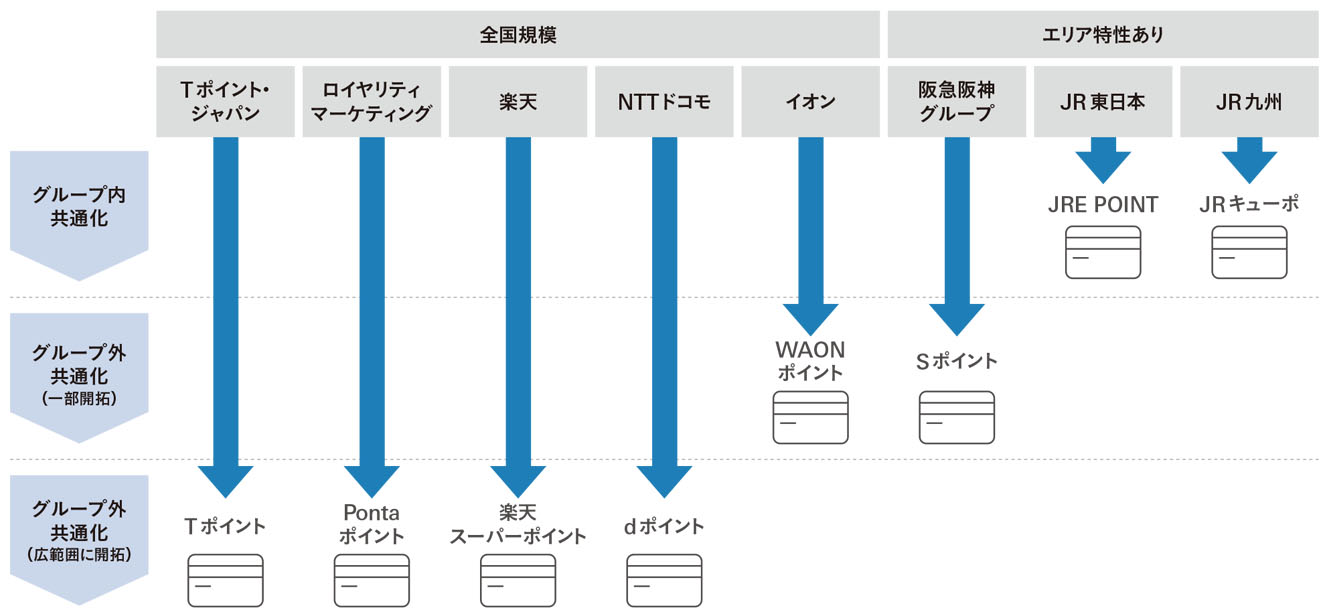

従来から、多くの百貨店でポイントプログラムが導入されている。しかし、2014年に大丸松坂屋が楽天スーパーポイントを導入して以降、各社がTポイントやPontaポイント、dポイントなど、いわゆる共通ポイントを導入するようになってきている。さらに、グループとしての自社ポイントの共通化を行うケースも増えてきている。各百貨店のこうした動きの背景には、共通ポイントを主とする環境変化があると考えられる。

共通ポイントとは、複数の企業で利用できるポイントのことを指す。2014年頃までは、TポイントやPontaポイントが、コンビニエンスストアやレンタルビデオ・書店、ガソリンスタンドなどで利用できる共通ポイントとして知られていた。また、航空会社のマイレージ利用者にとっては、日本航空のJALマイルや全日本空輸のANAマイルも、それぞれの加盟店で貯められる(支払いなどには使えない)ため、同様の存在として認知されていた。

それが2014年、楽天が自社の楽天スーパーポイントを共通化し、2015年にはNTTドコモがdポイントを、2016年にイオンがWAON POINTを共通ポイントとして提供し始めた。

加えて、地域が限定されるものの、近畿エリアでは阪急阪神東宝グループが、グループ共通ポイントとして導入していたスタシアポイントをSポイントへと改め、グループ外企業も加盟店として広げつつある。また、東日本エリアではJR東日本グループが、JRE POINTをグループの共通ポイントとして運用し始めている(現在はSuicaポイントまでを統合し、2018年6月に自社クレジットカードのポイントである「ビューサンクスポイント」と統合予定)【図表1】。

楽天とdポイントで加盟店が増える背景

後発の共通ポイントには、本業がポイント以外である企業が運営しているだけでなく、「1.自社独自のアクティブな顧客規模が大きい(あるいは、商圏内での顧客率が高い)」、「2.顧客との接触頻度が高い」、「3.顧客へのポイント付与額が比較的多い」といった共通点がある。

これらは一定規模以上の加盟店への送客を独自に実現できるだけの顧客基盤を有していることの現れでもあり、後発ながらも加盟店を拡大し、またそれとともに顧客基盤も拡大し続けている。

中でも、楽天スーパーポイントやdポイントは、自社で多額のポイントを発行している一方で、それらの自社グループへの還流を強くは志向していないため、ポイントの還流を望む加盟店による導入が進んでいる。

具体的には、楽天やNTTドコモはクレジットカードや通信サービスの利用に際して顧客に付与した多額のポイントがある一方で、その用途をクレジットカードや携帯電話端末に制限していない。百貨店やコンビニエンスストアなど、加盟店で自由に使えるようにしているために、結果的に前述のようなポイントを顧客は加盟店で使うケースが多くなる。加盟店にとっては、自社が負担した原資以上のポイントが自社に流入するため、負担額以上の送客がポイントによってなされたというようにも見える。

独自ポイント戦略とマルチポイント戦略

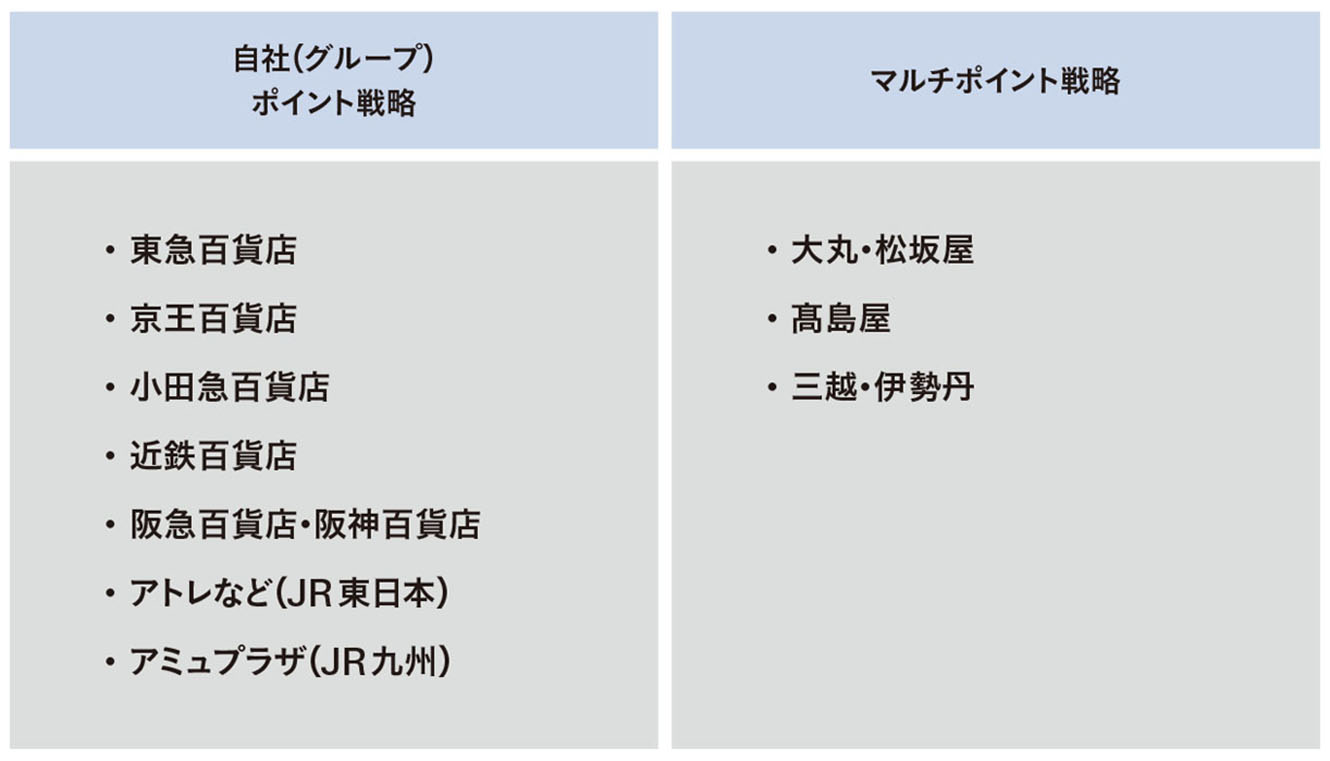

こうした背景のもと、百貨店は、それぞれに異なるポイントプログラム活用戦略を取っているが、それらは独自(グループ)ポイント戦略と、マルチポイント戦略とに大別できる。【図表2】

独自(グループ)ポイント戦略とは、自社、あるいは自社グループ独自のポイントプログラムのみを運営していく戦略であり、阪急阪神東宝グループや東急グループなど、鉄道事業を有するグループに属する百貨店を中心に採用されている …