1980年代後半に始まるバブル景気から、現在にいたるまで、生活者の消費意識はどのように変化してきたのでしょうか。博報堂生活総合研究所 主席研究員の夏山明美氏が解説します。

実収入に関わらず生活者の意識は、根強く「中流」

平成もラストスパート。30年間で時代や暮らしの風景は様変わりしてきた。例えば、経済面でみると、平成は1989年のバブル真っ最中で始まったものの、1992年のバブル崩壊で世相は一変。「失われた10年」と呼ばれた閉塞状態は、20年以上も続いた。こうした社会環境に適応すべく、生活者は柔軟に価値観と暮らし方を変えてきている。

本稿では、1981年の当研究所設立以降、私たちが衣食住から仕事、趣味、情報など、ありとあらゆる分野について、生活者の意識や欲求、行動を洞察してきた調査結果などを用いながら、人々が生み出す新たな潮流について、消費を中心に紹介していこう。

1992年のバブル崩壊と同時期、注目すべき変化があった。世帯数で、共働き世帯が専業主婦世帯に追いついたのだ。そして、この構造変化は消費税が3%から5%に増税された1997年に決定的になる。その後も共働き世帯は増え続けた。内閣府「男女共同参画白書」によると、2016年の共働き世帯の数(1129万世帯)は専業主婦世帯(664万世帯)のほぼ倍だ。苦しい家計を支えるために、主婦たちは働きに出たのである。

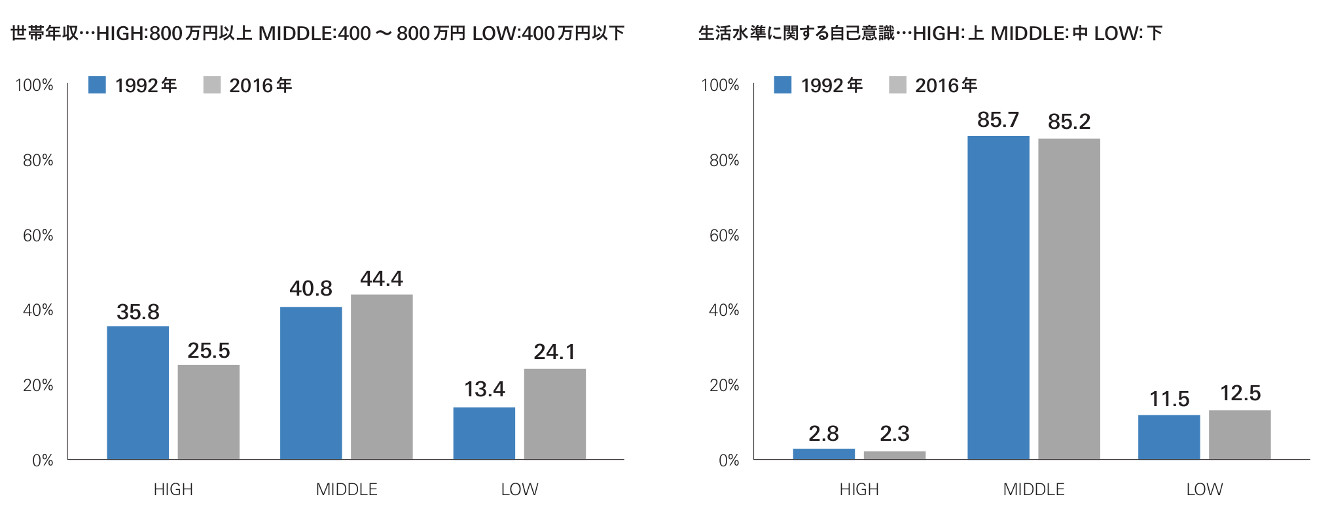

では、こうした主婦たちの努力で世帯年収はどう変わったのだろう。当研究所が1992年から実施する「生活定点」調査【図表1・注1】のロングデータで確認しよう。世帯年収が800万円以上の高収入層は1992年36%から2016年26%へと減少。逆に、400万円未満の低収入層は、1992年の13%から2016年の24%へと増加した。また、400万円以上800万円未満の中間層は1992年41%から若干増えて44%になる。

(注1)「生活定点」調査

調査地域:首都圏・阪神圏、調査手法:訪問留置調査、調査対象:20~69歳の男女 3,160人(2016年)、調査時期:偶数年5月 ※調査詳細・データ公開:http://seikatsusoken.jp/teiten/

しかし意識の上で、自分の生活水準が上中下のどこかを問うと、家計が厳しくなった人が増えたにも関わらず、1992年と2016年ともに「中」と回答した人が85%台。実際の世帯年収が変化しようと、9割弱が「中流」意識を持つ。生活者の意識上では、「一億総中流」が根強いのだ。では、このように大部分が中流意識を持つ、今の時代の生活者はどんな価値観を持ち、どういった行動をするのだろうか。

良くも悪くもならない「常温社会」が到来

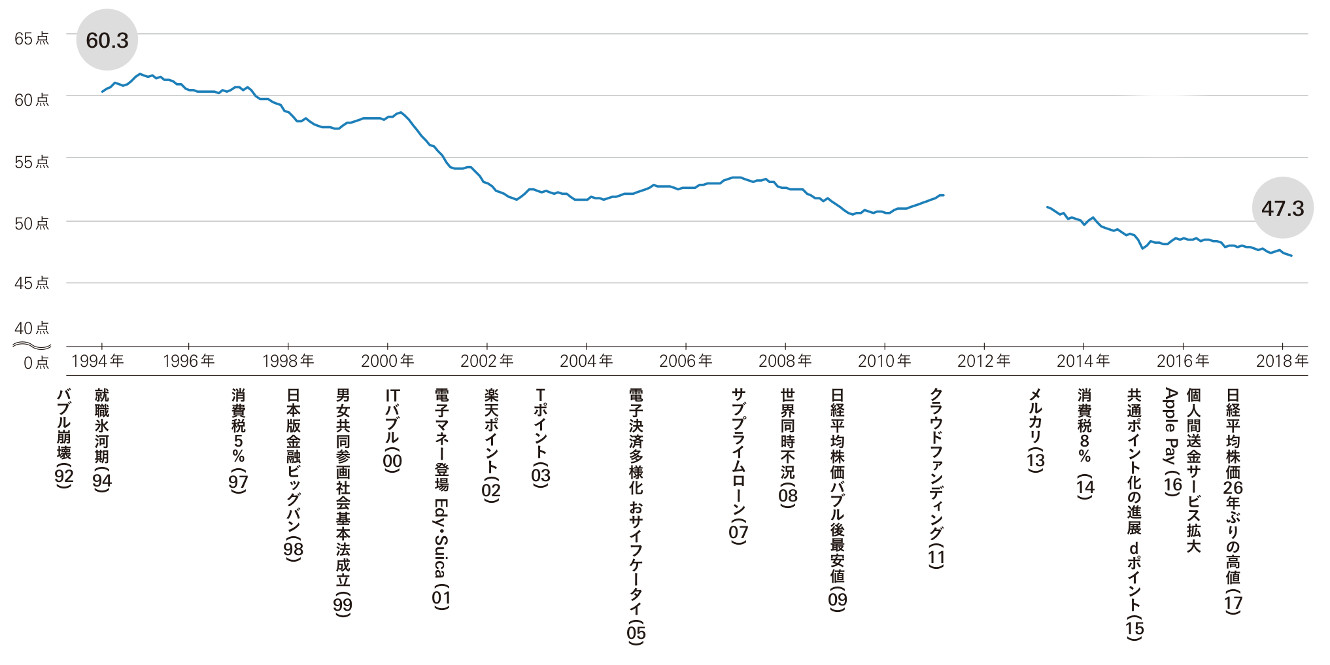

まずは、私たちが実施する「来月の消費予報」調査【図表2・注2】をご覧いただきたい。これは、「モノを買いたい、サービスを利用したいという欲求が最高に高まった状態を100点とした場合、あなたの来月の消費意欲は何点ですか」という質問を毎月投げかけ、消費意欲を指数で測るものだ。1994年は雇用不安の時期だったにも関わらず、消費意欲指数は60点を超えていた。

その後、消費税増税やITバブルの崩壊、世界同時不況などの経済インパクトを受け、指数は徐々に減少。最新の2018年3月は47点。人々の消費意欲は低空飛行を続けている。

図表2 消費意欲指数の推移

出典:博報堂生活総合研究所「来月の消費予報」調査

※データは12か月移動平均による季節調整値 ※2011年3月までは調査設計が異なるため、参考値 ※2011年4月から2013年3月までは調査非実施

(注2)「来月の消費予報」調査

[1994年4月~2011年3月]調査地域:首都圏、調査手法:郵送調査、調査対象:18~74歳の男女 約400人、調査時期:毎月下旬 [2013年4月~2018年3月]調査地域:首都圏・阪神圏・名古屋圏、調査手法:インターネット調査、調査対象:20~69歳の男女1,500人、調査時期:毎月上旬 ※調査詳細・データ公開:http://seikatsusoken.jp/shohiyoho/

背景には、失われた時代を経て生活者の心に芽生えた、「先行きは良くも悪くもならない」という意識の広がりがある。「生活定点」調査では、「日本の行方は現状のまま特に変化はないと思う」人が2008年32%から2016年54%へと増えた。

また、2015年から毎年秋に翌年の動向を生活者に予想してもらう「生活気分」調査(注3)でも、景気/家計ともに今年と「変わらない」と思う人が2年連続で増加。昨年秋時点で「(2018年は2017年と)変わらない」との予想が世の中の景気で64%、自分の家計で58%となった …