日本でも広まってきた感のあるシェアリングエコノミー。PwCコンサルティングでは、2017年5月に、国内の消費者を対象にシェアリングエコノミーについての意識調査を実施した。同社 パートナーの野口功一氏に、その結果を紹介してもらいながら、ミレニアル世代の意識を探る。

米国に比べると低い認知度 現状では一部の人が利用

日本におけるシェアリングエコノミー(図1)の認知度を見ると、全回答者(n=9707)のうち、30.6%が「シェアリングエコノミーのサービスのいずれかを知っている」と回答した。PwC米国でも、2014年12月に同様の消費者調査(「The Sharing Economy」)を行っているが、米国の成人の約44%がシェアリングエコノミーに慣れ親しんでいると回答している。調査年や設計が異なるため単純な比較はできないが、現在のところ日本での認知度は米国に比べると低いと言えるだろう。

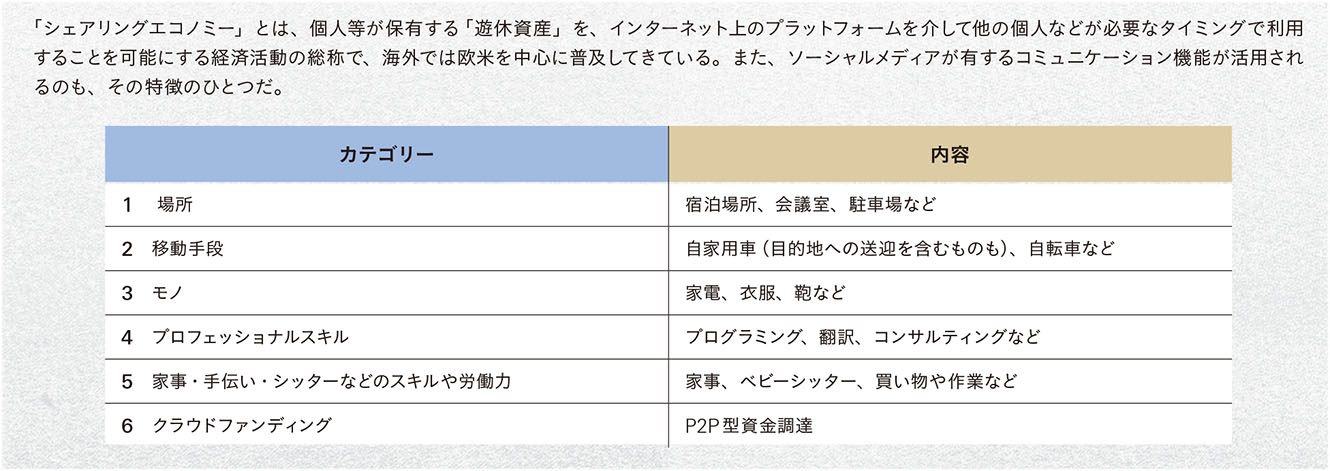

シェアリングエコノミーのサービスのいずれかを知っている回答者(n=2967)が認知しているカテゴリーは、家電、衣服、鞄など「モノ」に関するサービスの認知度が75%以上と高い結果となった。次いで、宿泊場所、会議室、駐車場など「場所」に関するサービスが51.5%、自家用車、自転車などの「移動手段」に関するサービスが41.9%であったが、その他は20%台であまり認知されていないことがわかる。

また、年代別で見ると、20代の認知度が最も高く(22.4%)、次いで30代(19.7%)、40代(15.5%)であった。

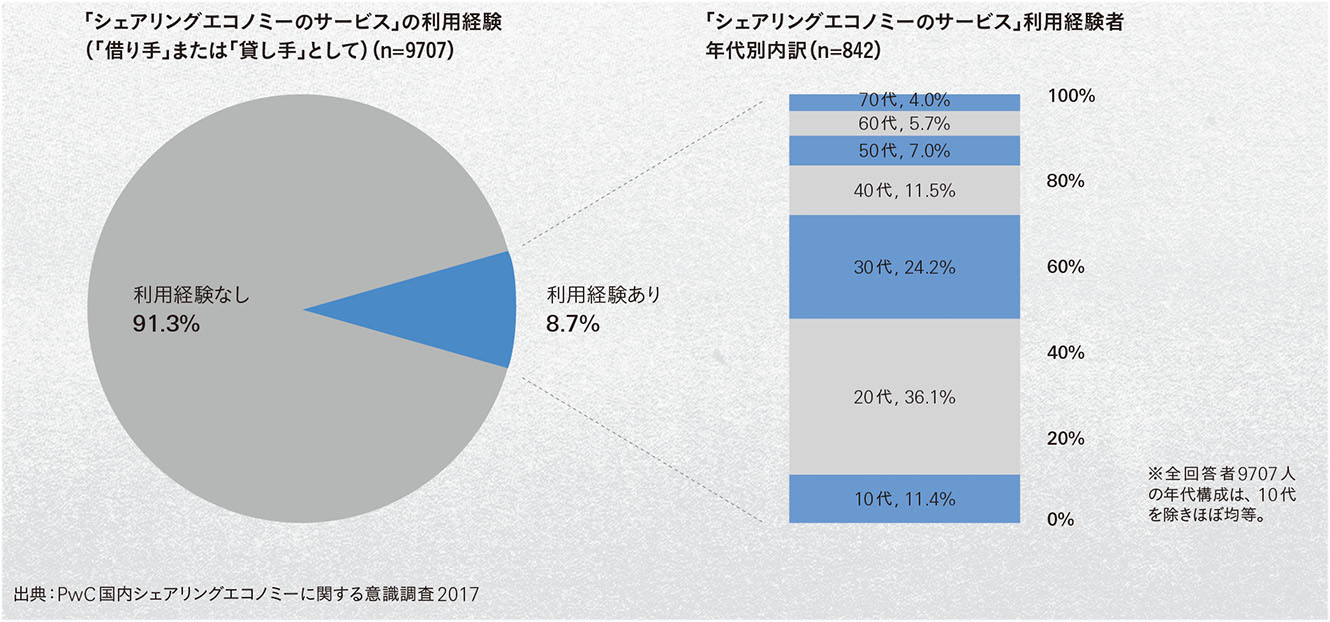

では、シェアリングエコノミーのサービスは、実際にどのくらい消費者に利用されているのだろうか。「借り手」(サービス・製品の利用者)、または「貸し手」(サービス・製品の提供者)としての利用経験があるのは、全体の8.7%であった(海外での利用は除く)。これはシェアリングエコノミー認知者の3分の1以下であり、現状では限られた一部の人のみが利用している状況であると言わざるをえない。

また、利用したことがあるサービスについては、「モノ」が60%を超えており、認知度と同様の傾向が見られた。年代別では、10代と20代の合計が47.5%と半数近くを占め、若年層ほど利用経験があることが伺える(図2)。なお、前述のPwC米国の調査結果では、米国の成人の19%がシェアリングエコノミーを利用したことがあると回答している。

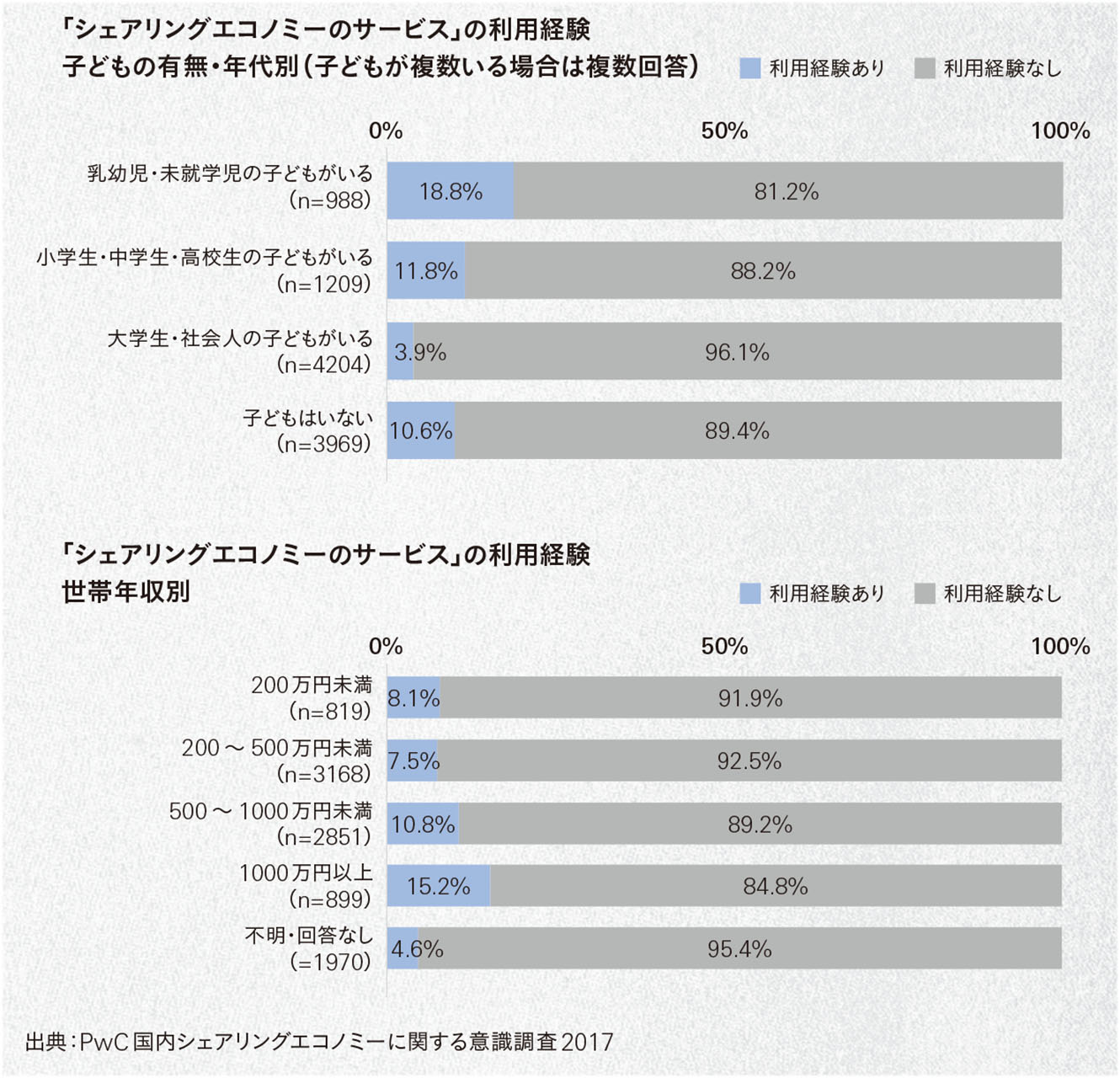

さらに、子どもの有無・年齢別で見ると、乳幼児・未就学児のいる世帯に占める利用経験者は18.8%であり、全体の倍近い利用率であった。結婚や子育てなどライフスタイルの変化が激しい時期に利用頻度が高まる傾向がわかる。また、世帯年収が高いほど利用経験率が高い傾向が見られ、年収が1000万円以上の層では15.2%と最も高い。一方で500万円から1000万円の層も10.8%であるが、500万円未満の層は低くなっている(いずれも海外での利用は除く)(図3)。

シェアサービスのメリット 金銭的な節約が最多

さらに、2000人(シェアリングエコノミー認知者1000、非認知者1000)を対象に、シェアリングエコノミーのサービスを利用することのメリットについて聞いた。その結果、「金銭的な節約」と回答した人が最多(場所・移動手段・モノのシェアにおいて各40~50%前後)であった。「貸し手とのコミュニケーション」や「ユニークな経験」と回答した人は少数で(場所・移動手段・モノのシェアにおいて各10%前後以下)、シェアリングエコノミーの(自分への)実利性を重視していることが伺える …