社内の期待を背負い「シニア世代向け」と銘打った商品を投入するも、思ったほど販売数が伸びない―。シニア市場の難しさを物語る話は枚挙にいとまがない。なぜ失敗に陥ってしまうのか、シニア世代の実態に詳しい電通の斉藤徹氏が解説する。

シニア市場を理解しないまま失敗している企業が多い

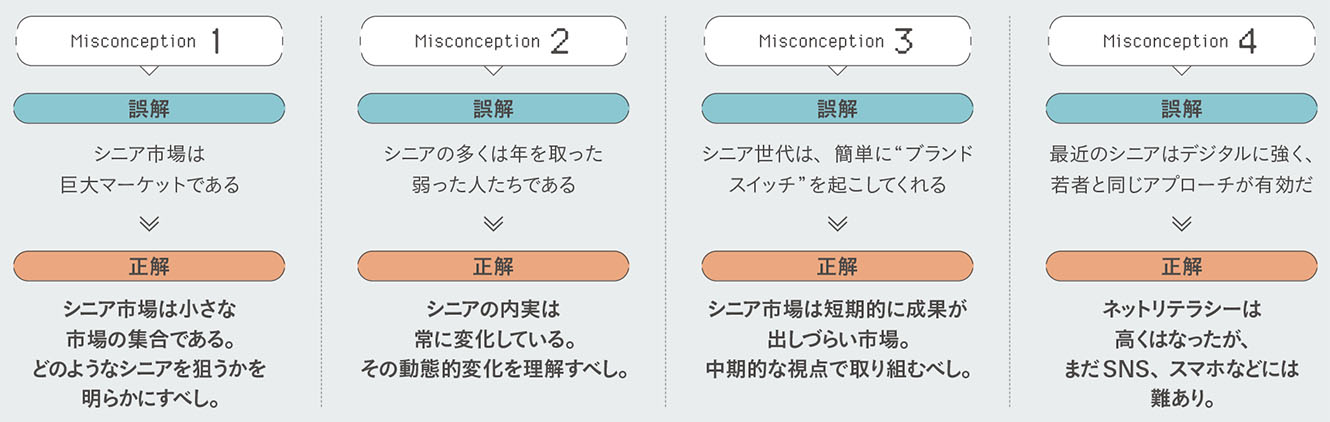

2000年前後から企業によるシニア市場への取り組みが始まったが、成功事例が生まれる一方で、上手くいかないとあきらめた企業も多い。しかし、それらの企業の中には、シニアのことをよく理解しないままに事業を進め、失敗してしまった企業も多い。ここでは「シニア市場に対する誤解」という観点から、4つのポイントで整理した。

誤解1 シニア市場は巨大マーケットである

人口のボリュームだけ見れば、3400万人(65歳以上)と巨大市場だが、その内実は一様ではない。例えば65歳(昭和27年生)と85歳(昭和7年生)では、親子ほど年齢が離れており、世代意識や価値観も大きく異なる。年齢に伴う加齢変化やライフステージ変化によっても、消費ニーズ、購買意識は大きく異なる。それを一律に"シニア"とくくってしまうのは、あまりにも乱暴である。

シニアの内実をきちんと理解した上で、どのタイプのシニアにアプローチするのかを考えることが重要だ。ターゲットと考える対象層のプロファイリングを試みるのも効果的だろう。また、ベーシックだが、両親や祖父母の気持ちになって考えてみるのも良いかもしれない。

よく「アクティブ・シニア」をターゲットとして狙いたい、という声を聞く。確かにアクティブ・シニアは理想的ターゲットだが、実際にその数は多いわけではない。表層的なキーワードに踊らされないように留意する必要がある。

誤解2 シニアの多くは年を取った弱った人たちである

時代変化とともに、若者市場やママ市場が変化していくように、シニア市場もゆっくりと変化している。(若者ほど急激ではなく)最も大きな変化は、団塊世代に代表される戦後生まれ高齢者比率が高まっていることだろう。2020年前後に戦後生まれ高齢者が、戦前・戦中生まれ高齢者の比率を越える。

戦前世代に比べて体力年齢も若く、デジタルリテラシーの高いシニアが増加することで、シニア・マーケットの内実も変わることが予想される ...