オンライン決済が普及することで、お金の流れに関する大量のトランザクションデータが生まれる。そのデータはマーケティングにどのように活用できるのか、みずほ銀行の取り組みを聞いた。

データを収集できる 非対面チャネルへの移行

決済手段が現金から、オンライン決済へと移行していけば、より効率的にトランザクションデータを収集することが可能になる。2000年初頭にインターネットバンキングを開始し、2010年代以降はスマホを活用したアプリを始めとした個人客向けのサービスを展開してきたみずほ銀行でも、自行が持つトランザクションデータに着目。2006年からデータベースマーケティングの取り組みに力を入れてきた。

みずほ銀行の谷彰彦氏は「インターネットバンキングの利用者が右肩上がりに伸びるなど、非対面チャネルの利用が増えている。大量データを収集・分析可能な技術の進化が起きたことで、銀行も非対面チャネルだからこそ取得できるデータをマーケティングに生かすことが可能になった」とデータベースマーケティングに注力してきた背景を説明する。

みずほ銀行ではまず、トランザクションデータをもとに顧客に発生したであろうイベント、分かりやすい例で言うと結婚や出産などのライフイベントを分析・推測する取り組みからスタート。イベント周辺で発生すると推測されるニーズに応えることができる商品・サービスを、それぞれの顧客にとって適切なタイミングでリコメンドするプロモーション(イベント・ベースド・マーケティング)で成果を上げてきた。

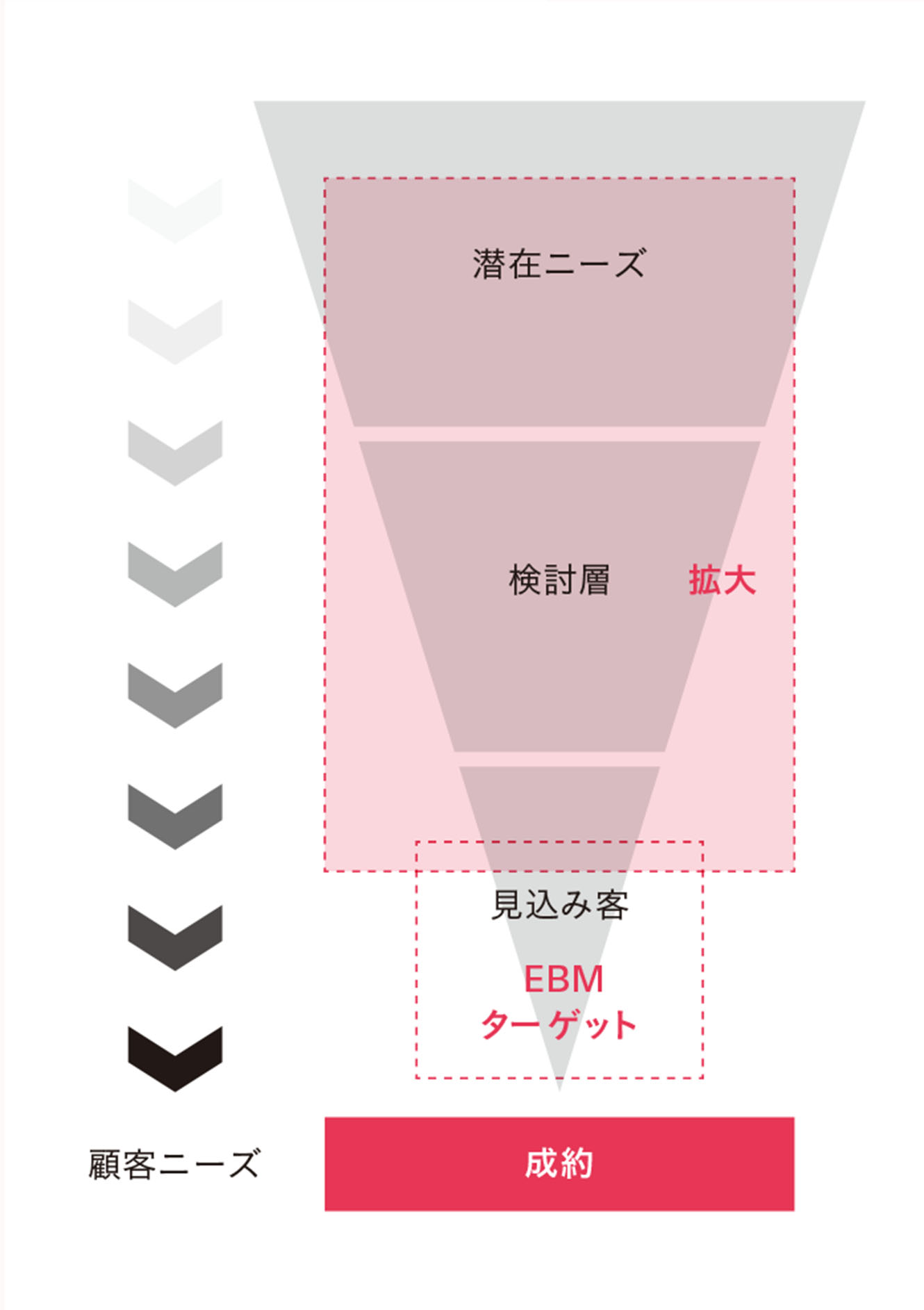

しかし「イベント発生のタイミングだけに絞ると、おのずとターゲット顧客も絞られる。見込み客になる前段階の検討層、さらには潜在ニーズを持った方にも適切なリコメンドができないかと考えるようになった」(谷氏)という(図表1)。

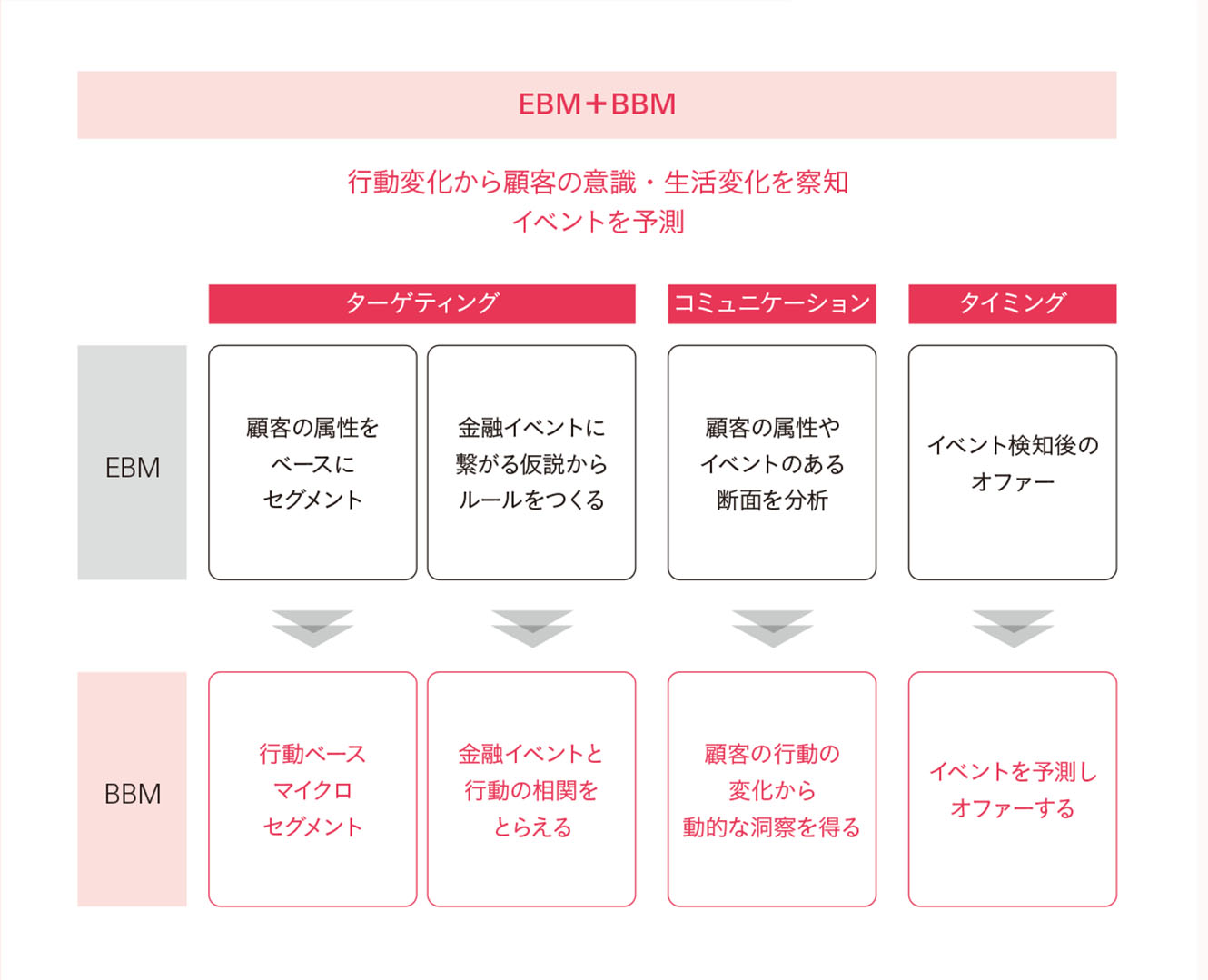

イベント後ではなく、発生する前に予兆を捉える。谷氏らは現在、イベント・ベースド・マーケティングに加え、顧客の意識・生活変化から顧客インサイトの変化を察知してコミュニケーションする「ビヘイビア・ベースド・マーケティング」も組み合わせて、一人ひとりの顧客満足につなげる取り組みをしている(図表2)。

データが拓く可能性と1社だけでできうる限界

2400万人を超える個人顧客を抱えるみずほ銀行。そのトランザクションデータをマーケティングに生かしてきた同行だが「金融機関だけが持つデータでは見えてこないこともある」と谷氏 ...