マーケターが押さえるべきデジタル時代の最新トレンドを、アイ・エム・ジェイ(IMJ)のCMO、江端浩人氏が数号に渡り紹介する。

右から、日本航空 藤田亘宏氏、日本航空 小吹有香氏、アイ・エム・ジェイ プロジェクトメンバー。

何故今、グローカルか?

世界は情報通信や輸送技術の発達によりつながって来ており、他国の影響を全く受けない領域はないのではないかと思われる状況になってきた。イギリスがEUを去る「Brexit」は、日本も含め多くの諸外国にさまざまな影響を与えてきた。

筆者は数社のグローバル企業での勤務を経験してきたが、世界展開における考え方が企業によってまちまちなことがある。コストやオペレーションだけ考えればCMS(Contents Management System)などを導入して中枢で一括管理して、各地域の言語対応をするほうが効率的と一般には考えられる。このアプローチは「情報伝達」の意味合いからの整合性が高く、企業情報など、かなり明白な事実に基づく場合には機能するであろう。

しかしながら、製品やブランドといったイメージを伴うものを消費者や顧客に伝達する際にそれは十分といえるのであろうか? ある程度の先進国であればビジネスでの慣習にそう大きな差はないが、消費者の生活様式や考え方、食習慣や信仰など、文化においては大きな差異があることが多い。場合によっては、文字を書く向きも違っているのである。

そのように、対消費者においては特に大きな違いがあり、ある国で上手くいく施策も他の国では全く効かない、むしろ逆効果の場合もあるので気を付けて取り組まねばならないだろう。

そこで出てくる考え方が「グローカル」というものである。グローバルに基本のコンセプトは統一して展開しているが、各地域や国(ローカル)に根差した見せ方(インターフェイス)を用意することによりコミュニケーションをよりスムーズにするやり方である。

地域性の出し方が鍵

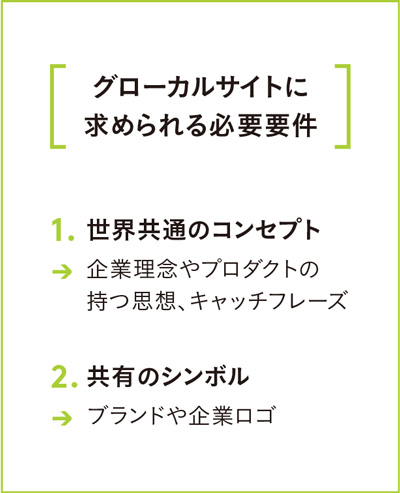

果たして良いグローカル施策はどの様なものであろうか? グローカルな施策を成功させるために必要なものは何か、考えてみたい。各国でバラバラな施策を実施することは“無秩序”であり、真のグローカルではない。筆者が考える上で、最低限必要なものは2つで、1つは「世界共通のコンセプト」(企業理念やプロダクトの持つ思想、キャッチフレーズ)であり、もう1つが「共有のシンボル」(ブランドや企業ロゴなど)である。

良いグローカル施策は、通常本社で各地域や国も巻き込みながら、作成されたコンセプトとロゴをベースに各地域にマッチングするようにカスタマイズされていくのである。この時に、どちらかが圧倒的に強くても弱くても上手くいかないケースが多いと思っている。入念な調査が必要で最初は調整に手間がかかることもあるが、良いグローカルの施策は、導入するとその後、成果も出て、必要な変更が迅速に行われることも多い。

筆者は以前、グローバル企業が施策をコントロールするケースを経験したが、言語の翻訳や素材は表現が適切ではなく、ローカルで大半をやり直す苦い経験をいくつか持つ。しかし、あまりに縛りがなくなると、全体の統一感がなくなるという対消費者イメージの混乱を招く上、トータルコストの上昇を招くことになりかねない。ことデジタルに真の“グローカル”の実現を目指すことが、グローバリゼーション成功の秘訣なのかもしれない。

調査設計からデザインまで

一貫した体制でグローバルサイトを構築

グローバルサイトのあるべき姿とは

日本航空(JAL)は、2015年に日本地区Webサイトをリニューアル。さらに今年4月には、44地域12言語(日本語含む)を有する海外向けサイト(グローバルサイト)のリニューアルも実施した。

グローバルサイト構築のキーとなったのは、海外顧客に向けた徹底的な調査と、その声を重視した設計・デザインの制作フローだった。

リニューアルを主導したのは、同社Web販売部に属する海外Webグループ。海外における「航空券の販売」を最大ミッションに、海外に特化したチームとして設立された。

グループ長の藤田亘宏氏は、今回のグローバルサイトのリニューアルについて、「過去のリニューアルは、国内向けサイトをベースにローカライズを行いました。ただ、理想としては、海外顧客にとって日本と同様の仕様が最適なのか検証する必要があると感じていました。インバウンド需要が高まってきたことや、2020年の東京五輪に向け、今後さらに訪日外国人の増加が見込まれるこのタイミングで、海外顧客についてもっと知ろうと考えました」と話す。

続けて、「海外に最適化されたサイトを目指すこのプロジェクトは私たちにとって新たな試みで、失敗を恐れずチャレンジするという強い思いがありました。できる限り次につなげる取り組みにするために、きちんと顧客の声を聞くことができる調査を実施することが重要と考えました」と藤田氏は話す。

そこで肝となったのは、アメリカ、フランス、シンガポール、中国など4カ国への現地調査。「まず、デザインについてJALが目指すブランドの世界観を表現するため、いくつかのイメージキーワードが設定されています。国によって言葉やイメージの捉え方が違うはずなので、その差異を抽出するための調査を検討しました」と同グループ 小吹有香氏。

調査時は、参考サイトやモックデザインなどを使いながら各種設問を確認し、ブランドイメージの向上に寄与している要素や、各国ごとの感じ方、傾向を確認。よりよいユーザビリティの実現のために、実際に航空券購入操作の観察とインタビューも実施し、国ごとに操作感の違いや、傾向などを確認していった。

制作過程で顧客のイメージを深め、さらに新デザインについて議論を重ねる中で “日本らしさ”をより強く打ち出すことが重要であるとの考えに至ったと小吹氏。「海外のお客さまに、日本の良さ、日本に行きたいと感じてもらう機会をつくることも私たちの部署が担う重要なミッションです。そのために、日本への興味を高め、旅情を感じてもらえる表現が大事なのではと考えました。そのような気づきや、新たな仮説を立てる度に、すぐ調査への設問を追加することで、顧客の声を拾うことができました」。

調査後は、結果に応じた、画面設計やデザインに落とし込みながら制作を行った。「調査から導き出されたアウトプットは、各国でまったく異なり、発見がありました。実施項目に優先度や実施可能度など指標をつけ、1つずつかたちにしていきました」と、小吹氏。

今回のプロジェクトでは、調査の設計から画面設計、デザインまでをIMJが一貫して行ったが、藤田氏はその体制を評し、「当社のことをよく理解いただいた上で、調査設計、サイト設計までを同じチームがワンストップで対応していただき、各プロセスにおいて、納得感をもって進めることができた。強固なパートナーシップを築くことができたと思います」と語る。

最後に小吹氏は、「拡張を見据えて、メンテナンスしやすいつくりにしていただきました。今後も顧客の声を聞きながら、さらに喜ばれるサイトになるよう磨いていきたい」と、今後の展望を語った。

アイ・エム・ジェイ執行役員 CMO 江端浩人

お問い合わせ

株式会社アイ・エム・ジェイ

http://www.imjp.co.jp/