広報活動ではプレゼンテーションの機会も多く、広告や広報物を制作する際のクリエイティブの技術がスライド作成に活かせることは多々あります。本稿では、“デザイン”について考察していきます。

『医師のつくった「頭のよさ」テスト』(本田真美著、光文社)では、理解や記憶の方法について、「視覚」「言語」「聴覚」の3つの“認知特性”があると解説されています。

プレゼンテーションでは聞き手をあの手この手で、「そうか」と納得させる必要があります。理路整然とした分かりやすさが必要で、国語力や文章力に左右されることも大いにあると思います。また、構成の段階では、「言語」による組み立て(ロジック)が必須。次の段階として、「視覚」や「聴覚」にどのように訴え、理解を促進するのか“デザイン”していくことになるでしょう。

セミナーなどでは、文字情報のみのスライドを目にすることもありますが、情報をビジュアライズし、「視覚」に訴えるスライドを用意すれば、伝えたい内容をより鮮烈かつ正確に見た人の記憶に残すこともできるでしょう。

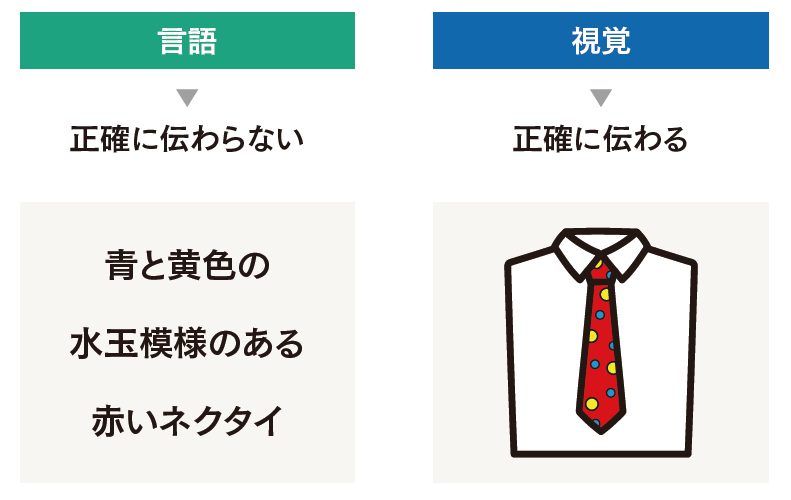

例えば、「青と黄色の水玉模様のある赤いネクタイ」という情報を正確に伝えようとした場合、「言語」では青や黄色の水玉の大きさや位置などは伝わりづらく情報伝達の手段として不十分ですが、写真やイラストを用いるなど「視覚」を通じて伝えようとすれば、一瞬にして正確に伝わります(図)。

図 「言語」と「視覚」の伝達の比較

広報活動においても、伝えるべき情報を伝わる方法で伝えることは大切なことです。InstagramなどのSNSは、「視覚」を通じた情報伝達の手段として有効であることは言うまでもありません。広告出稿でも、「ディスプレイ」「リスティング」「新聞」「ラジオ」などの媒体の特性を理解し、「視覚」「言語」「聴覚」のどの認知に訴えるのか、意識して制作すれば訴求力も異なってくるでしょう。

差別化のための組織デザイン

アドビシステムズ(現アドビ)との連携プロジェクトで、『プレゼンテーションzen』(丸善出版)の著者であるガー・レイノルズ氏をお招きした公開授業を実施したことがあります。授業には、教職員も参加し、以降のスライド資料作成に大きな影響を与えました。同氏はプレゼンテーションには「抑制」「シンプル」「自然さ」が大切であると言います。

デザインは“装飾”であると考えがちですが、伝えたい内容を絞り...