イラスト/もとき理川

上場・財部・株谷:こんばんは。

大森:こんばんは。さて、本日のテーマはなんでしたっけ?

上場:はい、新型コロナ感染症が2類から5類感染症に移行されたことを受けて、約3年にわたる対応策を題材に、有事の際のリスクマネジメントについて見直そうと、経営企画室を中心にプロジェクトが進められることになりまして。

大森:なるほど、整理し、振り返りをすることで今後に活かすということですね。いい取り組みだね。

株谷:一連の対応策から学び、何か起こった際にすぐに動けるようにしておくことは大切ですね。

上場:でも、コロナ禍初期の混乱時期に何をしたか、何を考えていたか、何が困難だったか、だいぶ記憶が薄れているんですよね。

大森:早く整理しておかないと本当に忘れちゃうんじゃない。

上場:コロナ対応が主の題材ですが、これに限らず広く題材を集めようという話になっているので、まずは、IR担当としては同業他社を含めて、この3年間での開示に至った事例を集めていこうと思っています。

大森:まずは情報収集ということかな。

財部:そうなんです。ところが、その後の工程が示されていなくて、今日はその辺りのアドバイスをいただければ、と思っています。

上場:経営企画室の一員として、考え方を整理してもらってフレームワークを持ち帰ろうかな、と。

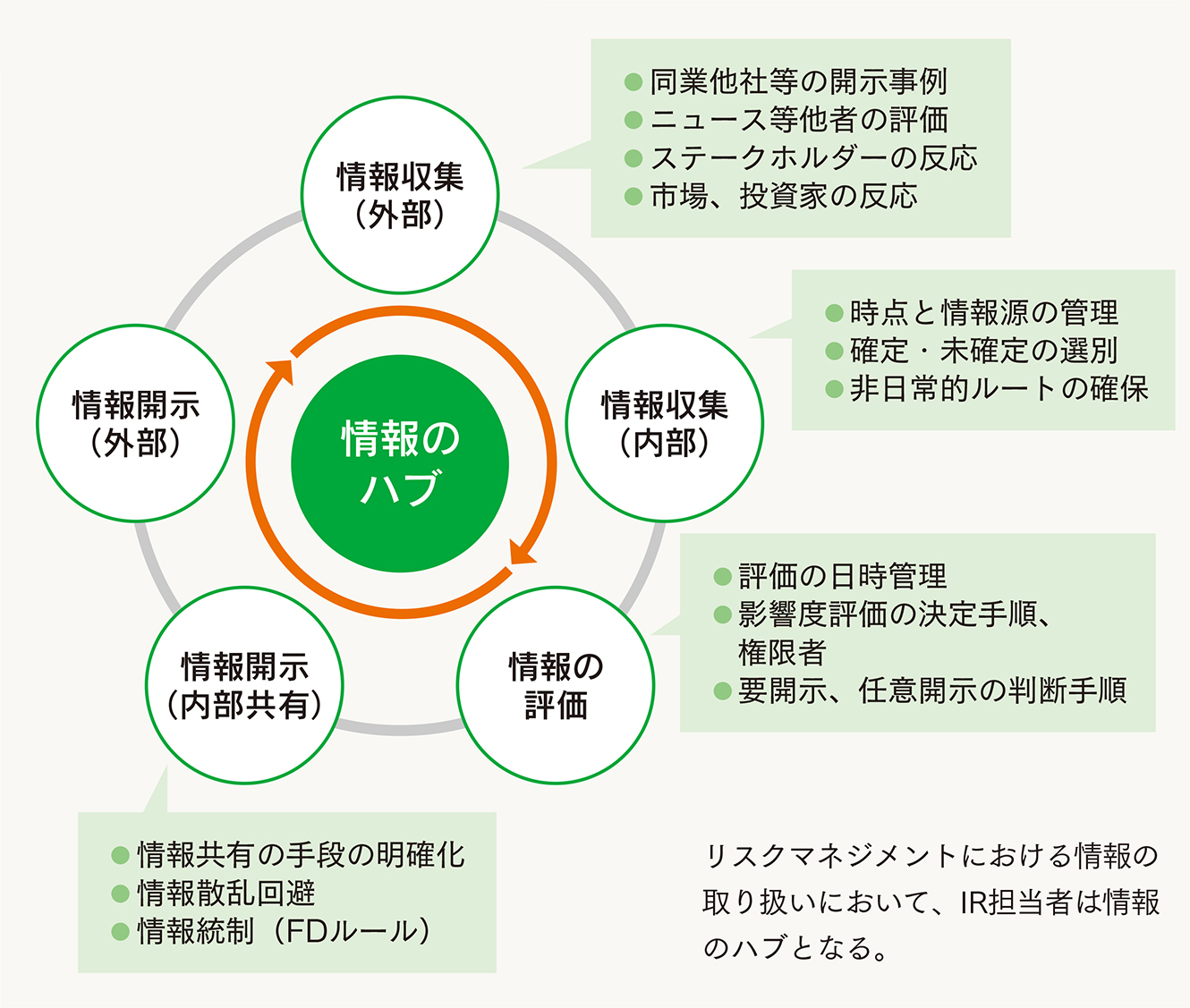

大森:了解、IR担当としての緊急時のリスクマネジメント、危機管理としては、インシデント発生から、❶社内外の情報収集を行う情報収集のプロセス、❷情報を整理し、影響範囲、業績等への影響度合いを見極める、評価のプロセス、❸開示の内容とタイミングを判断して実行する開示のプロセスという流れだね。そして、会社全体における役割としては、社内外からの情報収集、評価、社内への情報共有・開示に至る全社の情報のハブの役割を担うとよいと思う。

上場:情報収集、共有は分かりますが、評価を含めて全社のハブですか?

大森:評価自体を行うのは経営層だとは思うけど、株式市場を中心とした世の中の反応を伝えて、社内の評価を外部目線で確認してフィードバックするイメージを持っている。

株谷:なるほど、IR担当的ですね。

大森:では、各プロセスごとに考慮すべきポイントを整理していこう。株谷さん、何か補足はある...