「YouTubeチャンネルの開設を指示された」「リモートワーク中の社員にトップのメッセージを届けたい」など、昨今、急に広報担当者が、動画制作を迫られるケースをよく聞く。“何から手を付けていいか分からない”状況になっている担当者に参考にしてもらいたい。

Q 動画をつくるときに知っておくとよいことはどんなことですか?

A「自分が見たいと思う動画をつくる」ことと「ベンチマークの動画を探してウォッチする」の2点です。

自分が見たいと思う動画でないと、つくっていても楽しくないですし、他の人も見たいと思いません。そして自分がよく見る動画、好きな動画、つくる動画の方向性に似ている動画を探してベンチマークし、観察・分析します。どのタイミングでSEを出しているか、いつ配信しているか、サムネイルは何かなど、ヒントが沢山隠されています。

STEP❶ 動画撮影の前に

☑目的・ターゲットを明確に

まず、なぜ動画でなければいけないのかを考え、現状の課題を洗い出します。例えば写真と比較した場合、音や動きを表現できるなどのメリットがあり、それをどのように活かすのかを考えます。

さらにどんな人に動画を見てもらいたいのか、見た後にどう行動変容につなげられるのかまで考えます。このとき、具体的にリーチしたい人を年齢・性別・趣味などを絞り込むマーケティング手法、「ペルソナ設定」がおすすめです。

一方、今のトレンドはとにかく短い動画が好まれます。最初の3秒が非常に重要です。企画段階で冒頭3秒をどのような構成にするのかがポイントです。

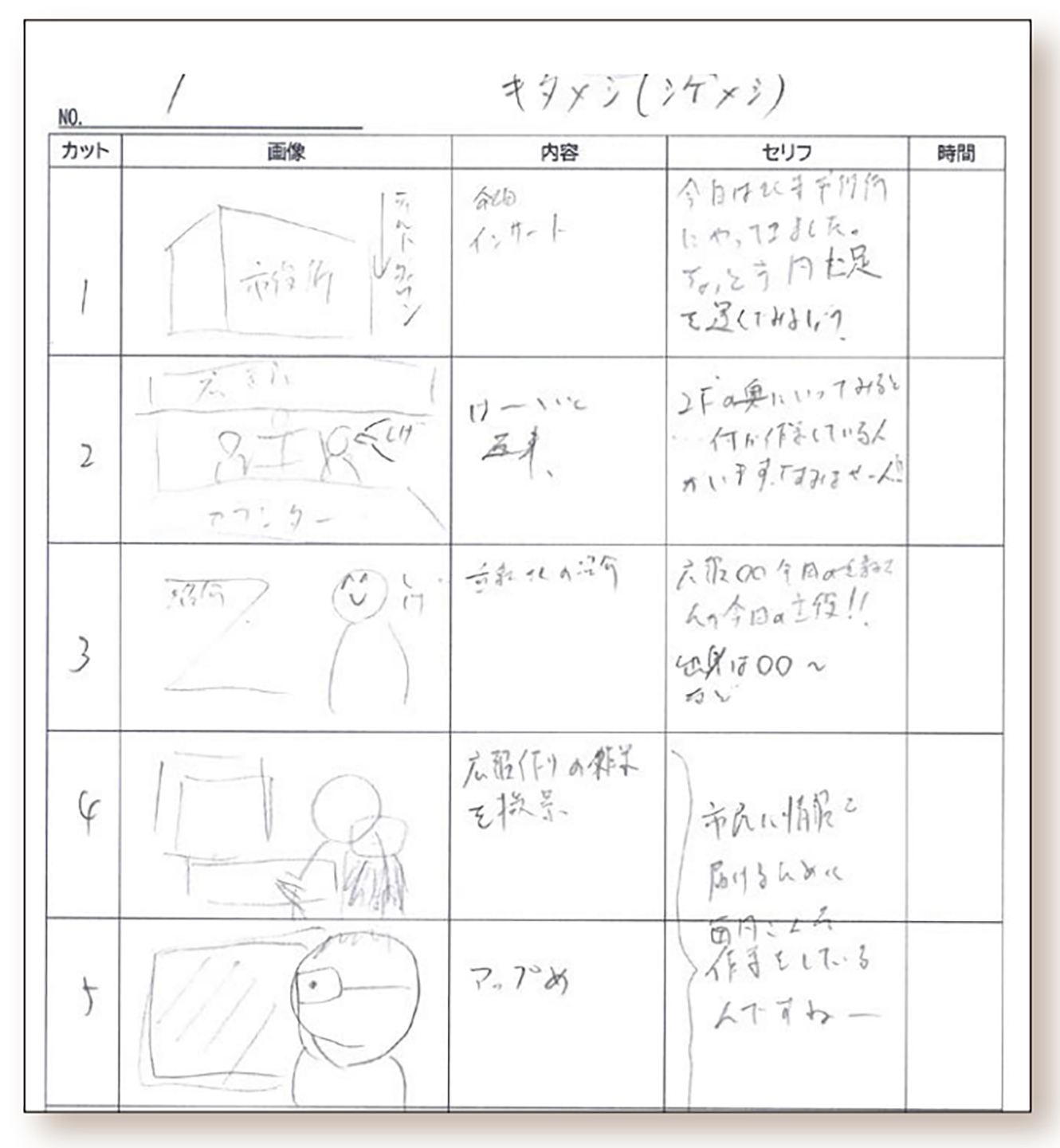

☑企画出し・絵コンテ

必要なシーンやセリフなど漏れがないように確認することも重要なポイントです。これらを解決する方法が「絵コンテ」をつくること。

絵コンテは動画の流れや必要なシーンなどを全体を俯瞰して見られる大事な設計図です。これまで説明した動画をつくるポイントや目的を踏まえて絵コンテを書いていきます。絵コンテをつくるメリットは自分だけではなく他の人も動画全体のイメージを持つことができるので、出演者がいても安心。また編集も効率的に作業することができます。

絵コンテ(一例)

絵コンテは、まず、内容とセリフ・ナレーションを考えて入れていく。次にラフの絵を書き、全体のイメージをつかみ、どんなシーンが必要なのかを見える化していく。

STEP❷ 動画を撮影してみよう

☑準備するもの

撮影の前に準備しておきたい機材についても触れておきたいと思います。

手振れを防ぐためにインタビューの撮影時などには三脚を使います。また、ジンバルで、歩いているときのブレを防ぐこともできます。

ライトもあると非常に便利です。スマホでライトをオンにすることはできますが、直撃過ぎて自然な光になりませんし、一方向に限られます。

そこで、コンパクトライトを当てることで適量な光で明るくすることができます。非常に安価で手に入れられて、コンパクトで携帯性に優れているのでおすすめです。

また、スマホ内臓のマイクよりも外付けのものの方が音がクリアに拾えるので、インタビューのときはマイクを用意しておくのが無難です。

歩いたり、走ったりする映像でも手ブレを防ぐジンバル(画像左)や、三脚、マイク、ライトなど、最低限安定した映像を補填する機材は用意しておこう。

☑動画撮影のポイント

パターン❶

店舗紹介やイベント紹介の場合

お店の雰囲気を動画にするときは、外観・看板・商品の3つのシーンを押さえます。自分がお客さんとして初めてのお店に訪れるイメージです。

イベント紹介のときは「全体➡参加者に近づく➡手元や表情をアップ」の順で撮ります。外観や全体が1フレームで入りきらない場合は高さは上から下(ティルトダウン)へ、横長の場合は左右に振ります(パン)。

またこのとき、録画する長さに大きなポイントがあります。それはワンカットの録画時間を3~5秒にすること。サムネイルでどのシーンか分かるのとデータ負担を軽減すること...