組織内で問題が生じた時、モノ言える風土を構築していくために、どのような考えやコミュニケーションが必要か。「チームビルディング」や「空間づくり」の視点から掘り下げる。

仲山考材 代表取締役

楽天グループ 楽天大学学長

仲山進也(なかやま・しんや)氏

シャープを経て、1999年に社員約20人の楽天へ移籍。初代ECコンサルタントであり、楽天市場の最古参スタッフ。2000年に「楽天大学」を設立。著書に『あの会社はなぜ「違い」を生み出し続けられるのか 13のコラボ事例に学ぶ「共創価値のつくり方」』(宣伝会議)など。

コクヨ

YOHAK_DESIGN STUDIO

鹿野喜司(かの・ひさし)氏

2002年コクヨ入社。用途にとらわれず空間領域のデザインに携わり、コクヨ・UDS出向を経て、2017年コクヨ内に空間・プロダクト・グラフィックを軸に様々な領域を縦横につなげるデザインコレクティヴ「YOHAK_DESIGN STUDIO」を立ち上げ。受賞歴はAsia design award/Good design awardなど。

目的は自由に動ける組織

──三菱電機の品質不正問題では、調査委員会の中で要因のひとつにモノ言えない「組織風土」が挙げられています。このような「言い出せない」「指摘できない」風土はなぜ生まれてしまうのでしょうか。

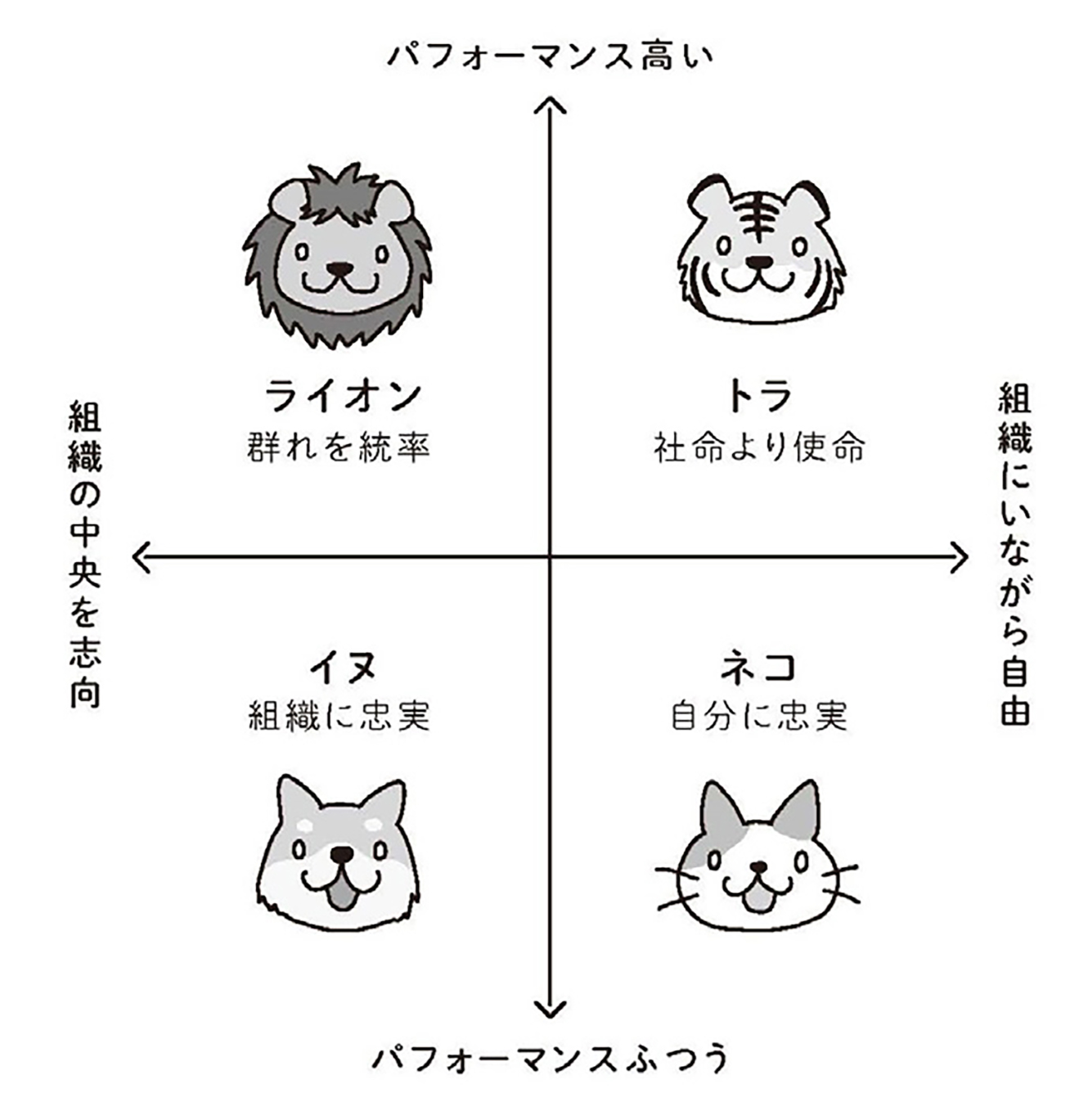

仲山:僕は組織で働く人を、組織に忠実な「イヌ」、自分に忠実な「ネコ」、群れを統率する「ライオン」、社命より使命の「トラ」の4タイプに分類しています(図表1)。高度経済成長期を経て、働くとは「組織のイヌ」になることだ、という考えがいつの間にか常識になって、それ以外の選択肢はないと思い込んでいる人が多数派になっています。環境が変化しても組織の論理を優先してしまう「イヌ型組織」だと、事業の賞味期限が切れても引き延ばそうとすることで、歪みが生じて不正につながります。

仲山さんの近著『「組織のネコ」という働き方「組織のイヌ」に違和感がある人のための、成果を出し続けるヒント』(翔泳社)では、組織の人間を4タイプに分類。「トラ」や「ネコ」のように、組織にいながらも自由に動ける人材が、強い組織にしていくうえで大切な視点だという。

一方、ネコやトラは顧客志向で、意味のある価値をつくることを好みます。会社から不正を指示されたら、断ったり、スルーしたりする。指示に従うよりも、顧客に喜ばれる工夫や新規事業の立ち上げに注力します。ライオン不在でイヌがトップになり、ネコやトラを評価せず、従業員にイヌであることを要求する組織では「言い出せない」風土になりやすいです。

鹿野:さっき仲山さんがおっしゃった、「事業が賞味期限切れになっている」というのは、オフィスづくりにおいても実感していますね。上司から指示されたことをがむしゃらにするだけでは、事業は続かなくなっています。事業も複合的になり、様々な観点からの気づきが必要で、5人いたら5人同じことをするっていうチームなのか、極端に言うと5人別々のことをやっているんだけど、目的が同じというチームか。最近は後者のような多様な従業員を保有する組織が結構増えてきた気がしています。

私のクライアントでも「総務部」が「カルチャーデベロップメント」という名前だったりして、業務というより目的意識を共有されているんです。オフィスづくりも、単にフリーアドレスにしたら風通しがよくなる、なんてことでは決してないんです。組織の前提が今までのピラミッドの状態だと、フリーアドレスになっても、結局ピラミッドの状態での答えが出てきてしまう。

逆に言えば、目指す姿をみんなと共有して、そのための会話や動きが活性化する空間を、逆算でつくっていく。働き方や組織のカルチャー、目指すところに合わせて、空間を変えていかないといけないと思います。

──目指す姿をどのように空間に落とし込んでいくのでしょうか?

鹿野:例えば、ラクスルさんのオフィスでは、「インタラクティブで居心地のいい空間をつくってほしい」という依頼をいただき、最終的にはグリーンがたくさんある街のような構成をとり、その中に余白をたくさん持たせ、道端でミーティングできる場所を複数つくることにしました。何もない壁にホワイトボードのパネルをかけて、立ち話できるようにする。ヒアリングする中で、自分たちの業務スタイルが明確にあったので、それをより分かりやすく空間に落とし込みました。

会議室で面と向かって、四角いテーブルに座って、順番に発表して⋯⋯みたいなカルチャーではなく、会議もオープンな環境で始まり、様々な人がジョインしてくるという。そういう場所をたくさん増やしました。場所をちゃんと用意した上で、それが可視化されていることが大切だと思います。

仲山:鹿野さんはクライアントから「うちの会社は自由に、いろんな人と出会い頭で話したりすることを重視しています」と言われたときと、「うちの会社はピラミッド型の文化を打ち壊したいんです、よろしくお願いします」と言われたときでは、アプローチを変えますか。

鹿野:もちろん変えます。後者の場合、何がきっかけで、カルチャーを壊したいと思っているのかが大事だと思っています。どこに向かっていくのかは、事前にかなり話しますね。今ちょうど...