従業員から「声を拾い上げる」「本音を引き出す」ことは、不正の抑圧・防止にも大きくかかわる。しかし、ネガティブな内容は特に、建て前や社内での立場を危惧し、ひた隠しにされることも間々あるだろう。従業員の本音を引き出すポイントについて専門家に聞いた。

三菱電機の品質不正が長年温存されていた要因のひとつに、「不正を黙認する」「内部通報・指摘ができない」という組織風土が挙げられている。

実際、10月に第三者委員会から出された調査報告書によると、製品部門と品質部門間の距離が近すぎ、けん制ができていなかった点や、コーポレート部門と現場(製作所の従業員)間でのコミュニケーションがとれておらず、通報してもどうせ無駄だと思われているなどといった問題が示されている。

こうした「本音が言えない風土」に関して、神戸大学大学院 経営学研究科准教授 服部泰宏氏は、「旧来から日本企業は、年齢やポジションが上になれば上になるほど発言がしやすく、下になれば下になるほどしにくい風潮があります。発言のしやすさが、年齢やポジションに相関していることが、内向きな風土の要因としてあるのでは」と指摘する。

年功序列が根強い日本企業

社内の不正を見つけたときはもちろんのこと、日常業務の場面でも「困ったときに上司に相談できない」「NOと言えない」と心理的障壁を抱える従業員は少なくない。

「上司や先輩に『これはおかしいですよ』と言う場合、年齢が下であればあるほど『10年早い』と一蹴されることは往々にしてあると思います。発言することでリスクを負う、声が大きな人が損をする、という構造は、年齢による“偉さ”問題と複雑に絡み合い、根深い日本企業の問題として存在しています」。

年齢に捉われず意見を言い合い、指摘に耳を傾けるべき問題が発生していたとしても、日本に根強く残る年功序列の考えが、発言した後のリスクを想像させ、「モノが言えない」組織風土を生み出しているのだ。特に日本の長寿企業では、この序列の意識が特に顕著で、指摘できない風土を持っているケースが多いという。

黙るか・発言するか究極の2択

では「従業員の本音を拾い上げる」ためには、どうすればよいのだろうか。まず、従業員の行動心理から紐といていこう。

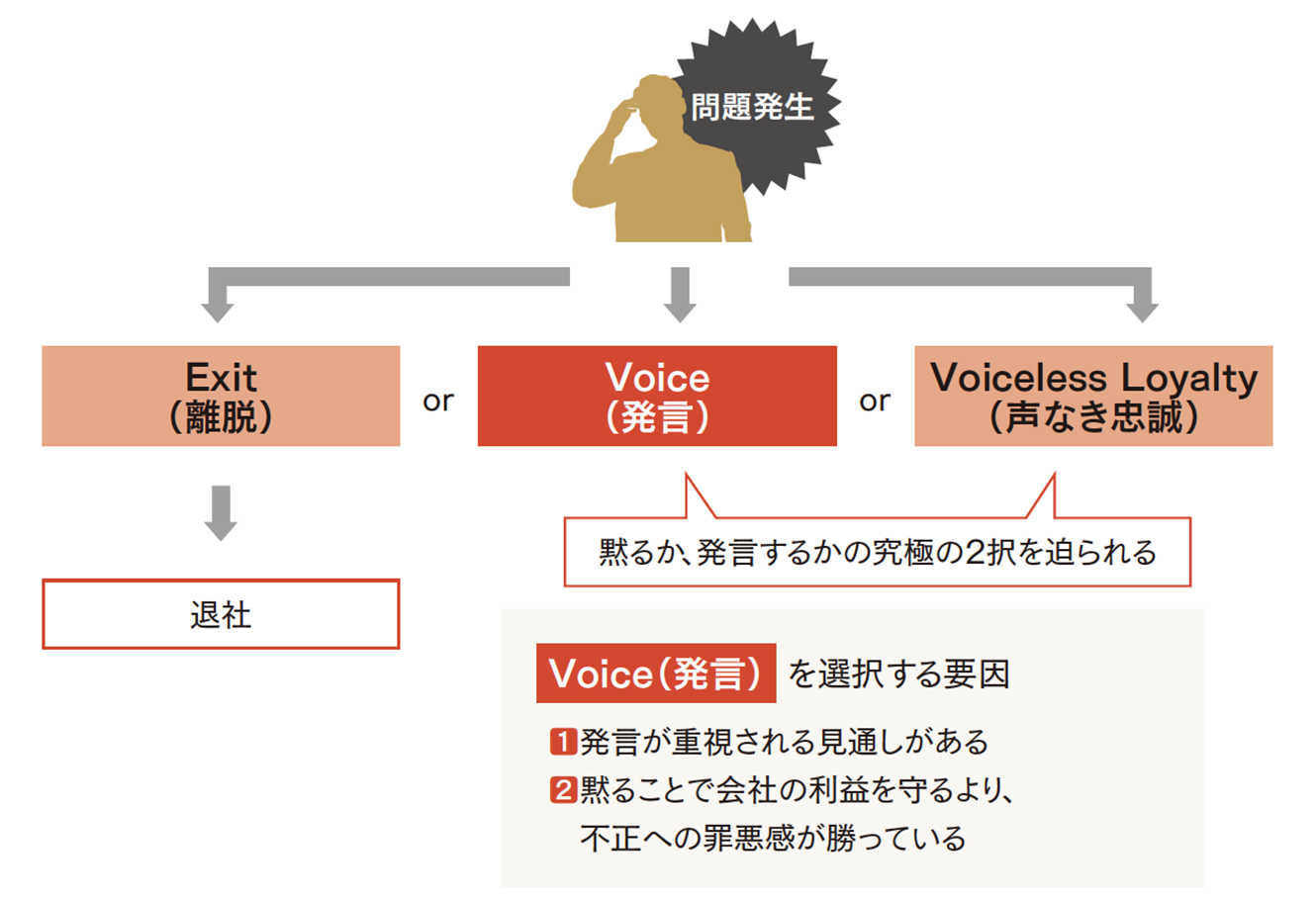

服部氏は、組織に所属する個人が問題に直面したときにとる、行動の選択肢として「Exit Voice理論」を挙げる(図1)。

出所/筆者作成

ひとつ目は「Exit(離脱)」で、会社を辞めること。2つ目は「Voice(発言)」で、声を上げる(=内部通報や内部告発)こと。3つ目は「Voiceless Loyalty(声なき忠誠)」で、会社に忠誠心はあるものの声を上げず黙ったままの状態を指している。

この3つのうち、日本の、特に大企業では「会社を辞める」という選択肢は行使しにくいのが現状のため、「黙るか・発言するか」の究極的な2択を迫られることになる。

「黙るか・発言するか」、どちらを選択するかに影響を与える要因は2つあるという。

ひとつは、「発言がきちんと重視される」という主観的な見通しが立つことだ。「うちの会社は言っても無駄だ」という無力感があると、当然言わず、逆に「聞いてくれる」という見通しが立つのであれば発言する気になるということだ。

もう1点は、不正に対する罪悪感の個人差である。そもそも「悪いことを見過ごせないという意識」には個人差がある。しかし、それ以上に大きいのは、「黙ることで会社と利害が一致してしまっているかどうかの差」にあると服部氏はいう。

「例えば、『会社の評判が悪くなると、自分にも良くないことが起こる』と利害関係が一致してしまっていると、発言への抵抗感が大きくなります。つまり“会社の利益を守らなきゃいけないという意識”と“良くないことは良くないと感じる意識”を不等号に掛けたとき、どちらが、どれだけ大きいかによって『黙るか・発言するか』が変わってくるのです」。

つまり、「良くないことだが、公表すれば会社へのダメージが大きい。言い出さなければ会社の...