マスコミを「マスゴミ」と揶揄する風潮。その背景には「事実を歪曲している」など受け手のメディア不信がある。しかし、報道とはそもそも、日々の出来事を切り取り、簡潔に伝える営みだ。いかに悪意ある切り取りを避けるか、その方法を探ろう。

マスコミの評判を落としている行状のひとつに「切り取り」報道がある。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長辞任につながった森喜朗元首相の「女性蔑視」発言についても、一部で「発言全体を見れば悪質とまでは言えないのでは」などと同情論が出た。この点については、慶應義塾大学の田中辰雄教授がアンケート調査に基づいて実証的に分析した論考が公開されているので一読をお勧めしたい。

「切り取り」は避けられない

森氏の発言の評価はさておき、広報はマスコミの切り取り報道にどのように向き合えば良いのだろう。

最初に強調しておきたいのは、報道において「切り取り」自体は避けられないということだ。そもそも報道とは、日々起きている膨大で雑多な出来事の中から、ほんの一部を切り出すことで簡潔に伝える営みだからだ。

「何が重要か」については、人によって意見が異なる。メディアが重要だと判断し、ある部分を切り取ったとしても、受け手によっては「的外れだ」「悪意がある」などと感じるだろう。価値観は人それぞれだから、こうしたすれ違いは避けられないのだ。

とはいえ、フェアだとは言い難い切り取りが横行しているのも事実だ。著名人が失言で袋叩きに合う光景を目にする機会が増え、広報担当者が萎縮するのも当然だろう。

ただし、誰もが記者の切り取り攻撃の対象になっているわけではない事実も冷静に押さえておきたい。実は攻撃されることが多い政治家でさえ、無差別に狙われているわけではないのだ。

筆者が政治家を取材するようになって驚いたのは、ポリティカルコレクトネス(政治的な正しさ)に反する発言自体は日常的に行われているという事実だ。イベントの挨拶や記者の囲み取材のたびに危うい発言を繰り返す「常習犯」も少なくない。裏返せば、切り取り報道が起こるのは、特定の条件が揃った時だけなのだ。

切り取りの3つのパターン

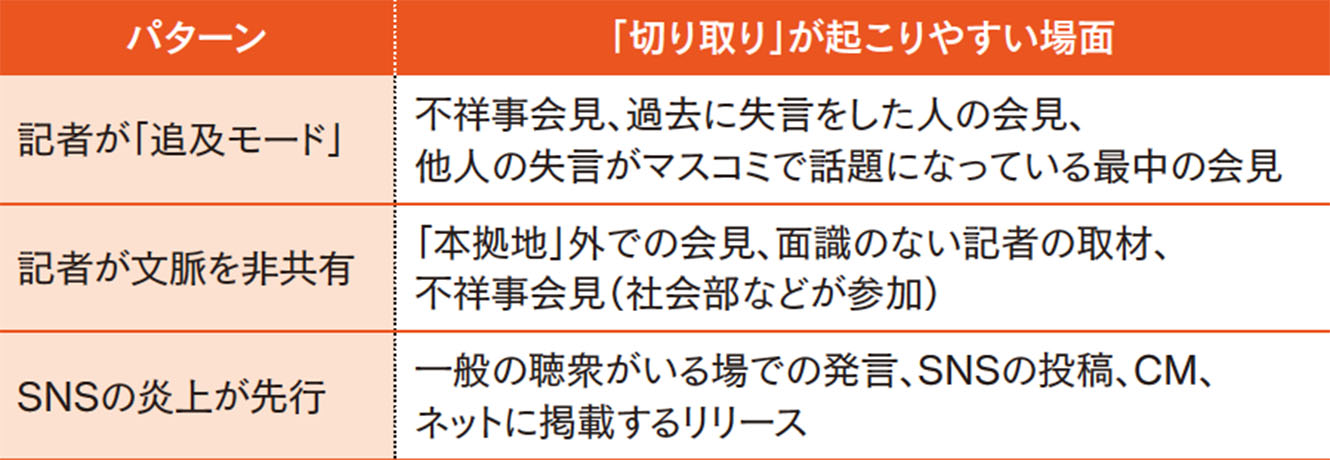

では、切り取り攻撃を受けやすいのはどんな状況か。大きく分けると3つある(図)。

筆者作成

最もリスクが高いのは、記者が「追及モード」に入っている時だ。不祥事後の釈明会見はその典型である。過去に似たような舌禍事件を起こしている人も、他の人なら見逃されるような言葉尻を捉えられ、「反省していない」と叩かれることになる。

大臣や与党の政治家が揚げ足を取られるのは、政権の支持率が下がるなど政局の兆しが出てきた時期が多い。その政権に批判的なメディアにとっては、失言ひとつで有効打を与えられるチャンスなのだ。これらは攻撃自体が目的なので、牽強付会としか思えない、文脈無視の切り取りも行われる。

2つ目は、記者と取材対象の間で...