コロナ禍で多くの企業が苦境に立たされた。業績悪化、事業撤退といった情報を伝えなければならない機会もある。そんな時、社員や顧客の心を離さないトップのメッセージはどのようなものか?広報がトップにアドバイスする際のポイントも解説してもらった。

コロナ禍の経営は、暗闇の中で激流をくだる小さなイカダを操るようなものだ。1週間先の状況すら見えない中で、トップは社員と一体となり激流を乗り越えなければならない。トップはどのようにコミュニケーションを取れば良いのか?またそれを支える広報はどうすれば良いのか?

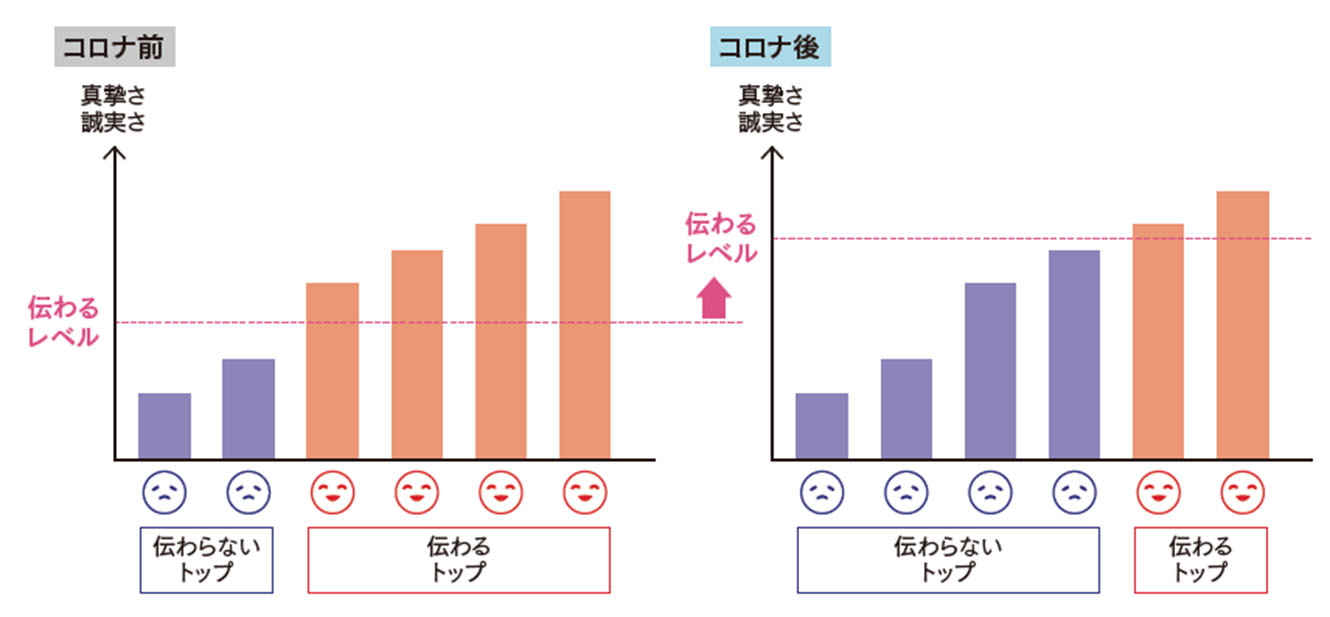

ドラッカーは「マネジメントに必要なのは、真摯さだ」と言った。また組織行動学では「誠実さ」がリーダーに対する信頼を生み出すことが明らかとなっている。このトップの「真摯さ」と「誠実さ」が可視化されたのが、今回のコロナ禍だ。危機下だからこそ、共感を生み出し、人々を動かしていく真摯さと誠実さが強く求められる(図)。具体的な事例で見ていこう。

出所/筆者作成

ニトリ会長の決断と共感性

「本日、当社は大きな決断をしました。(中略)島忠の経営陣や地域のお客様にも、必ず喜んでもらえる自信があります」。客席を見据え、力強く明言するニトリホールディングスの似鳥昭雄会長の言葉からは、一歩も引かない「真摯さ」が伝わってきた。2020年10月29日、ニトリHDによる島忠へのTOB(株式公開買い付け)開始決定記者会見での一幕だった。

ホームセンター大手DCMとの買収争奪戦に、2000億円超を投じてせり勝つ大胆なM&A戦略。先行き不透明な中、多くのトップは中立を選びがちだ。しかし不確実な時にこそ、トップに求められるのは、決断して自信を持って示すこと。その真摯な姿勢が人々を動かす。

トップの厳しい意思決定を危機下で受け入れてもらうには、社員や社会からの共感も必要だ。そのためにはトップの好感度を上げることが鍵になる。

2020年末。似鳥会長はあるテレビ番組で、小学校高学年になっても漢字で自身の名前が書けなかった経験を話し、「数年前、自分が発達障害だと気がついた」とカミングアウトした。そして「99の欠点があっても、ひとつの長所を探せばいい」と考えて、発達障害の子どもたちの才能を発掘する「異才発掘プロジェクト」という活動も行っている。

自分をより大きく見せようとする経営トップが多い中で、似鳥会長からは等身大の人間性が伝わってくる。誰もが不安を感じる時代だからこそ、飾らない等身大の自分らしさを社会に伝えていくトップに、人々は共感するのだ。

また、ジャパネットたかた創業者の髙田明氏は...