4年にわたり、ヤマハ発動機で社内広報の改革に携わった筆者。その足取りを総括しながら、現場担当者に役立つヒントをお届けします。

前回までのあらすじ

誌面デザインの刷新やヤマハらしい企画内容にこだわることで、社内報のリニューアルを実現。徐々に社員に認められる社内メディアへと成長させることに成功した筆者。前号では、インターナルコミュニケーションに関する方法論や、それを活用することによりどのようにして社員のモチベーションを維持していくか、またその中での社内報の役割などについて紹介しました。

仕事の土台はブランド

2017年から、7月1日の創立記念日に合わせて“Yamaha Day”と称したイベントを本社敷地内で開催している。当日は普段見ることができない職場を開放し、社員の家族も見学ができる。また、Yamaha Dayの前後は、社内報でも関連する記事を掲載し、社員がブランドを意識するきっかけをつくっている。

今回は、実務から少し離れて、日本の企業がこれから直面する、急速に進む少子高齢化やグローバル化のさらなる進展という大きな環境変化の中で、インターナルコミュニケーションが今後どのような役割を担えるかについて、僕の考えをお話しします。これは、自身の海外での勤務経験がベースになっています。

1. 新しい会社で一体感を生む

まず、中国での経験をお話しします。2004年の夏、当社は、上海に中国全土のセールスとマーケティングを担う新しい会社を設立しました。僕はその会社の立ち上げメンバーのひとりとして赴任しました。中国には合弁の2輪車製造工場が3カ所あり、それぞれ違う中国のパートナーがいて各工場には販売部門があり、別々に営業活動を展開していました。

そして、市場が拡大して競合が厳しさを増す中、3工場とも同じヤマハブランドを使っていることから、工場の販売組織を集約し、統一の販路を構築して販売拡大を図るために、新しい合弁の販売会社を設立しました。

スタート時、その会社には、我々のような日本本社から来た社員と、工場から来た社員、また上海で新たに採用された社員など、複数のバックグラウンドを持つ社員が混在していました。中国は国土が広く、国内でも方言が無数にあり、地方によって食や文化が違います。立ち上げ当初の社内は、たくさんの方言が飛び交い、会議でも意見のぶつかり合いが激しく、まさに混沌とした状態でした。

販売会社のミッションは、ヤマハブランドのもとで一台でも多くの製品を売り、買っていただいたお客さまに、期待以上に満足していただくことです。それまで工場の販売部門にいた社員は、製品に関わる知識はありましたが、ヤマハ発動機の全体像や企業理念、なぜブランドを大切にしているかなどについて、きちんと話を聞いた経験はありませんでした。また、上海で採用した社員はヤマハに関する知識がもっと不足していました。

そこで、社員の一体感を醸成するために始めたのが、ヤマハの歴史とブランドについての教育です。3カ月に一度のペースで開かれる全体会議の場を利用して、社員全員を対象にして研修を実施しました。当時、僕は営業部門で広告宣伝やプロモーションを担当していて、その仕事の合間に資料をつくり、当日の発表も担当しました。

最初は「日本人社員が仕事におけるイニシアチブを取るために、そんなもったいぶった話をしているのでは」といったように受け取る社員もいました。何度か繰り返して話すうちに、現地社員も中国国内で他社との競争で勝つために、ヤマハブランドは大事な資産であることを理解してくれるようになりました。そして、そのことは、のちに当社の専売販路を構築する際に、現地社員のチカラを結集することにつながりました。この時、国や言語を超えて、自社の歴史や企業理念、またブランドの価値を共有することの大切さを学びました。

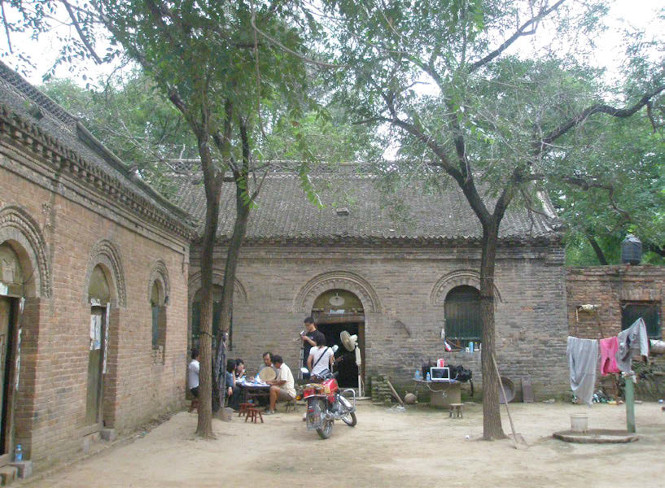

ユーザーの家庭を直接訪問し調査を実施

上海の販売会社では、セールスに加えて商品企画業務も担当。中国各地で市場調査を行い都市部から離れた農村部も頻繁に訪れた。写真は河南省鄭州市近郊の農家の庭先でヒアリングしているところ(2008年8月)。たくさんのユーザーと直接会話することで、企画に必要なアイデアが生まれた。

2. 普遍的なものを伝える

次は、米国での経験です。2010年7月、僕は米国ジョージア州にあるゴルフカーの販売拠点へと赴任することになりました。米国は、カリフォルニア州ロサンゼルスに北米地域を統括する本部があります。僕はまずそこの社員となり、米国で働く際に必要な知識やルールなどを人事研修として受けてから任地へと向かいます。その人事研修の時のことです。

僕は、米国人の人事担当者から、ヤマハの歴史や会社概要、また企業理念についてレクチャーを受けました。当然、それらについて知識がありますし、以前本社で広報の仕事をしていた時には、海外の拠点に対してそれらの情報を発信していました。よって、時間がもったいないので、そのことを担当者に話し、そのセッションをスキップできないか尋ねたところ、答えは「No」でした。

そして、その担当者は、新たに採用した社員は全員受ける義務があること、また、会社に関する最低限の知識だけでなく、企業理念やブランドについての考え方は、ここで働く社員にとっては大事な情報で、特に現地社員はリスペクトしていることを説明してくれました。さらにその担当者は、説明に使っている資料が古く、更新したいができていないので何とかできないかと、僕に頼んできました。

僕はその時、米国は日本と違い通年採用で、時期を問わず新しい社員が採用されることにようやく気づき、また、米国人が企業で働く際に、その会社の理念をリスペクトすることを知りました。当社の米国拠点では、ブランドに関わる研修を人事が主管し採用の一環として実施されていて、すでにその仕組みができていました。しかし、当時、日本本社の人事研修では、知識として歴史を教えていましたが、理念やブランドを説くような仕組みはありませんでした。

このように、海外拠点の方が先行している様子を目の当たりにして、これからはグローバル視点からのブランド研修が必要であることを感じ、この経験は、後に本社でブランド研修を立ち上げる際に活きました …