災害発生時、デマ情報により風評被害に見舞われるケースが後を絶たない。企業は被害者だけでなく、加害者にもなり得るリスクを抱えている。こうしたリスクへの法的検討とそれらの予防策について弁護士が解説する。

CASE 1 企業が被害者になってしまう場合

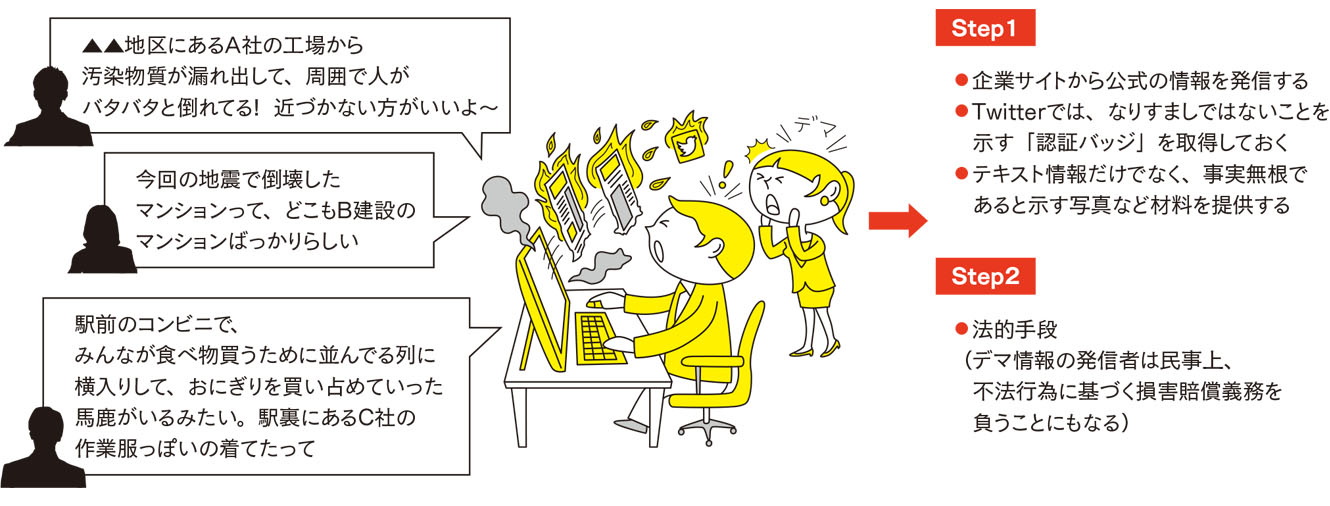

企業が被害者になってしまうケースの典型は、災害時のデマ情報によって、企業の評判が害されるケースです。例えば大きな地震が発生した際に、SNSにおいて図1のような情報が拡散されたものの、いずれも事実無根といったケースが考えられます。

こうしたデマ情報の拡散を防ぐために重要なのは、名指しされた企業において、なるべく早く、公式に、事実無根であることを情報発信することです。特に人の生命・身体に関わるデマ情報の場合には、情報の拡散スピードも速く、関連する地域の住民らがその場から逃げ出すなどして、その混乱による二次被害が生じてしまう危険もあります。

事実無根であることを情報発信する場合、その企業の「公式」の情報であることがはっきりと分かるような形で情報発信する必要があります。なぜなら災害発生時のパニック状況においては、「事実無根である」との情報発信までもデマ情報として見向きもされない可能性があるからです。

その意味では、まずは企業サイトにおいて、公式情報を発信することがシンプルかつ重要です。ただ、実際には、そもそもデマ情報を信じている人々が、企業サイトを訪問して公式情報を確認してくれるかどうかは分かりません。そのため、特定のSNS上でデマ情報が拡散しているのだとすれば、同じSNS上の企業アカウント名義で、デマ情報を否定する声明・見解を表明するのが効果的です。

その場合、なりすましでないことなどを示す「認証バッジ」を取得していると、公式情報であることが明らかであるため、デマ情報の火消しに一層効果的でしょう。災害時には、特にSNSを通じた形でデマ情報が拡散するケースがほとんどです。こうした有事の場合も見据えて、企業としては平時から、主要なSNSにおいて企業アカウントを取得し、可能であれば「認証バッジ」を取得しておくことも重要でしょう。

また、企業が「事実無根である」との情報を発信する場合、なるべくなら、「事実無根」であることを裏付ける情報や証拠も添えるようにしましょう。例えば、現場の様子を撮影した写真を添えて、「当社▲▲地区工場から汚染物質が漏れているといった事実はありませんので、ご安心ください」と情報を発信することなどが考えられます。

もっとも、裏付け資料の収集に時間がかかるようであれば、その間にもデマ情報が拡散してしまう事態を防ぐために、まずは第一報を発信することを優先すべきです …