広島県呉市に2つの工場を持つ半導体製造装置メーカーのディスコ(東京・大田)。2018年7月の西日本豪雨の影響で断水し、顧客からの問い合わせが想定された。そこで広報は、12回のリリースで生産・物流状況などを発信した。

桑畑工場近くの川

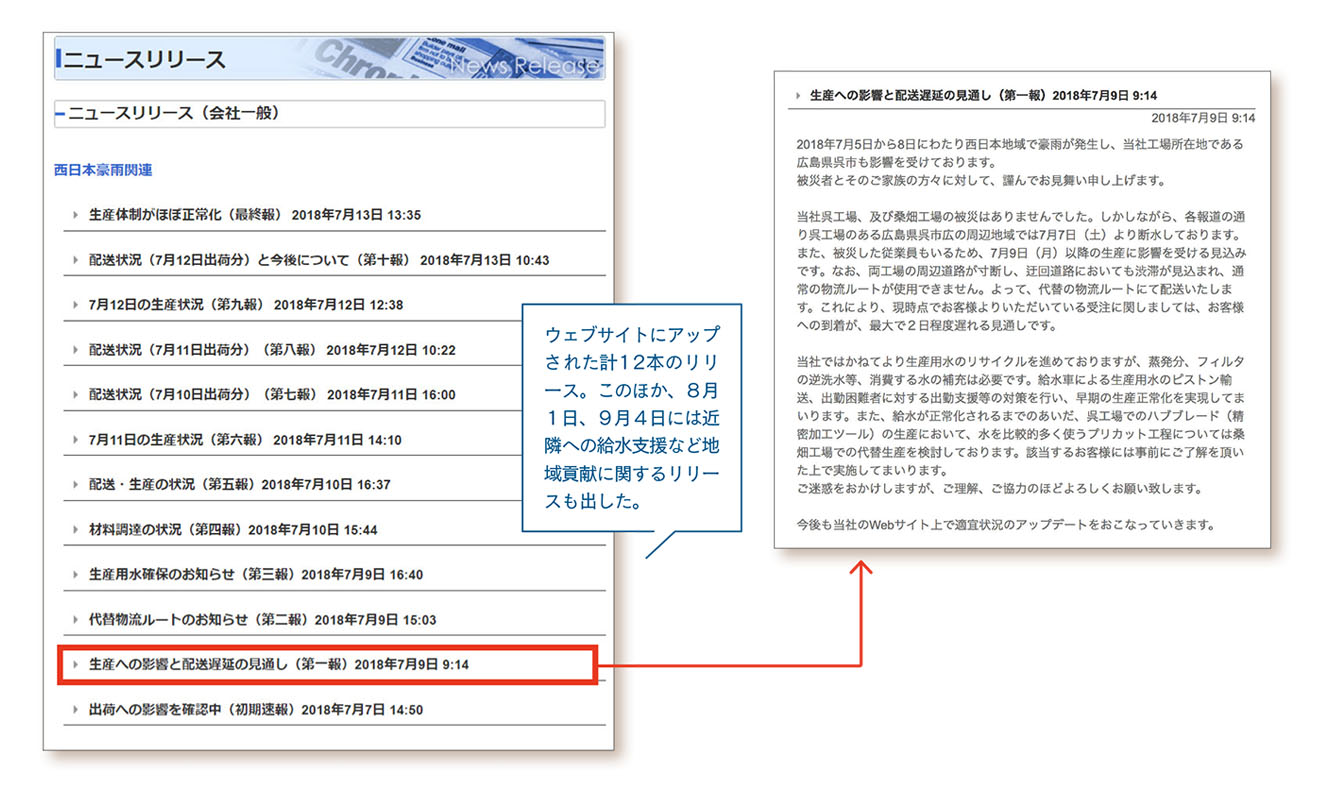

2018年7月7日14時50分、ディスコは初期速報「出荷への影響を確認中」をウェブサイトで公開した。西日本で記録的な豪雨が続き、土砂崩れや河川の氾濫などの被害が相次いでいたタイミングだ。広島県呉市にある呉工場が、断水被害と周辺道路の寸断で陸の孤島と化したディスコは、この後も計12回にわたってウェブサイトにリリースを出し、被害状況を丁寧に伝えた。

半導体製造装置を扱う同社にとって、有事の際に最も大切なステークホルダーは"顧客"。製品の納期が遅れれば、顧客とその先の製造現場にも影響を与えてしまうからだ。そのため広報には、タイムリーな情報発信が求められた。実際に、西日本豪雨の発生直後数日はウェブサイトへのアクセス数が平時の2~3倍になっていた。

生産・物流を軸に発信

同社の広報チームは5人体制。他の業務と並行して、全員で情報収集・リリース作成・メディア対応などに当たった。広報室 広報チームリーダーの岩瀬大介氏は「社内の状況を迅速・正確に把握するために、関係部署に電話をしてヒアリングし、広報で集約する形をとった。現場寄りの動きをしていたBCM推進チームとの情報共有や、社長との頻繁な意思疎通によってスムーズな広報活動ができた」と振り返る。被災直後のリリースは社長からの指示で出していたが、しだいに自走できるようになった。

岩瀬氏によると、12回のリリースで顧客を中心としたステークホルダーに"伝えるべき"としていたのは「生産」「物流」の大きく2つの状況。第一報となった7月9日午前9時14分のリリース(図1)では「生産への影響と配送遅延の見通し」と題して、主に「生産」に関する影響を説明した。

このリリースでは、7日から断水が続く呉工場で、給水車による生産用水のピストン輸送を行うことを公表。近隣では生活用水が確保できていない地域もあった時期で、リリースを出すかどうか迷いもあった。岩瀬氏は「消費者の誤解を生まないためにも非飲用である"生産用水"の確保をしている、ということを積極的に伝えたほうが良いという結論に達した」と話す …