テレビ局報道記者出身の弁護士が法務とメディア、相互の視点から特に不祥事発生時の取材対応の問題点と解決策を提言します。

今回は、広報担当者や法務担当者の方から質問をいただくことが多い「インターネット上の誹謗・中傷への対応策」について取り上げます。

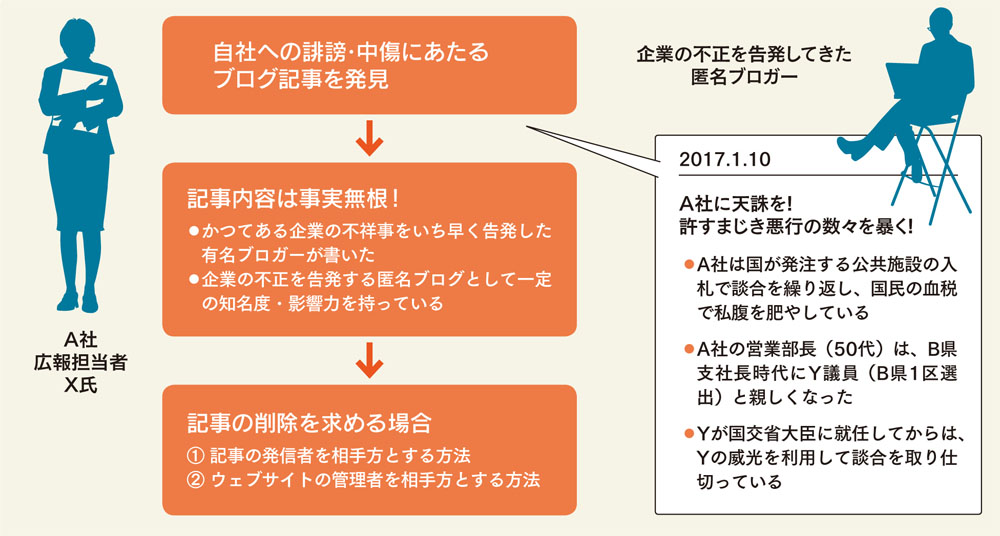

図1のケースでは、ブログに書かれている記事の内容は事実無根であり、A社の名誉を著しく毀損するものであることから、A社としては「該当する記事を削除してほしい」と考えるでしょう。手段はいくつか考えられますが、記事の削除を求める際に、誰を相手とするかによって、(1)記事の発信者を相手方とする方法(2)ウェブサイトの管理者を相手方とする方法という2パターンに分けることができます。

誰を相手に記事の削除を求めるのか

直感的には、記事の発信者自体を相手として記事の削除を求める方が直接的かつ実効性ある解決方法のようにも思えます。被害を受けたA社が、この記事を発信している主体そのものに対して何らかのアクションを起こしたいと思うのは自然なことでしょう。しかし、一般的にブログは匿名で記事が作成されることが多く、ブログ記事の発信主体の特定に苦労することも少なくありません。

匿名でのブログ記事の発信者を特定するには、以下の2段階の手続きが必要となるからです。

◯対象となる記事を特定した上で、コンテンツプロバイダ*¹に対して、「発信者が当該記事をアップロードするために、コンテンツプロバイダにアクセスした際の痕跡情報(IPアドレスとアクセス時間)」を開示するよう請求する

◯開示された痕跡情報を基に、インターネットサービスプロバイダ*²に対して、問題となるアクセスを行ったプロバイダ契約者に関する情報の開示を請求する

いずれの手続きについても、裁判によらず任意で請求することも可能です。しかし …