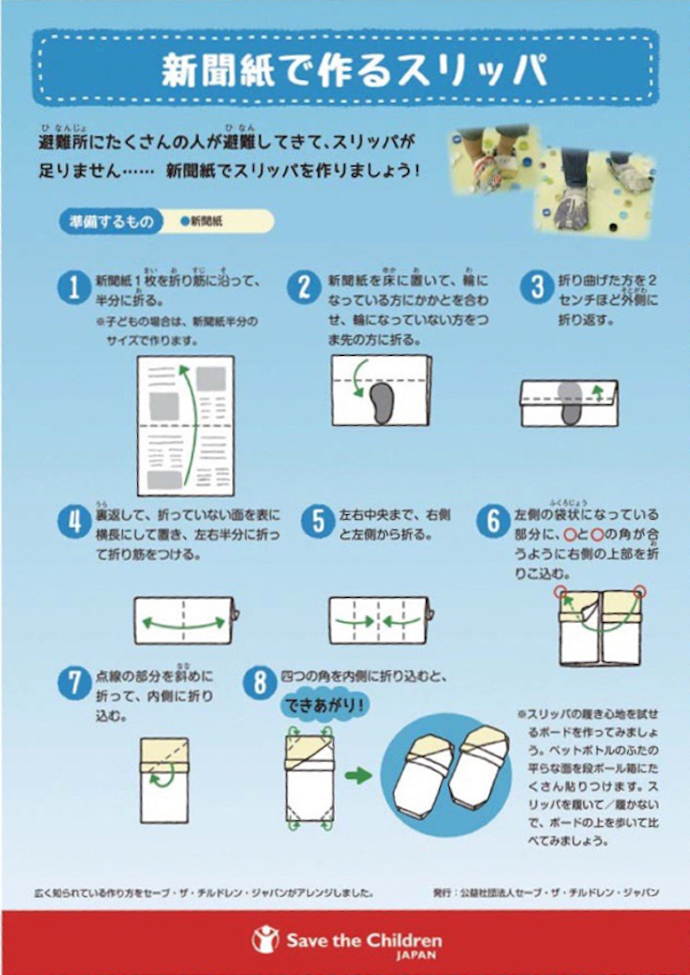

熊本県益城町の避難所では子どもたちが自由に遊べる空間として「こどもひろば」を開設。町内の5カ所の避難所で展開し、のべ約2100人が利用した。「新聞紙で作るスリッパ」など、避難所での遊びもSNSやウェブで発信した。

1919年、英国人女性によって創設された子ども支援団体「セーブ・ザ・チルドレン」。約120カ国で展開し、日本では1986年から活動を開始した。東日本大震災、熊本地震でその活動が報じられる機会が増えるなか、同団体の広報マネージャー・田代範子さんは「国内におけるNGOそのものの地位向上が課題」と話しており、広報活動の重要性を改めて訴えている。

「子どものための遊び」発信

─4月の熊本地震ではいち早く、被災地の支援に動かれていました。

熊本地震では4月15日に子ども支援のニーズを調査する緊急対策チームを派遣しました。同時に着手したのが「子どものための心理的応急処置」に関する特設サイト。もちろん現地で支援活動を行うスタッフもいますが、すべての人に直接的な支援を届けられるわけではありません。だからこそ支援の大切さをウェブサイトや報道を通じて発信することで、私たちの手が届かない場所でも子どものケアがいかに大切かを伝えられる。広報が支援状況を逐一集約して発信する意義は、その点にあると思っています。

特に4月の後半は現地で取材を受ける機会も多かったですね。中でも注目されたのが避難所に開設した「こどもひろば」の活動。また、「新聞紙で作るスリッパ」「紙でできるお椀」など東日本大震災の経験から、避難所にいる子どもたちが身近な道具で楽しめる遊びの取材を受けました。その中で、4月20日に「遊び」に関する特設サイトもオープンさせました。

この2つのサイトそのものがニュース番組で紹介されたり、被災地の課題を報じる際に引用されたりと、私たちが想像していた以上の波及効果がありました。例えば「遊び」の特設サイトは団体のFacebookページでも紹介したところ3000を超える「いいね!」と860件ものシェアがあり、「被災地のために、何か行動したい」という方々の思いをつなぐことができたのではないかと思っています。

セーブ・ザ・チルドレンというと ...