2015年も、多くの企業が様々なクライシスや「炎上」に直面した。ウェブリスクは複雑化する一方だが、その落とし穴は3種類に大別できるという。本誌で「ウェブリスク24時」を連載中の鶴野充茂氏が事例とともに対策を解説する。

発信せずともリスク増大

ネットには炎上など避けたいリスクがある......。それは知っていたとしても、何から手を付ければ良いのか分からないという声が多い。「よく分からないサイトにデタラメ記事を書かれたが、対応するべきか」。広報にはそんな悩みも増えているようだ。そこで最新事例を踏まえつつ、広報に求められる対策をまとめることにする。

「ネットにウソ記事を書かれた」「アンチが掲示板に悪評を書き続けている」「社員がFacebookに訪問企業のことを写真付きで投稿していた」......そんな時、広報としてはどう対応をすべきか――。ここ最近になって、そんな具体的な問題を意識した声が上がるようになってきた。ウェブやソーシャルメディアが日常の情報インフラとして定着したがゆえに、「どこで何が起きてもおかしくない」「でも、まだ具体的な対策を立てていない」と悩む組織が多くなっているのかもしれない。

ネットでの発信を積極的に行っていない企業であっても、安心はできなくなっている。有名人や有名企業ならば「なりすまし」が起きているし、自社サービスや社内の様子をネット上で告発されるケースもある。大量の個人情報や会員データベースを持つ企業は、情報漏えいはもちろん、リスク管理体制の不備が問題視される可能性もある。不安が具体化してきているということは、それだけ身近に問題が発生しているということでもあるのだ。

対応レベルは「注目度」で判断

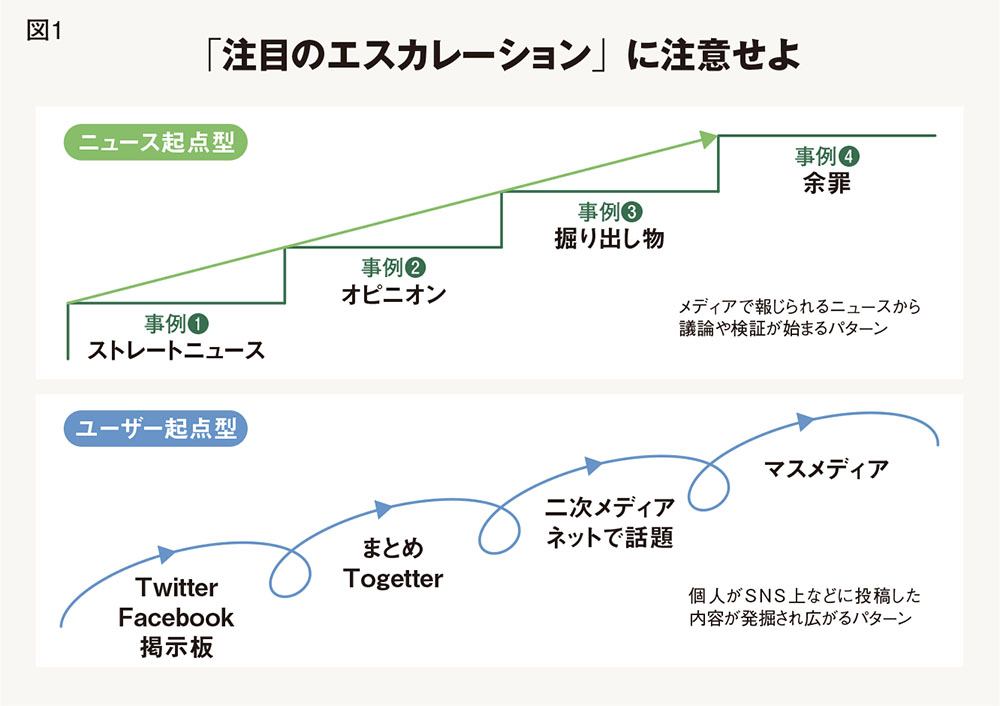

これからウェブリスクへの対策を進める組織にとって、どこまで対応すべきか基準が分からない場合が多い。広報としてのスタンスを決める際、まず知っておきたいのは、「注目度」を対応の判断尺度とする考え方だ。

広いネット空間においては、知名度が上がればネガティブな情報が出てくるものだ。そうした一つひとつに対して、組織としての見解を出したり反応するのではキリがない。かといって、デタラメな情報や悪評を放置しておくわけにもいかない。そういう場合には、まずその情報をどれくらい多くの人がTwitterなどで話題にしているか、シェアしているかを見ることだ。

ネット上の情報は、公開されているからといってたくさんの人が見ているわけではない。辛辣な意見やデタラメな情報を見つけたとしても …