富士山の世界遺産登録は、その構成要素に除外を勧告された三保の松原(静岡県)が含まれたことから、「逆転勝ち」とも評された。その立役者は、文化庁長官(当時)の近藤誠一氏だ。ユネスコ日本政府代表部特命全権大使の経験など世界遺産登録の現場を熟知する近藤氏だからこそ実行できた戦略とは。

ロビー活動で活躍した2枚のシート

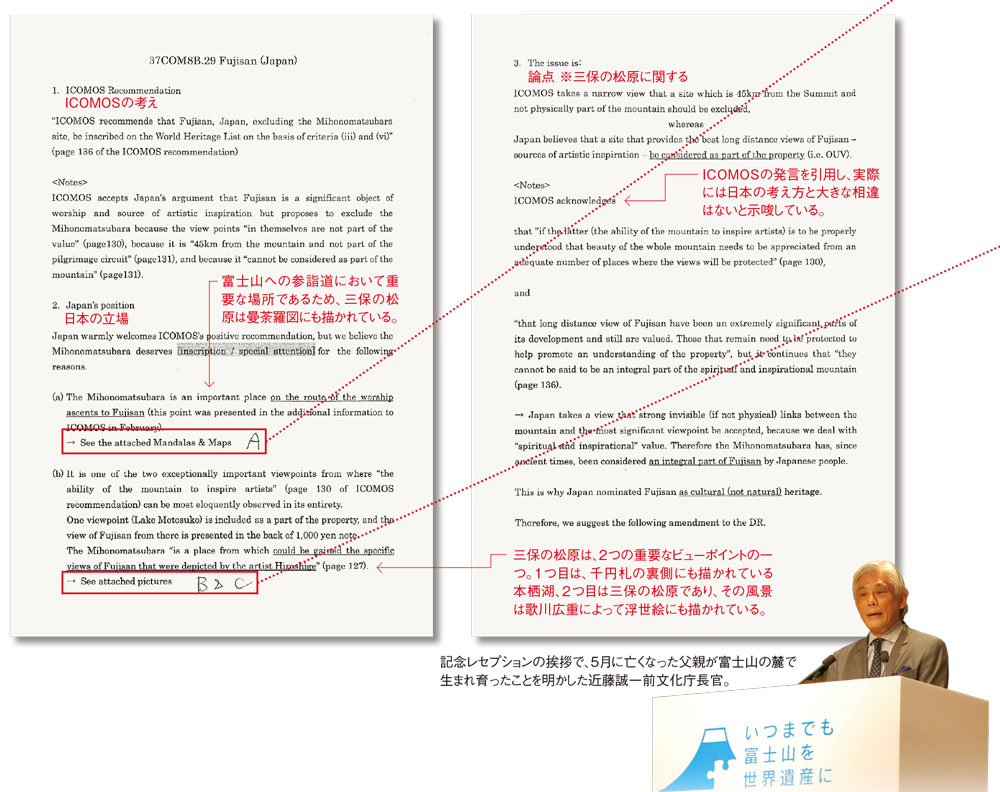

現地入り後、急きょ作成したA4シート2枚のテキスト資料。ICOMOSと日本の主張、論点がキーワードを散りばめて簡潔にまとめられており、40件もの案件を議論する世界委員会メンバーの負担を軽くすると同時に、間違った発言をしたくない心理を突いたもの。

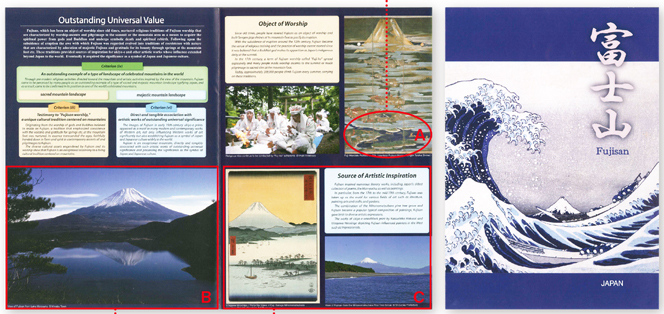

海外で最も知られる浮世絵の一つである「富嶽三十六景神奈川沖」の表紙が目を引くパンフレット。テキスト資料に手書きされた「A」はパンフレットの曼荼羅図で、そこには三保の松原が描かれている。また、「B」「C」は、本栖湖、三保の松原とともに望む富士山の写真を指す。

決め手は "三種の神器 "

富士山の世界遺産登録が本決定された6月22日。その4日前には、近藤氏は世界遺産委員会の開催地であるカンボジア・プノンペンに入り、連日委員会を見学していた。議論の流れや発言権のあるキーマンを掴むためだ。「世界遺産委員会の議論の場では、物的・科学的な証拠をもってロジカルに説明することが重要です。一方で、三保の松原が富士山と一体であることは、 "精神性 "という目に見えないものに起因し、いかに無理なく説明できるかが課題でした」。