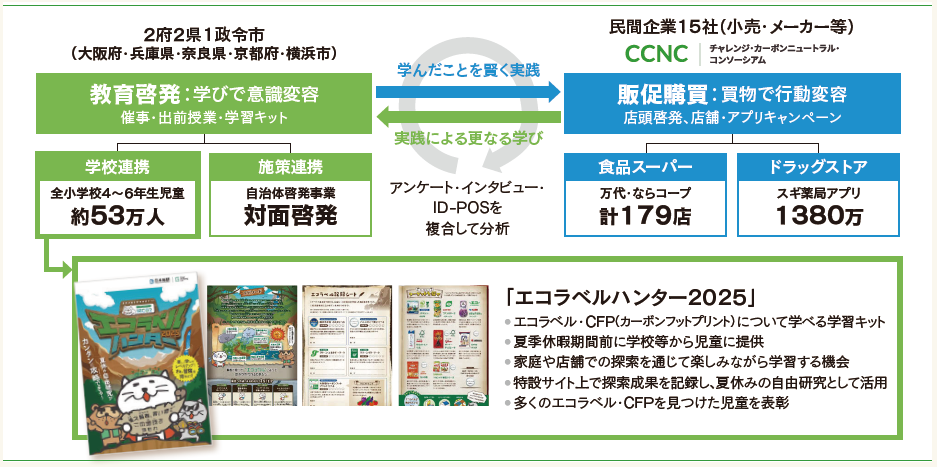

脱炭素の取り組みを「意味ある販促」にできるか?計15社が参加する「チャレンジ・カーボンニュートラル・コンソーシアム(Challenge Carbon Neutral Consortium)」(以下「CCNC」)は、販促と教育を連動させた“行動変容”の実証実験を展開している。2025年度は、関西2府2県と横浜市の小学生約53万人に「エコラベルを探す自由研究キット」を配布。家庭・学校・売り場をつなぎ、環境意識と購買行動をどう変化させるのか。

脱炭素に取り組むことは意味があると思ってもらいたい

─CCNCの活動が3年目を迎えました。カンロ、ロッテは昨年度から継続です。前回を経てどんな手応えを感じているか、そして今年度の取り組みへの期待を聞かせてください。

松葉:カンロは「継続すること自体に意味がある」と感じています。流通と組んで行う店頭販促と環境配慮を両立させた実証実験はカンロ1社だけではなし得ないことですし、様々なチャレンジを積み重ねられることがCCNCに参画し続ける価値だと思いますね。

しかし一方で、カンロ社内だと「何を成果として得たのか?」という厳しい声があるのも事実です。脱炭素の取り組みは、短期的な売上の成果だけで評価されるのは難しいものだと思っていますが、今年は“売上への貢献”という視点で、社内に「意味がある取り組み」と理解してもらえるよう成果が出せることを期待しています。

飯田:ロッテも同じ課題感です。取り組まなければならないことだと理解していながらも、売上や目に見える成果が見えないと社内で理解はされづらいですよね。ですが、CCNCの魅力は販促×脱炭素の実証実験、成果検証だけではありません。未来の顧客である小学生と接点を持てることも魅力的です。

現にロッテは、当社製品のパッケージにプリントされている「スマイルエコラベル」という独自の環境配慮表示を、子どもたちに知ってもらう機会に惹かれて参画しました。CCNCでは「エコラベル学習キット」を大阪、京都、兵庫、奈良、横浜の小学校に配布するというスキームにはとても魅力を感じていて、今年度は配布する自治体が拡大したので、さらにリーチが広がることを期待していますね。ですがカンロさんも言っていたとおり、環境配慮の取り組みやエコラベルを「知ってもらう」から「買ってもらう」へどうつなげるか、今年度はここに注力して取り組んでいきたいですし、CCNCはその検証ができる場だと思っています。

─明治とステッドラー日本は初参画。CCNCの何を魅力的に感じましたか。

藤原:明治グループでは、サステナビリティと事業の融合を中長期経営計画で掲げています。言うなれば、社会的価値と経済的価値をどう両立させるかを問われているのが当社です。そんな私たちにとって、このCCNCは検証の場として理想的だと感じました。生活者の「脱炭素」における意識改革と「購買」への行動変容が商流の中でどう起きていくのか。参画企業の皆さんと答えを見つけていきたいです。

村上:ステッドラーはドイツに本社を置く文房具メーカーです。当社のドイツ本社では、20年以上前からEU基準による環境配慮や脱炭素の取り組みを行ってきました。日本でも取り組みを進めようとしましたが、そのときは時期尚早と感じるほど、環境への意識や精度に温度差を感じていました。しかし、CCNCは脱炭素の取り組みを進めたいと思っている企業が集まって、皆が同じ方向を向いていますよね。同士が集まっていることは心強さを感じます。

未来の顧客にアプローチ脱炭素を「買う理由」にする

─今年のCCNCでは、大阪、兵庫、奈良、京都、横浜の小学生約53万人に、夏休みの自由研究と連動した企画が大きな柱になっています。

飯田:夏休みの自由研究との連動は、昨年からロッテとして挑戦してみたいと思っていました。今回実施するのは、関西と横浜の約53万人の小学生に向けて「エコラベルを集めてみよう!」という自由研究課題を提供するものです。家庭で商品パッケージに付いている環境配慮のマーク(エコラベル)を見つけ、種類や数を調べて、夏休みの自由研究としてまとめてもらいます。

藤原:でも家庭内で見つけられるラベルには限りがありますよね。なので自然と「お店に探しに行こう」という流れになります。親子で近隣店舗に足を運び、ラベル付きの商品を探す。そして、ラベル発見数を応募サイトから登録してもらう仕組みになっています。

加えて、そのタイミングに合わせて小売店側でも関連商品を展開し、販促キャンペーンを実施。家庭・店頭・Webがつながる統合的な学びと体験を提供するものです。

飯田:期待しているのは、小学生がエコラベルを集める体験が、実際の購買行動にどうつながるかという検証です。結果が良ければもちろん嬉しいですが、うまくいかなければ別のアプローチを考える材料にもなりますよね。いずれにしても、きちんとデータをとってPDCAを回せるという点が、この企画の大きな価値だと思っています。

松葉:カンロも同じく検証結果に注目しています。この自由研究の取り組みを経て、メーカーとしても「購買まで結びつかなかった理由は何か」など、自分たちの改善点も見えてくるはずです。自由研究という小学生にとっての“宿題”の中に、脱炭素の楽しさや気づきを自然に組み込んでいるところがこの企画の秀逸な点ですよね。

藤原:当社の『明治ザ・カカオ』は、実はサステナビリティに関するマークが4つも付いているのですが、正直、社内でも意外と認知されていません。それを子どもたちが自由研究を通じて見つけてくれること自体が、新たな価値だと思っています。結果的に、それが家庭内での会話や次の購買につながる。そして、その変化が数値として可視化できるのは意味があると思います。

─教育、販促、環境配慮。この3つが地続きで繋がるスキームを実現できるのは、CCNCならではですね。

村上:ステッドラーは文房具メーカーとして初参加ですが、小学生は筆記具を最も使う世代なんですよ。そこに“目利き”の力、つまり「環境に配慮された製品を選ぶ力」を早くから育てられるのは、将来の顧客づくりとしても本当に意義があると思っています。

松葉:値引きではなく、環境配慮が商品を買う理由になるように、行動変容を促せるかどうかが大きなテーマですよね。現在の小学生にアプローチできることはすなわち、将来その購買行動をスタンダードにできる可能性を秘めているということだと思います。結果がこれから楽しみです。

藤原:実験はこれからですが、まずは自分の目で見て、反応を実感したいです。そして、サステナビリティが“社会価値”だけでなく“経済価値”になるように、取り組みたいです。

お問い合わせ

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター グリーン・マーケティング・ラボ

Mail:rcdweb@ml.jri.co.jp

URL:https://www.greenmarketing-lab.com/