「アイデア」と「企画」。同じような意味として使われることが多い両者だが、アイデア総研 代表の大澤 孝氏によると、実は明確な違いが存在している。その違いを理解することは、“おもしろいだけの案”を“実現可能性の高い案”へブラッシュアップすることにもつながるのだという。両者は何が、どう異なっているのか。また、なぜ両者の違いを意識することが重要なのだろうか。アイデア総研 大澤 孝氏が解説する。

私は、アイデア発想のポータルサイト「アイデア総研」を運営し、様々なアイデアの発想法を日々紹介しています。アイデアや企画に課題を抱える人への研修も行っているのですが、その中で感じるのが、多くの人が「アイデア」と「企画」の違いを意識できていないということです。

私もはじめは違いがわかっていませんでした。しかし上司から「この課題に関して考えてきてほしい」と同じように言われたとしても、その時々で「もっとラフな感じでいいからたくさんのアイデアが欲しい」「数は少なくていいからもっとかたちになった企画を持ってきてほしい」と提出物に対するフィードバックが異なることに気づきました。

そこから、上司が求めているのは単なるアイデアなのか、実行計画まで用意された企画なのかを考えるようになったのです。そして、「アイデア」と「企画」の明確な違いを意識するようになりました。

実現できるかを気にせずワクワクする案を考える

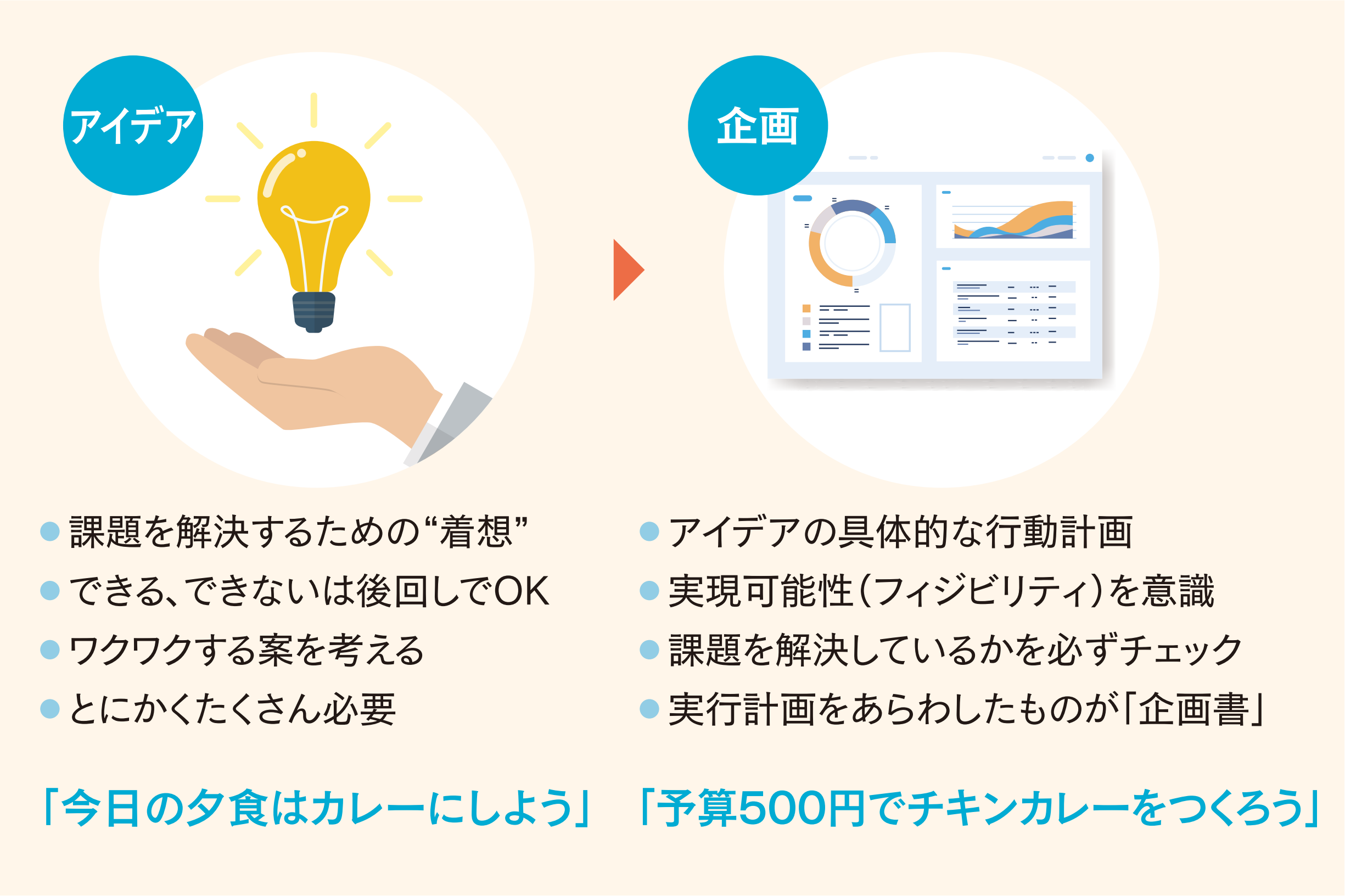

では、「アイデア」と「企画」はどのように違うのか。私は、「アイデア」&課題を解決するための着想、そして「企画」&アイデアの具体的な行動計画と定義しています(図1)。

図1 アイデアと企画の違い

「アイデア」はあくまでも課題を解決するための着想。多くの可能性を見つけるため、とにかく量を考えることが重要だ。一方「企画」は、「アイデア」を実現するための行動計画。どうすればその「アイデア」が実現できるかをとことん突き詰めて考える必要がある。

まず、「アイデア」はあくまでも着想なので、実現できるかできないかではなく、とにかく多くの“おもしろい、ワクワクする案”を出すことが重要です。そのためには、とにかくターゲットになりきって、無邪気に自由におもしろそうなことを考える頭の柔らかさが必要不可欠と言えます。

一見難しそうに感じますが、例えば旅行先を考える時には、突拍子もなく「フランスに行きたいな」と思いついたりするものですよね。そういった日常生活での思考を思い出してみると良いかもしれません。

そして、「アイデア」フェーズで最も注意したいのが、もともと解決したい課題が何だったかを忘れないこと。スタート地点、つまり解決するべき課題がブレてしまうと、ゴールを定めることができず、正解がわからなくなるケースも多くあります。何を解決するための「アイデア」を考えているのかは、見失わないようにすることが重要です。

その「アイデア」どのように実行するか

次に、「アイデア」を実現するための計画を考えるのが、「企画」です。考えた「アイデア」は本当に課題を解決するものになっているか、実現可能性は担保されているかなどを検証しながら、たくさん考えた「アイデア」を絞りこみ、実行計画に落とし込んでいくステップになります。

まとめると、「アイデア」は、ただひたすらにおもしろい案を考えること。そして「企画」は、「アイデア」にプラスするかたちで実現可能性を加味しながら実行計画に落とし込むことです。そう考えると、両者は似て非なるものであり、思考回路も全く異なることがおわかりいただけるのではないでしょうか。

取り組むときはこの違いを理解し、自分の頭の中で「アイデア」→「企画」のスイッチを切り替えるようなイメージで臨むと両者の精度が上がるでしょう。

また案件によると思いますが、企画の採用を決める際には、予算や安全性基準、活用できる販路といった制約があるはずです。私はよく“フィルターを通して「アイデア」を見る”と表現しているのですが、それら制約をクリアできているかを確認しながら「アイデアの絞り込み」を行うことも必要です。いくら魅力的な「アイデア」でも、実現可能な「企画」となっていなければ、採用されることはありません。

逆に言えば企画者にとっては、企画を採用する権限を持つ人に、採用条件を確認しておくことが重要です。また同じように、部下に企画を任せる立場にいる人にも、その条件をしっかりと提示することが求められるでしょう。

考え尽くされた実現計画をどこまでシンプルにできるか

「アイデア」を「企画」に落とし込んだら、次はその企画を「企画書」としてかたちにする必要があります。いわばこれは「企画」の実行計画書のようなもの。その企画がどのように実現されるのかが、わかりやすく簡潔にまとめられていることが重要です。

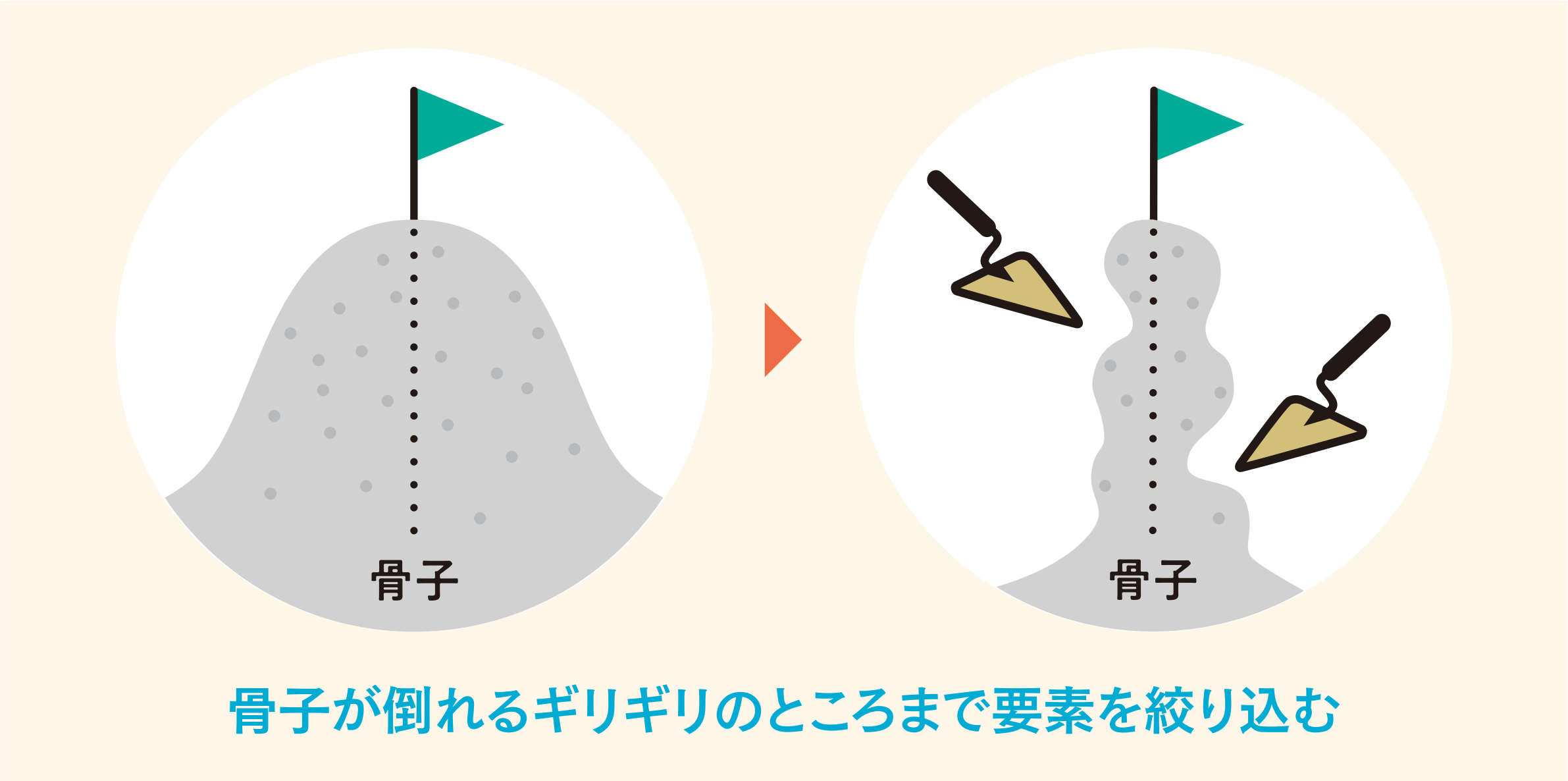

そのため、企画書はシンプルであればシンプルなほど良いでしょう。「アイデア」を「企画」にするために緻密に考え尽くされた計画の要素を、いかにそぎ落としていけるか。私はこれを「企画の『棒倒し』理論」と呼んでいます(図2)。

図2 企画の「棒倒し」理論

企画書は「企画」の実行計画書。いかにシンプルに「アイデア」のおもしろさと実現可能性の高さを説明できるかが鍵。企画の軸となる骨子が倒れるギリギリまで要素をそぎ落とすことで、わかりやすい企画書ができあがる。

企画の骨子を見極めて、その骨子が倒れるギリギリのところまで絞り込むことを意識しましょう。自分の考えたアイデアが、いかに“ワクワクするものか”をシンプルに伝えられる企画こそが、良い企画だと思います。

アイデア総研

代表

大澤 孝氏

現・タカラトミー入社後、「ビーダマン」「ベイブレード」など数々のヒット商品・話題商品の企画開発に携わる傍ら、社内外にておもちゃづくりから培った企画手法の講義を実施。タカラトミー退社後は、トイクリエイターとして様々な玩具の企画に携わる一方で、研修事業を手がける「アイデア総研」を設立した。@idea_soken