「マーケティングの禁じ手」の連載、最終回は、「なぜ、それでも同じようなミスマッチが繰り返されるのか」、について考えてみたいと思います。1年間にわたり、この連載をお読みいただきありがとうございました。次号からまた私の新しい連載が始まります。お楽しみください。

マーケティングの現場では、ヒット事例がいつも引き合いに出されます。企画会議で、「あの○○みたいなこと、ウチでもできないものかねえ」といった発言が出ることもあると思います。記事や書籍でも、成功事例があふれています。事例を分析し、その成功要因を抽出し、自社の打ち手に応用する。昔から、人はそうやって現状を改善し、よりパワフルな成果につなげてきたわけです。それのどこに問題があるのでしょうか?実は、この「改善プロセス」の中に、重大なミスマッチが潜んでいるのです。

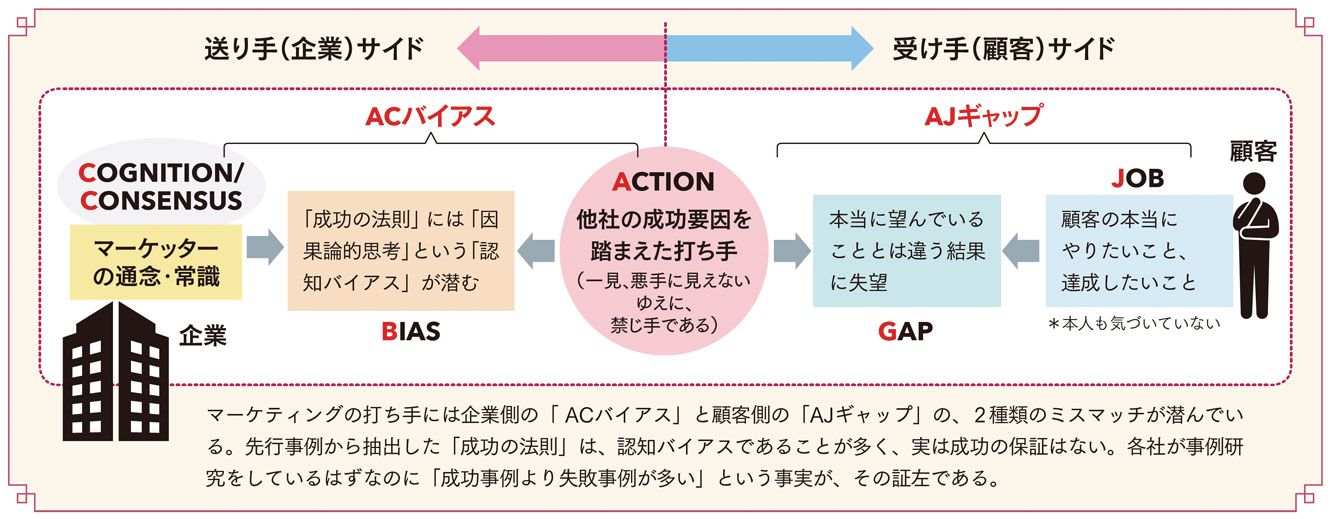

この連載では「ACバイアス」と「AJギャップ」というフレームワークで、マーケティングの打ち手に潜む2種類のミスマッチについて解説をしてきました(図)。打ち手が成功するためには(つまり両方のギャップを完全に克服するためには)、他社の成功事例を参考に自社の打ち手を改善した結果が、新たに顧客にとってどのような影響を及ぼすかを計算しなくてはなりません。良かれと思った「改善」が、顧客から見るとむしろ、未充足を生み出してしまう可能性があります(AJギャップ)。

例えば、ロングセラー飲料の味覚を他社の売れ筋に倣って「改良」したことで、今までの味に馴染んだ固定客の離反を招く、といった可能性です。競合より性能の優れた製品の開発(開発としての成功)が、逆に顧客にとってはオーバースペックで使いにくいものになってしまった(打ち手としての失敗)、という事例は枚挙に暇がありません。

マーケティングでは、自社の打ち手の変化と、それに対する顧客の反応の変化という二つの「変数」が要因になります。この、お互いに影響しあう二つの変数の結果を同時に予測することは、そもそも非常に難しいのです。特に...