仕入れ交渉や店頭キャンペーン、プロモーションなど、社外・社内に対して「企画書」を作成することも多いのではないだろうか。アイデアを実現するためには、「企画書」を避けて通ることはできない。人を動かす企画書について、アンド・クリエイトの清水久三子氏が解説する。

「企画書」とは新しい商品やプロモーション、プロジェクトなど新しいアイデアを実現するために意思決定者や関係者に向けて意図や実行計画が分かるように文書化したものです。企画書は、まだやったことのない新しい取り組みやまだ存在していない新しい商品やサービスがなぜ必要なのかを納得してもらうことが決め手になってきます。企画のアイデアは、そのままでは残念ながら単なる思いつきと思われてしまうリスクがあります。単なる思いつきを「これならいける」と納得してもらい、賛同してもらうまでが企画書のゴールと言えるでしょう。

企画書で解消する疑問は何か?から考える

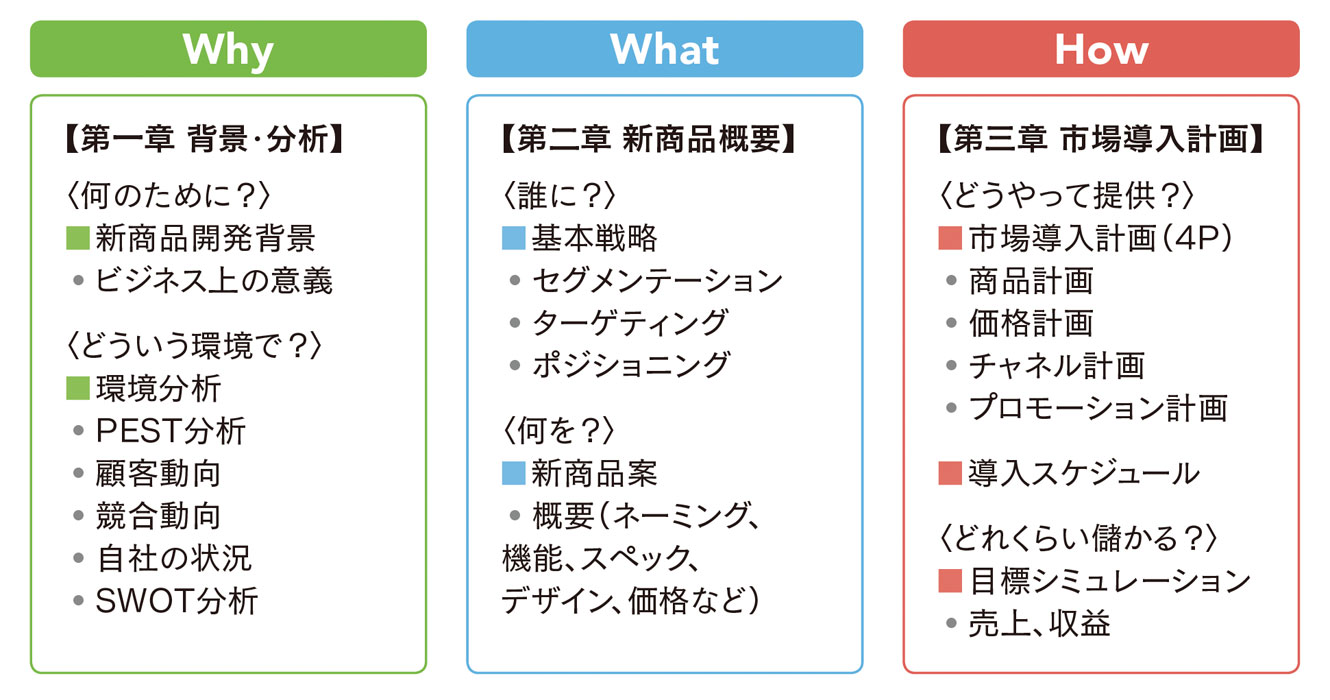

では、納得してもらうにはどんなふうに説明したらよいでしょうか。それには相手が抱く色々な疑問を解消することが求められます。相手が抱く疑問とは大きく「Why」「What」「How」と覚えておくとよいでしょう。

Why:なぜこの企画が必要なのか?

What:そもそもどんな企画なのか?

How:どうやって実現するのか?

具体的に含める内容は企画によっても変わってきますが、図1のように企画書の構成を考えるとこの3つを解消する流れになります。

図1 企画書の目次例

また気をつけたい点は、なぜこの企画が必要なのかは、企画を実行する立場の人が取り組むべき意義だということです。顧客にとっての必要性があることはもちろんですが、企画を実行する企業や組織にとってもなぜこれを自分達がやるべきなのかを納得する必要があります。

近年、「パーパス」という言葉が企業経営において注目を浴びていますが、これは自社の存在意義を明確にし、社会にどう貢献するのかということを問うものです。企画も投資対効果だけではなく、なぜこの企画に取り組むのかという意義が求められるようになってきており、これに答えられることが説得力につながります。

相手が何を重要視しているのかを把握する

企画を...