オフラインとオンラインをつなぐ、ということは長い間、語られてきた。いま注目されている「OMO」というキーワードについて、理解すべき点を著者が解説する。

今やほとんどの生活者は、オンラインとオフラインを垣根なく行ったり来たりする「チャネルホッパー」となっています。例えば、電車の中。体は電車の中にいても、ほとんどの人の意識はスマートフォン(スマホ)を通してオンラインの世界にあります。こうしたデジタルとリアルが融合したOMO(Online Merges with Offline)の世界は日常のいたるところで見られ、もちろん「買い物」においても当たり前になっています。OMO時代における買い物とは何なのかを理解することで、店舗の価値を再定義するきっかけとなるのではないでしょうか。

スマートフォン登場前後で、生活者の活動は大きく変化した。

OMOの思想の根本

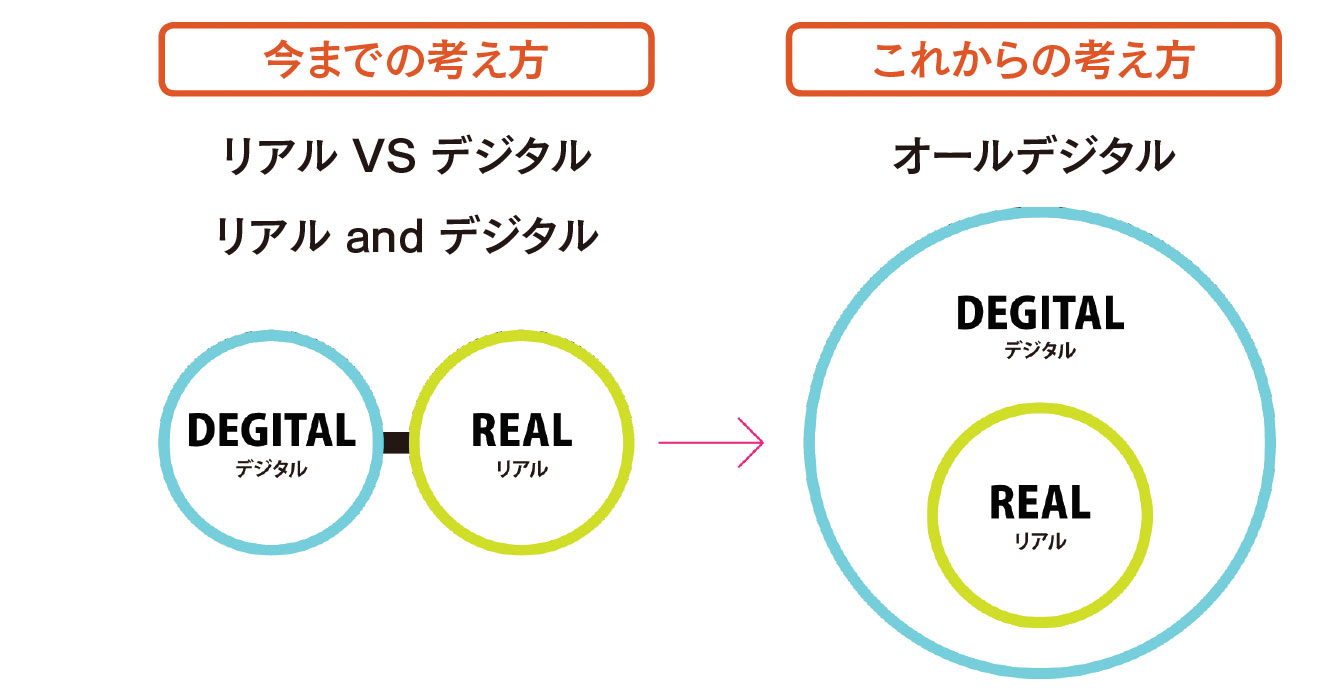

OMOと似たような意味を持つ言葉として、オムニチャネル、O2Oなどがあります。しかしOMOがこれらの言葉と最も大きく違うところは、デジタルを起点にリアルを捉えなおすべきという思想が根本にあるという点です。今までは「リアルandデジタル」「リアルVSデジタル」という構造の中であらゆる施策が語られてきましたが、これからは「オールデジタル」の発想が求められます。つまり、デジタルこそが施策の中心であり、リアル(店舗)はタッチポイントの1つに過ぎないという考え方です(図1)。

「可処分接点」の奪い合い

それでは店舗という存在は、必要なくなっていくのでしょうか。

そうではありません。むしろますますその重要性は高まっていくと考えられます。OMOの世界ではデジタルが起点で中心となりますが、だからこそあらゆる企業・サービス・コンテンツが競合となり、デジタル上で消費者とコミュニケーションすることはますます難しくなるでしょう。全世界を流通する情報量は、2010年には2ZB(ゼタバイト)でしたが、2025年には実に175ZBにも上るといわれています。このような情報爆発の中で生活者に見つけてもらうことは非常に難しく、いかに接点を持てるかが重要になってくるのです。

現在は、可処分所得から可処分時間の奪い合いに変わってきているといわれますが、さらにこれからは「可処分接点」の奪い合いへと移っていくのではないでしょうか。そうした中で、リアルの場を持っているということは、可処分接点の競争においては有利であることは間違いありません。

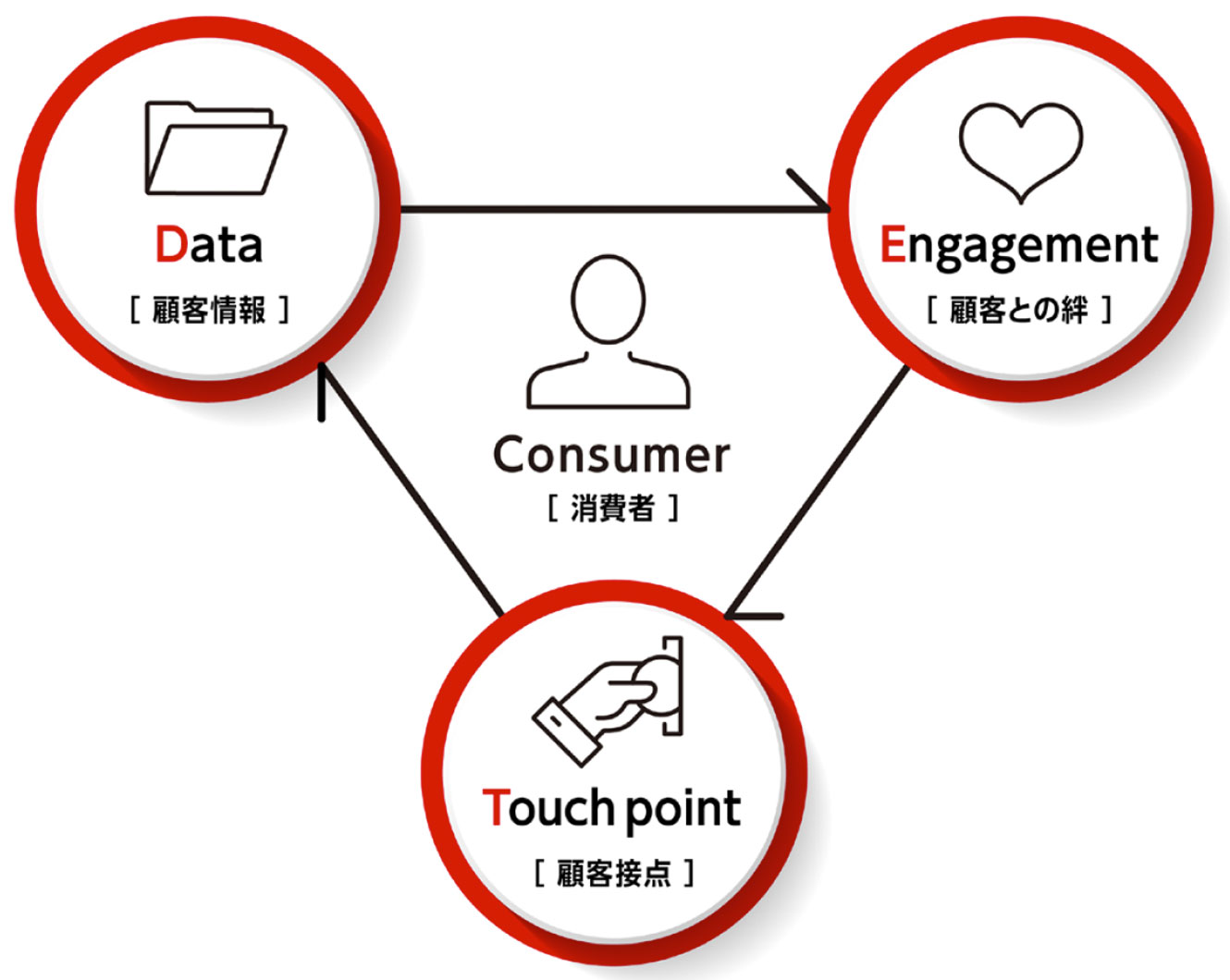

また、顧客とのコミュニケーションについて「DET」という視点から捉え直してみてください。DETとは、Data(データ:顧客情報)、Engagement(エンゲージメント:顧客とのつながり)、Touch point(タッチポイント:顧客との接点)のことで、顧客データを基に、エンゲージメントを高める施策を行い、ECやアプリ、店頭などあらゆるタッチポイントで購買につなげるという、一連の流れを示しています(図2)。

肝心なのは、商品を売る前にエンゲージメントを高めるという点です。単に物を売る場所として店舗があるのではなく、Data、Engagement、Touch pointのそれぞれの3つの要素において、どう店舗が寄与しているか/できるかを考えることで、接点としての店舗の価値が明らかになってくるのではないでしょうか。

一瞬を逃さず、一生に寄り添う

冒頭の電車の例で出しましたが、オンラインとオフラインを行き来するためのハブとなっているのは、スマホです。

博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所発表の「メディア定点調査2020」によれば、2020年2月時点で生活者のスマホ所有率は9割を超え、1日のスマホ平均接触時間は約2時間となっています。スマホにより、デジタルに常時つながれるようになったことで、生活者は24時間、360°、365日、様々なチャネルを行ったり来たりするようになりました。スマホは、この10年で私たちの生活をもっとも大きく変えた最大の存在と言っても過言ではないでしょう。

こうしたスマホ中心の生活になる中、2020年1月にGoogleにより発表された消費行動が「バタフライ・サーキット」です。特徴は、「さぐる」と「かためる」を行ったり来たりすることです。例えば、最初は検索で情報を集め(さぐる)、さらにより深く決断材料を揃えるために詳細に検索(かためる)、その後購入を再度迷って友人の口コミを検索し(さぐる)⋯⋯というように何度も「さぐる」「かためる」を繰り返しながら、ある瞬間に購買意欲が高まって購買に至るのです。

こうしたバタフライ・サーキットは...