コロナ禍を契機に様々な変革が進んでいる小売の現場。デジタル化についてどのような動きが起こっているのか、小売業のICT活用に詳しい筆者が解説する。

新型コロナウイルス感染症への対応によって、顧客から求められる売場も大きく変化している。ニューノーマルな店舗に定着しつつある施策と、より良くするためのデジタル化について解説する。

小売業への影響を振り返る

2020年1月28日に厚労省が新型コロナウイルスを指定感染症に指定し、1月30日にWHO(世界保健機関)が緊急事態宣言を発表した翌週から、マスクとアルコール消毒剤関連品を求める客がドラッグストアを中心に増え始め、ピーク時には開店前の行列が社会問題となった。

2月13日に神奈川県で国内初の患者死亡例が発生し、翌週からスーパーマーケットにおける試食自粛や惣菜などの個包装が進んでいき、3月にはほとんどの食品販売業で標準となった。

中国で死者数2000人を突破し、国内感染者数が100人を突破した後の2月24日の週には、不安心理から紙製品の買い溜め騒動が起こり、同時に政府の学校臨時休校要請で米、乾麺、レトルト食品、冷凍食品などの需要増加による欠品が発生した。翌週には、学校の臨時休校によりパートタイマーのシフト調整が難しくなった企業から順に時短営業が広がった。

3月25日に東京都知事が週末の外出自粛要請を出したことにより、その夜から買い溜め行動がピークに達し、スーパーマーケットのレジにおいて1時間以上の待ち時間が発生する事態となった。その週末は大型ショッピングセンター、百貨店を中心に休業となった。この頃から業種・業態を問わず、レジにおいてアクリル板やビニールシートでの間仕切りを行う企業が増えた。

そして4月7日には、安倍首相(当時)による緊急事態宣言が発令された。対象の7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)においては、翌日以降ショッピングセンター、百貨店が食品コーナーなどを除き休業となり、5月25日の緊急事態宣言解除まで大打撃を受けた。なお、緊急事態宣言中に外食企業の閉店が相次ぐこととなった。

対応すべき3つのポイント

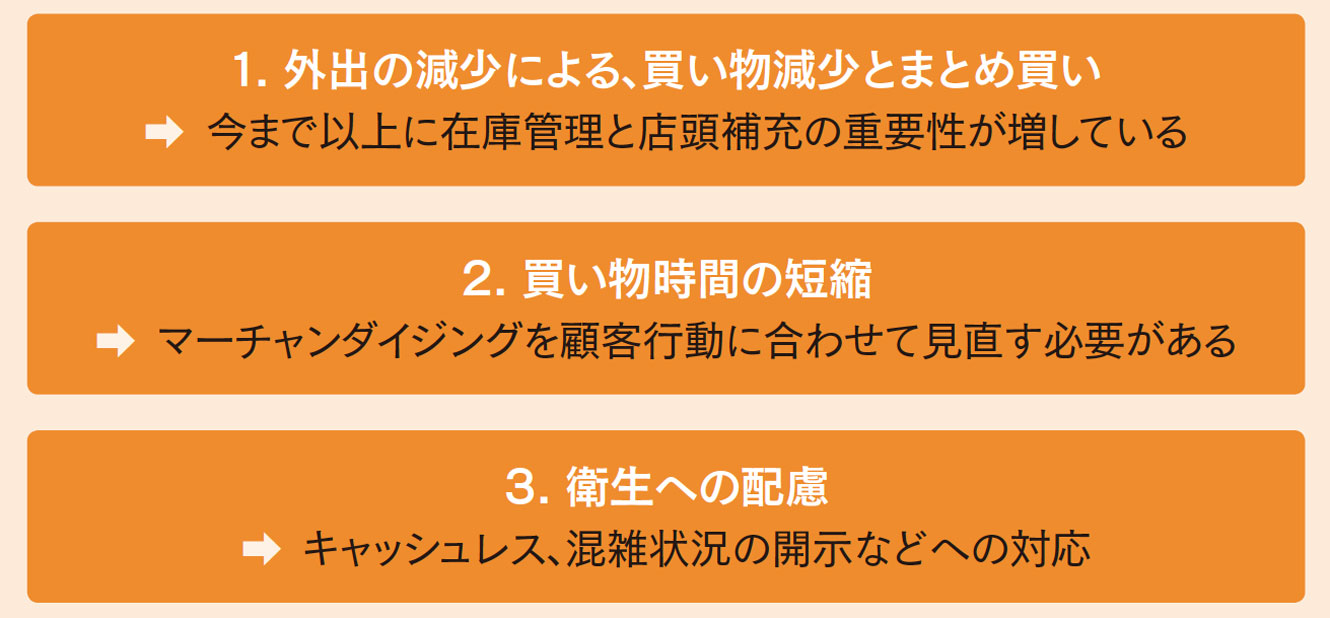

生活者の変化として、小売業が重視すべき点が3つある。

まず、外出の減少による買い物回数減少と1回のまとめ買いである。顧客1人あたりの来店回数が減るわけなので、必然的に客単価は高くなる。ここで重要なのは、まとめ買いによる欠品の防止である。機会損失による損失額が大きくなるため、今まで以上に在庫管理と店頭補充の重要性が増している。

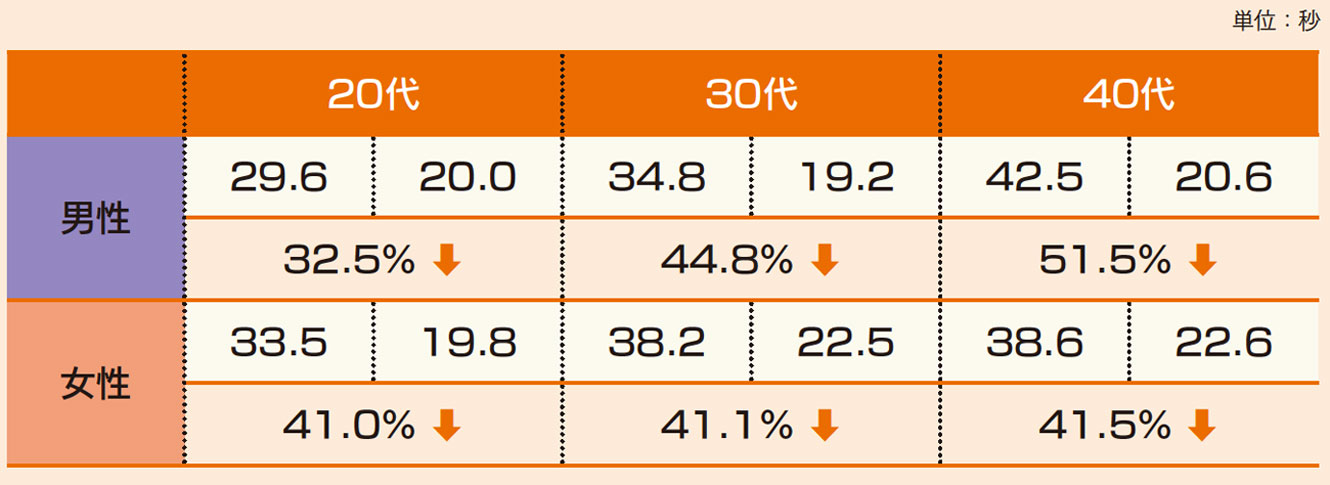

次に、買い物時間の短縮である。筆者も少し手伝っているコニカミノルタ社の棚前顧客行動AI分析システム「Go Insight」によると、ある売場の滞在時間がコロナ前の40秒(中央値)から22秒に減っていた(図1)。また、触った商品をそのまま購入する確率が1割程度向上していた。これは、短時間で商品を選び、迷う時間が少なくなっているということであり、SKUの絞り込みによって店頭で選びやすくする、商品特徴が分かりやすいPOPを設置するなどマーチャンダイジングを顧客行動に合わせて見直す必要がある。

図1 売場滞在時間(中央値)の変化率

売場立寄者全てを計測対象とし、売場に流入した時刻から流出した時刻までを滞在時間と定義。各セル左がBeforeコロナ(19年1月)、右がWithコロナ(20年4月)。N=2373人/4529人。

出所/KONICA MINOLTA Go Insight

最後に、衛生への配慮である。現金に触りたくないという気持ちにはキャッシュレス決済手段の拡大で応える必要があるし、混雑が嫌だという気持ちには混雑状況の開示や販促の平準化で応える必要がある。売れ筋商品のEDLP(everyday low price)を受け入れやすくなったと捉えて取り組む企業と、紙チラシなどの従来型ハイ&ローに終始する企業で差が生まれると考える。

デジタル施策への取り組み

帝国データバンクの調査(対象1万2000社)によると、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル施策に取り組んでいる企業は75.5%とのことである。小売業においても、デジタル施策への取り組みが今後の生き残りにおける鍵であると考えられる。

特に重要なデジタル施策としては、レジ周りの最適化とネット通販(EC)、BOPIS(Buy Online Pick-up In Store)がある。

レジにビニールシートを設置している店舗が大部分になったが、これによりマスク越しの客とレジ担当者の会話が極端に成立しにくくなっている。「〇〇Payでお願いします」「マイバッグはお持ちですか?」などが伝わらなくて聞き直しが発生するなど、レジ待ち時間が増える原因ともなっている。セミセルフレジを採用するのであれば、決済端末側でキャッシュレス決済も含めた対応をできるようにすべきである。

ECのニーズは言わずもがなだが、独自の商品を持たない小売業はAmazon、楽天といったプラットフォーム内で価格以外に差別化要素を持てないので、収益を上げることは難しい。必然的に自社EC注力ということになるが、情報があふれる現代に独自商品のない自社ECへの集客は容易ではない。

また、店頭在庫を利用するネットスーパー型は...