急ピッチで再開発が進む渋谷の街はどう変わるのか。「住民の行動と企業のアイデアを支援していく」と話す長谷部 健 渋谷区長に、将来のビジョンと取り組みについて聞く。

渋谷区長 長谷部 健(はせべ・けん)氏

1972年渋谷区神宮前に生まれる。専修大学商学部卒業後、博報堂入社。営業職を経て退職後、NPO法人green birdを設立しゴミ問題に取り組む。2003年渋谷区議に初当選。3期12年を経て、2015年から現職。

多様な文化を受け入れる土壌こそが渋谷の魅力

「渋谷の魅力は多様性。和洋、新旧さまざまな文化が混じり合って今の姿があります」─渋谷区で生まれ育った長谷部 健区長は話す。「竹の子族」「ロカビリー族」や「渋カジ」「コギャル」などはその代表例。現在に至るまで、渋谷の街の活力やその変化を自ら体感してきたという。

渋谷駅周辺だけでなく、渋谷「区」に視点を広げればさらに多様性は増す。国内有数のファッションストリートである表参道はその名の通り、明治神宮の参道として整備された。その付近に「ワシントンハイツ」と呼ばれた米軍将校の家屋が建設され、1964年の東京五輪では選手村が置かれた。当時から、「和」の文化と「洋」の文化が混じり合っていたことになる。

一方、今では住みたい街の上位にランクインする恵比寿には、もともとビール工場があり、長谷部区長が高校生くらいまでのころは商業施設や飲食店は少ない街だったという。ビール工場跡地が再開発によって、オフィスビルや外資系ホテル、住宅、百貨店を抱える複合施設「恵比寿ガーデンプレイス」として生まれ変わったのをきっかけに、昼間人口が増加。当時の賃料が安かったころに、個性のある飲食店が続々と開店した。

オープンな「区民性」も渋谷の魅力だ。江戸時代は郊外だった渋谷の街の歴史は浅く、奈良・京都や鎌倉のように代々続くような家は少ない。30〜40代の働き盛りの世代が都外から転入してくるケースも多く、「一度は渋谷区に住んでみたい」と憧れの気持ちから選ばれている。長谷部区長が推進した区内の同性カップルへの「パートナーシップ証明書」制度のような、先進的な取り組みを受け入れる土壌がある。

「渋谷区は家賃が比較的高いエリアでもあることから、“仕方なく”住んでいる人はほとんどいません。ほとんどの住民は何らかの魅力を区に感じているため、接点さえうまくつくることができれば、新旧の住民が混じり合うことで新たな価値が生まれていくと考えています」

新しい文化、多様な文化を受け入れ、取り組む環境が渋谷にはある。IT分野などのスタートアップ企業が多いことからもわかるように、「新商品や新サービスの開発など、新しいものを模索したり創造したりすることに適している」という。

年越しのカウントダウンイベント。駅周辺を車両通行止めにし、複数の場所でイベントを開いた。

2017年8月に初開催された「渋谷盆踊り大会」。30度を超える暑さのなか、3万4000人が来場した。

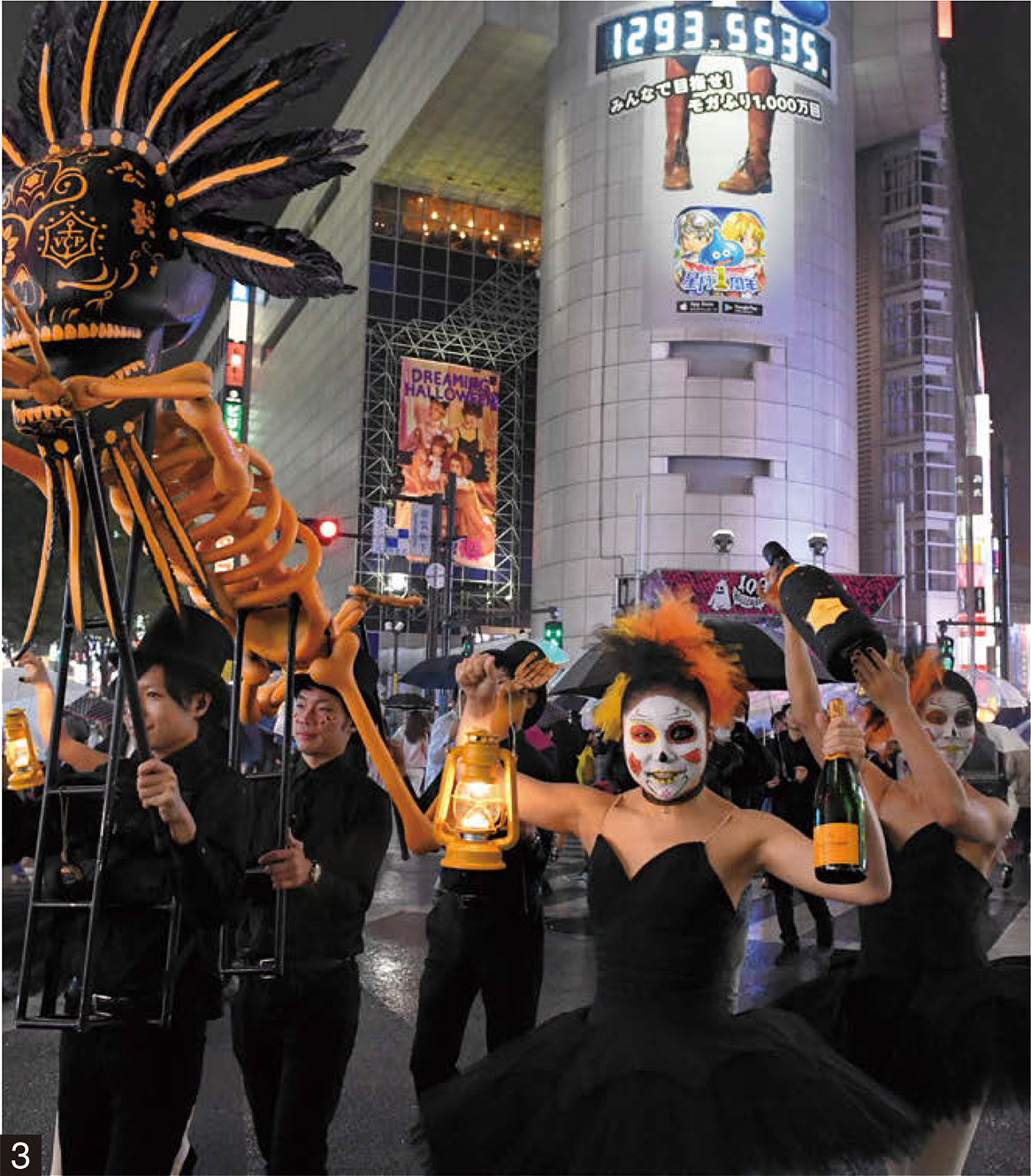

仮装した若者が繰り出す恒例の「ハロウィン」。近年は地元商店会と協力して、ゴミの放置などの問題解決に知恵を絞る。

写真提供:渋谷区・朝日新聞社

民間企業との協働で渋谷発のアイデアを世界へ

多様性から何かが生まれていくという土地柄は、今後の渋谷を語るうえでも欠かせない …