小売りとメーカーのコンビネーションはすでに成熟しているが、社会の変化にともない、さらに進化を遂げようとしている。花王出身でアビームコンサルティングでディレクターを務める本間充氏が展望を語る。

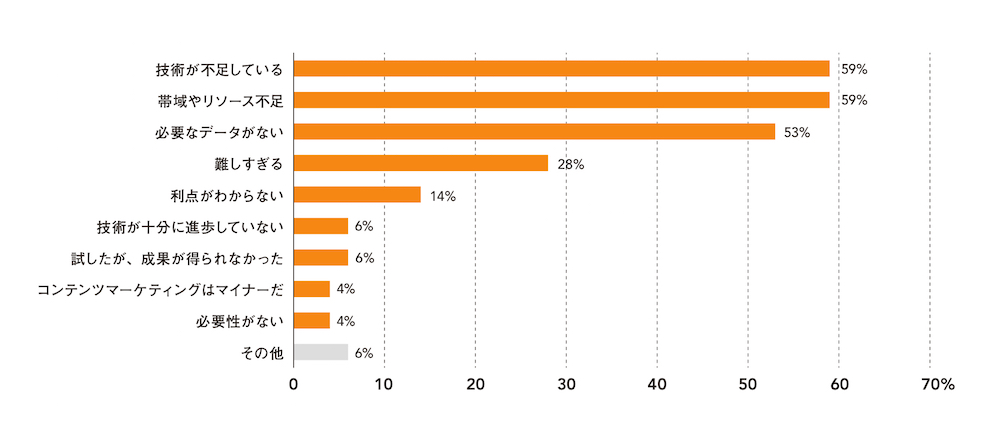

米国マーケターがパーソナライズコンテンツを用いない理由

米国のマーケターが調査に対し回答した、「パーソナライズ・コンテンツ」を用いない理由。主に技術面に難があるようだ。データなどのリソース不足も目立つ。

出典:Demand Metric, Seismic, and eMarketer (2016年2月)

─販促予算の策定について、本間さんはどのようにお考えですか。

いま採用している販促施策それぞれが、どれくらい売り上げに寄与しているのか。その分析に力を入れることをそろそろ考えはじめてもいいのではないかと考えています。

大枠の、投資金額対売上高だけを見るのではなく、各項目にかける投資ウエイトを変え、施策パターンをいくつか用意してみるのはどうでしょうか。

例えば、売り場面積あたりにかかる費用、ディスプレーなどにかかるセールスプロモーション費用、店頭販売員(マネキン)の費用─など、何に投資すると、そのカテゴリーの売上増に効果を発揮するのかを検討する、ということです。

従来、予算の策定では、「次年度は、売上高目標を今年度比で5%高めます。そのため販促予算も5%増やします」という考えかたが見られました。

これは、当年度行った施策すべてが効果を発揮したことを前提にしています。市場がずっと右肩上がりなのであれば、それでもいいのかもしれません。でなければ、販促予算の内訳で、各項目のメリットを分析して、いかに最大売り上げをつくるか、という考え方にシフトすべきではないかと、私は考えています。

─むしろもっと細かく要因を探ることもできるのではないでしょうか。

細かくしすぎるのもまた、本質を見えづらくしてしまうのです。仮説はシンプルなものが望ましいと思います。特にプロモーションでは売上分析の変数が複雑化しすぎているキライがあります。

例えば、棚前の消費者の滞在時間、これにどれだけの意味があるのかということです。商品棚の存在が、ブランディングなどにも寄与する、という主張も理解はできますが。もっとやんちゃな分析、結局のところ売り上げに一番結びつくのは何か、という議論も必要ではないでしょうか。

実際、大きく寄与するのは棚面積であったりもします。それではと、トップボードをつけると棚を広く獲得できることがあります。しかし、「ボードがあるから売れているのか」「棚が広いから売れているのか」という点があまり見極められていないようにも思うのです。なんとなく暗黙知として、棚を取るためにボードを作成している、というのが続いているようにも感じます。

メーカーは、エンド陳列(陳列棚の端)も、競うように商品を置こうとしますが、その効果もやはりきちんと見たほうがいいと思います。私の感覚ですと、賢い消費者は定番棚を見ます。

浮動層はエンド棚を見る。ここも、なんとなく「エンド棚がいいことになっているから」というふうに捉えられているとしたら、それは、望ましくないように感じます。

─エリア別に販促予算のウエイトを変えるということも可能なのでしょうか。

はい。暮らしかたの多様性は増すばかりですので、地域特性やエリアに合わせた品揃え、プロモーションについても ...