スマートフォンやタブレットPCを誰もが使うようになったいま、それに合わせてチラシのデジタル化が著しい。ただ、紙による「アナログチラシ」の告知・訴求力が衰えたわけではなく、十分に役割を全うしているチラシも数多く存在している。では、デジタル時代において機能する「アナログチラシ」とはどのようなもので、どう制作したらよいのか、販促コンサルタントの渋谷雄大氏に聞いた。

変化するチラシの役割

ウェブサイトやブログ、ソーシャル・メディアや動画などのインターネットが充実してきたことで、アナログチラシの役割も大きく変わってきました。

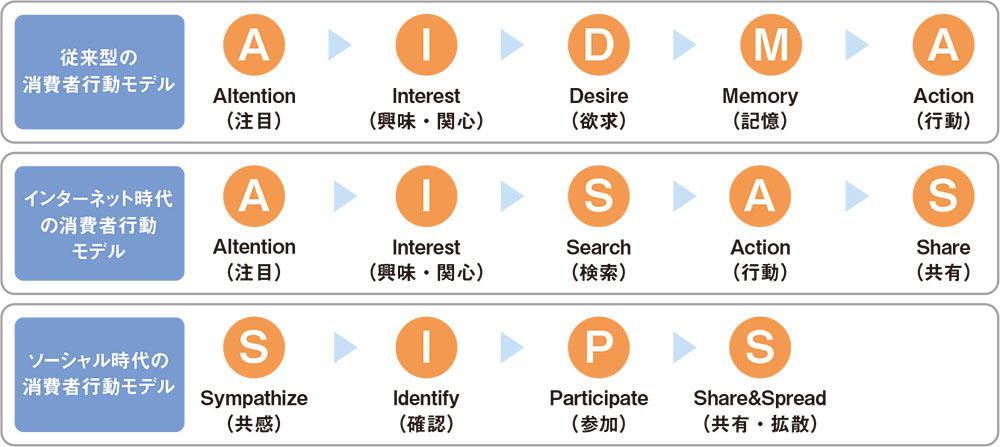

例えば、代表的な消費者モデルであるAIDMA理論。これはインターネット登場前、マスマーケティング主流の時代に対応した消費者行動モデルと言われています。インターネットの登場により、検索や共有などのステップを組み込んだAISAS理論が新たに提唱されました。そして、現在ではソーシャル時代に合わせたSIPS理論※も登場しています。

しかし、チラシを中心としたアナログ販促に関しては、いまだに旧態依然のセールス型チラシが主流なのです。この消費者行動の変化にチラシを反映させていかなければ反応率が低下するのは当然。チラシというツールそのものが悪いのではなく、時代に合った変化への対応が間に合っていないことが大きな問題なのです。その前にまずは、インターネットとチラシの役割の違いを明確にする必要があります。

インターネットの特性は“検索”。人は検索して目的の情報を探します。ですから、もともと商品やサービスを探している相手が対象です。一方、チラシは買う気のない相手が対象であり、そうした相手に興味関心を持たせるツール。インターネットはすでにニーズが顕在化している顕在顧客をターゲットとし、チラシはまだ顕在化していない潜在顧客がターゲットだということです。そもそも狙うべき相手が全く異なるということを理解しておきましょう。

そして、興味のない人に興味を持たせるには、まず相手の目を惹きつけなければなりません。これはチラシの得意分野です。情報は絞り込まれていたほうが目を引きやすいのです。逆に、検討媒体としてのインターネットには“豊富な情報”が載っており、検討する人にとって使い勝手が良いため、インターネットの得意分野となります。インターネットに掲載できるスペースは無限大ですので豊富な情報提供が可能です。

インターネットが無い時代には、Attention(注目)からAction(行動)まですべてのステップをチラシなどのアナログツールが担っていました。しかし現在は、アナログチラシで突破口をつくりだし、興味を持った相手に対してインターネットなどで購買まで持っていくような、媒体の特性をつないで顧客化するリレー型販売促進が必要なのです。

セールス型から寄り添い型チラシへ

では、潜在顧客はどのようなチラシに対して興味関心を持つのでしょうか。チラシは“セールス型”と“寄り添い型”に分かれます。セールス型チラシは、主に商品の売り込みがメインで、寄り添い型チラシは顧客が今まで気付いていない“新たな“価値観やライフスタイルを提案していくタイプです。

マスマーケティング時代から個の時代へ転換したことで、従来のセールス型チラシでは顧客の興味を惹きつけることが難しくなりました。多様性を持った消費者は …