今春から、新たな機能性表示制度が始まる。機能性とは、食品の成分による体への効果のことで、「脂肪の吸収を抑える」「骨を丈夫にする」といった表現が代表例。消費者の健康志向が高まり続ける中、新制度には、食品プロモーションの側面からも、トクホ(特定保健用食品)、栄養機能食品に次ぐ“第三の波”として期待がかかる。

パッケージに機能表示 事業者責任で

食品表示制度の改正に伴い、新たな機能性表示制度がこの春にも導入される見込みだ。トクホや栄養機能食品とはどのような点が異なるのだろうか。

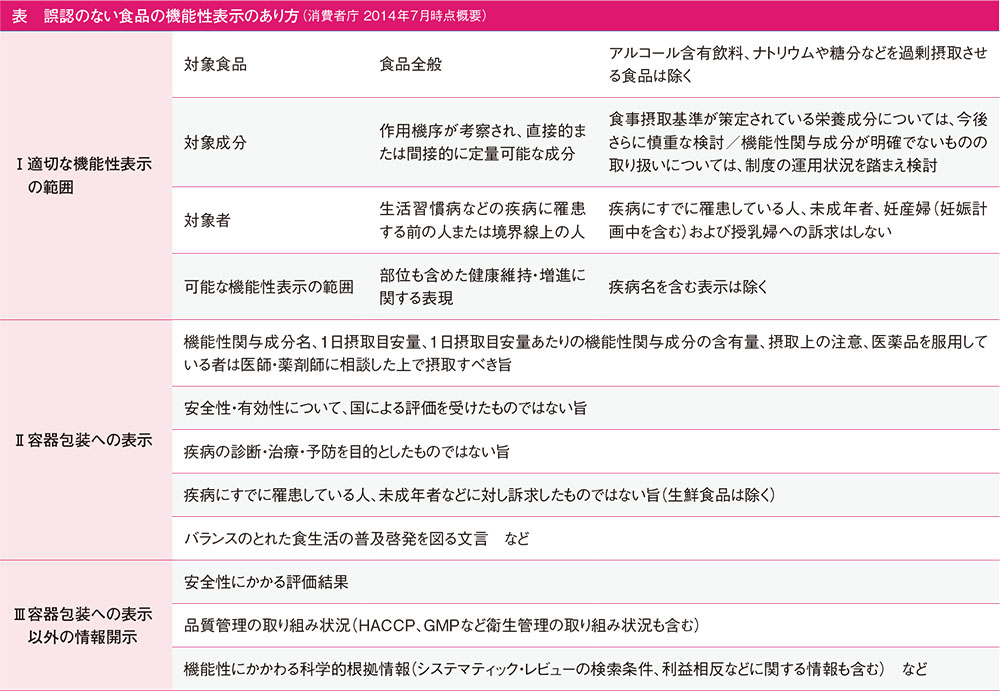

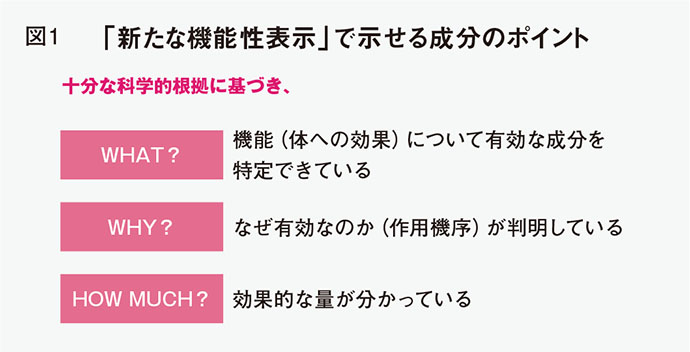

一つ目は、表示するための時間や費用がトクホに比べて低く抑えられること。事前審査を必要とせず、今後発表される消費者庁の食品表示規準やガイドラインなどに沿えば、事業者の責任で機能性表示ができる(表)。ポイントは、十分な科学的根拠に基づき、「機能(体への効果)について有効な成分を特定できている」「なぜ有効なのか(作用機序)が判明している」「効果的な量が分かっている」の3点(図1)。詳細についてはガイドラインで示される予定だ。

二つ目は、栄養機能食品に比べて、対象となる食品や表示できる範囲が広い点。栄養機能食品はビタミン12種、ミネラル5種限定で加工食品のみだったが(今春から、ビタミンK、カリウム、n-3系脂肪酸も加わる)、新たな機能性表示ではそのほかの成分も含まれる。さらに野菜や魚といった生鮮食品でも表記できる。

ただし、新制度により機能性を表示できるのは容器・包装のみで、小売店頭POPといったプロモーションツールや、飲食店のメニューなど対象外となる。パッケージに入っていても「ファストフード店などのように、その場で飲食できるものは対象外」(消費者庁)。また、病名を記すことはできず、病気にかかっている人や未成年、妊婦・産婦・授乳婦向けのアピールもできないという制限がある。疲れやだるさ、ストレスといった不調感も不可。「どれくらい緩和したのかを客観的に証明するのがとても難しい」(国立健康・栄養研究所情報センターの千葉剛氏)からだ。

トクホよりもハードル低く

トクホでは、臨床試験(ヒト介入試験)の実施が求められるが …