O2Oが注目されて久しく、すでに取り組んでいる企業も多いだろう。しかし、「思ったほど利用者が増えない」「実際の購買に至るコンバージョンは数えられるほどしかない」といった声もよく聞かれる。その原因は、自社が今、優先すべきO2O手法を選択できていないためかもしれない。企業のオムニチャネル活用動向に詳しい野村総合研究所 上級研究員の中村博之氏が、現在利用可能な手法と、それぞれの特徴を紹介する。

オムニチャネル戦略の一環としてのO2Oへ

O2Oの成果が出ない場合、その原因は何か。手法の進化が足りない?iPhoneがNFCを搭載しないのが悪い?「iBeacon」が普及すれば今度こそ?......いや、個別のO2O手法はすでに十分進化している。

そもそも、O2O手法は「リアルとバーチャルの融合」が叫ばれた十数年前からの進化の延長線上にある。フィーチャーフォン全盛期の日本は、モバイルクーポンやモバイル決済などで世界の最先端を走った。スマートフォンの普及が先進国で最も遅れた日本は、スマートフォンを前提としたO2O手法では少々出遅れたかもしれない。しかし、米国で来店共通ポイントサービス「shopkick」が流行すれば、日本でもほどなくして「スマポ」が現れた。同様に、海外で成功したO2Oサービスは、大部分が日本でも利用可能な状況にある。

つまり、道具はすでにそろっており、問題はそこにはない。問題があるとすれば、O2Oという戦術に魅せられて局地戦に陥り、全体の戦略を見落としている場合である。

そこで必要となる全体の戦略こそが、「オムニチャネル戦略」だ。オムニチャネル、すなわち「あらゆるチャネル」を連携させて顧客にアプローチすることと、オンラインチャネルからオフラインチャネルへの誘導を意味するO2Oの違いは、一見すると分かりづらい。だが、米国ではMacy's(メーシーズ)のCEOが、日本ではセブン&アイ・ホールディングスの鈴木会長がオムニチャネル戦略を標榜していることからもうかがえるように、企業が持つすべてのチャネルをシームレスに連携させた総力戦で、競争優位を確立するのがオムニチャネル戦略である。

2011年前後からオムニチャネル戦略を推進した米国の大手小売企業がまず取り組んだのは、自社のオンラインショップと店舗との「シームレス購買」であった。在庫の相互参照、オンラインから店舗への取り置き依頼や、逆に店舗からオンライン発注する仕組みなどを構築し、店舗を持たないオンライン専業事業者に対する競争優位を確保しようとした。

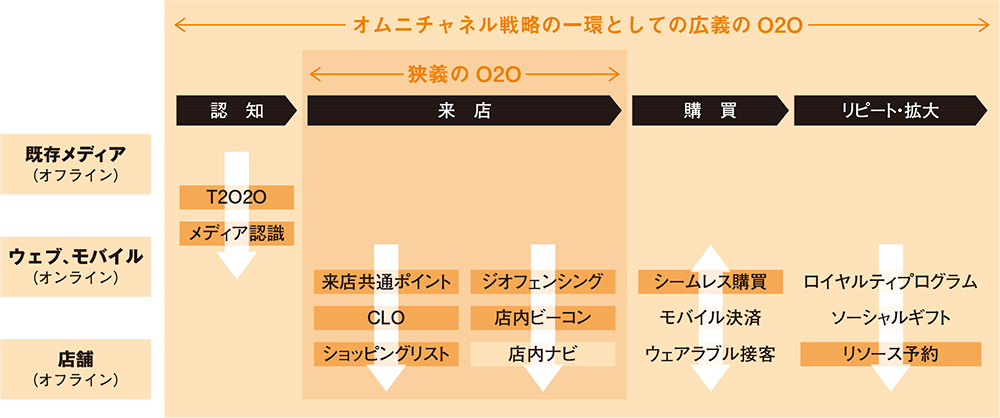

図に、O2Oのさまざまな手法を示した。「来店」段階の手法を「狭義のO2O」としたが、前述のシームレス購買のように「購買」段階以降で顧客を取り逃がさない状況が構築できていれば、次は「来店」段階に注力すればいい。米国の大手小売や、それに続いて13年にオムニチャネル戦略を大きく進展させた日本の先進企業はその状況に至っている。

しかし、そうでない場合は、オムニチャネル戦略の一環としてO2O施策を検討すべきである。

「顧客は何を求めて店舗に来るのか」で優先順位を付ける

まずは、「カスタマージャーニーマップ」*を描いて、顧客の来店や購買を阻んでいる障害のことを深く分析してみよう。オムニチャネルの説明でよく使われる、顧客が時系列であちこちのチャネルを行ったり来たりしている図のイメージである。さらに、それぞれのシーンでの顧客の体験の内容、心理状態、態度変化などを書き加えるとよい。