何と比べて得なのか比較対象を設けること

2013年6月に「消費増税時の価格転嫁を円滑にする特別措置法」が成立したことにより、17年3月末までは、税抜きの本体価格のみの表示も認められることとなった。これに対する業界団体や小売企業の方針はまちまちであり、14年4月の増税時における店頭での価格表示はさまざまな方法が混在することになると予想される。

増税時に多くの商品の価格が一斉に変化することも勘案すると、増税後しばらくの間は、消費者にとって特定の商品の価格が高いのか安いのかという価格判断が難しくなると予想される。価格プロモーションの実施に際しても、単に価格だけを呈示するのでは、割安感の訴求は難しいだろう。

こうした状況下での価格プロモーションでは、「価格判断の基準」を呈示することが重要になる。つまり、プロモーション価格だけを呈示しても、消費者にとってそれが割安なのかが伝わりにくいため、価格判断の基準を呈示することが必要になるということだ。それでは、消費者がお得感を実感しやすい価格プロモーションにはどのような方法があるだろうか。

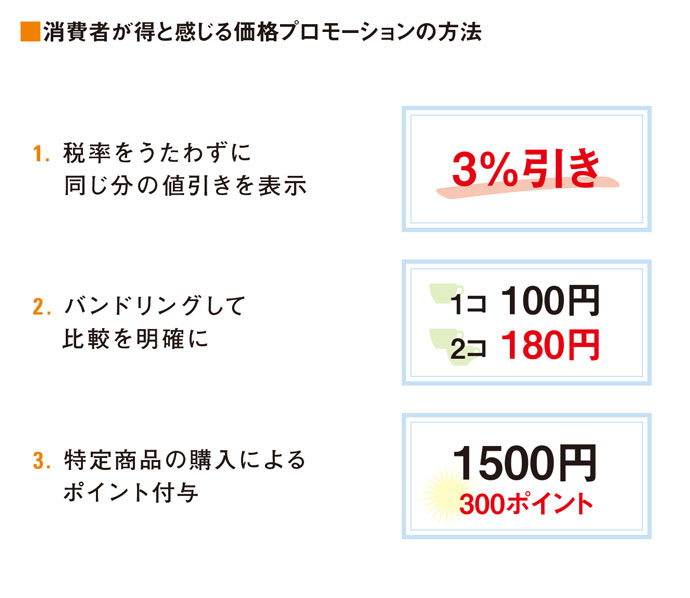

上記の特別措置法によって、「消費税還元セール」などの表現は禁止されることとなったが、8%値引き、3%値引きなどの表現は可能である。従って、増税時の価格訴求として、消費税分だけ安い、増税分だけ安いということは、やはり消費者にとってお得感が得られやすい方法だと考えられる。

バンドリングも有効な訴求方法になるだろう。「1個100円、2個だと180円」などと表示すれば、複数個購入することで1個だけ購入するより何円分、何%分得になるのかが明確で判断しやすい。また、エンドや平台のようなプロモーションスペースではなく、定番売り場での価格プロモーションも選択肢の一つになるだろう。定番売り場では、通常価格で販売されている競合商品の価格との比較によって、プロモーション対象商品の価格が割安か否かを判断することができるからだ。

ポイントプログラムを導入しており、単品に対してポイントの付与が可能な仕組みを持っている店舗では、ポイント・プロモーションを拡充することが考えられる。「特定の商品を買うと○○ポイントがもらえる」といったプロモーションの場合、獲得できるポイント数によって買い手にとっての利得を明確に判断することができる。