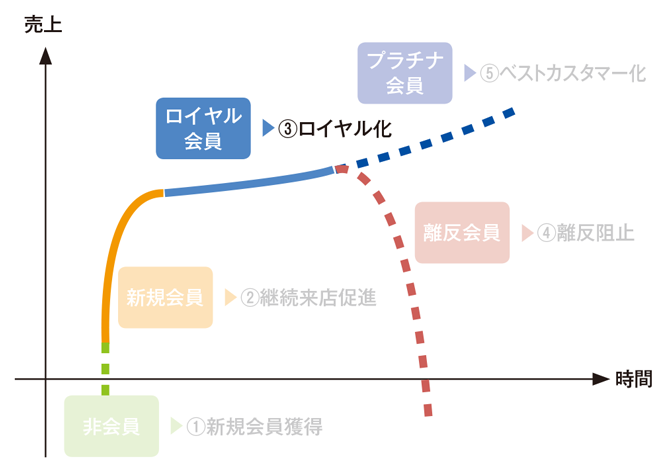

図1:顧客ライフサイクル

前回は顧客ライフサイクル(図1)の五つのステージの「新規会員獲得」「継続来店促進」について紹介した。今回は獲得した会員の「ロイヤル化」を取り上げ、会員の購買履歴からの会員セグメンテーションとそれぞれのセグメントへの売上拡大を目指した取り組みについて述べる。

※前回、前々回の内容は、それぞれ8月号、7月号の電子ブックでもご覧になれます。

会員ロイヤル化に不可欠なRegFM

「 新規会員獲得」施策で獲得した会員に「継続来店促進」を行って継続的に来店してもらい、会員の3カ月間の購買行動履歴を取得できれば、次の「ロイヤル化」ステージへの移行が可能になる。このステージでは、これまでできなかった、会員のし好に合わせた効率的で長期的なロイヤル化の施策が可能だ。具体的には、会員の過去の購買行動からRegularity(来店の定期性)、Frequency(来店頻度)、Monetary(1回の購買金額)の三つ(RegFM)で会員をセグメントし、それぞれのセグメントに合ったプロモーションを行うことだ。プロモーションは、店頭のレシートや別置きのプリンターによる清算時、さらに来店前にウェブサイトへアクセスする機会を活用する。もし、会員カードのIDとオンラインのIDを紐づけて管理できていれば、来店前のウェブアクセスと店内の清算時のコミュニケーションを統合して行うことも可能だ。

小売業のデータを見ると全体の12~15%の顧客が売り上げの55~70%を占める。このことからも会員のロイヤル化は小売業にとって重要な戦略的目標であるべきだが、すぐにできるものではなく長い時間が必要だ。小売業はこの「顧客のロイヤル化」を限られた予算で達成、それを長期的に継続して高いROIを達成しなくてはならない。そのために、すべての会員を対象にしたやみくもで均一的なアプローチではなく、会員の購買行動傾向を踏まえたRegFMセグメンテーションのアプローチが必要である。具体的には三つの軸で購買行動を統計的にスコアリングしプロフィールの近い会員をグループ化。それぞれ取り組み内容を変えることで、投資対効果を高めるのである。

セグメントは4~7個程度に分類される場合が多い。そもそもセグメントする目的は、セグメントの特性に沿って戦略やアクションを設定し、ロイヤル化を進めることである。セグメントの数が少なすぎると効果的な戦略設定がしにくくなり、セグメントの数が多すぎるとオペレーション負担が増え、運用コストが増えてしまう。

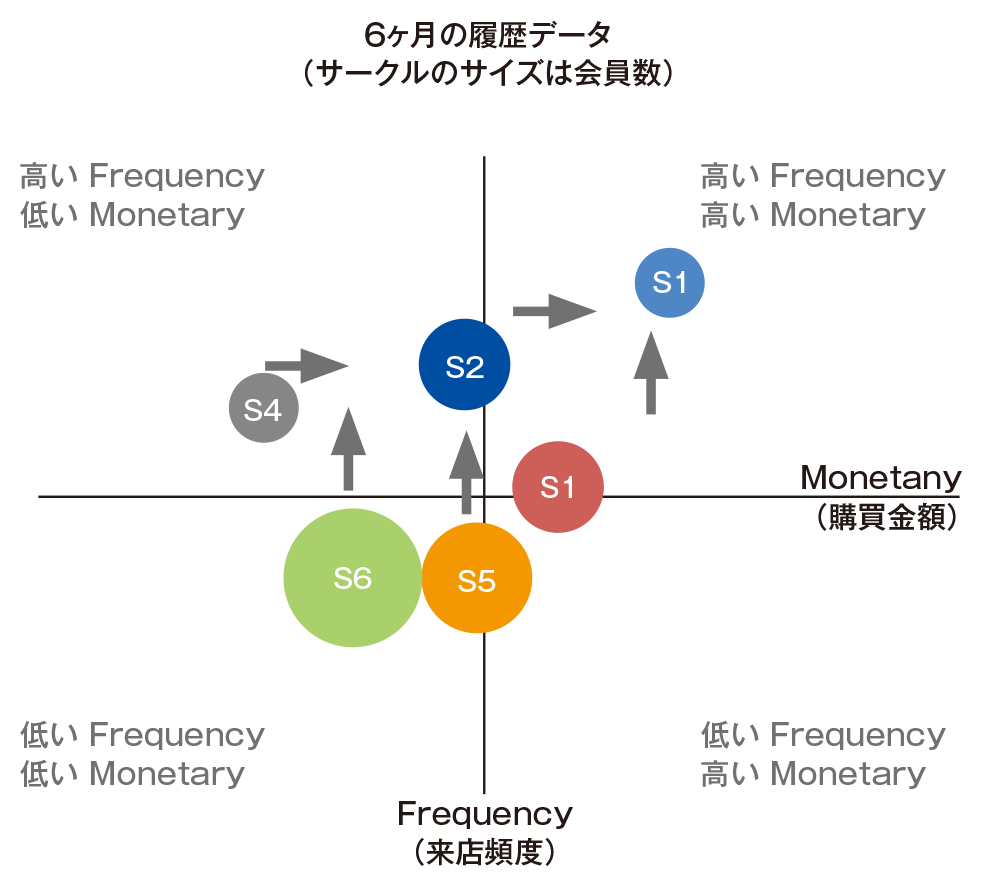

図2はRegFMを使いカード会員を六つのセグメントに分類。それをFrequencyとMonetaryの2軸の平均値で四つのエリアに分けた表にプロットした例である。左上は「低額/高頻度顧客」、右上は「高額/高頻度顧客」、左下は「低額/低頻度顧客」、右下は「高額/低頻度顧客」と位置づけることができる。そして、それぞれのセグメントがどの位置にあるかによって、会員の購買行動の傾向が把握できる。円の大きさはセグメントに入る会員数の規模(人数)を示しており、全体の戦略を組み立てる上で優先順位を付ける際に役立つ。

各セグメントの現状の特性を把握することにより、取るべきアクションが明らかになる。矢印は各セグメントの購買行動変化の方向性を示している。目指す方向はすべて右上(高いFrequencyと高いMonetary)だが、取るべきステップはそれぞれのセグメントで違ってくる。これまでの経験から購買金額を上げるよりも来店頻度を上げる方が、一般的に難易度が低いことが分かっている。まず来店頻度を上げ、次に購買金額を上げて右上のエリアを目指すのである。

この考え方を当てはめると、セグメント5と6は来店頻度を上げることを優先する。一方でセグメント2と4は、既に平均よりも高い来店頻度を達成しているので、購買金額を上げることをゴールに設定する。

図2:RegFMセグメンテーション

ロイヤル化アクションに必要な五つの要素

実際のコミュニケーションの方法は、対象会員がレジ清算をする時に次回来店時に有効な特定のカテゴリーを対象としたクーポンを通して行う。オンラインIDが紐づいていれば、オンラインでクーポン利用のリマインドすることも効果的だ。そして各セグメントの購買行動を変化させ、高いROIを達成するには、五つの要素を使い適切なアクションプランを組み立てる必要がある。

一つ目の要素は「クーポンのカテゴリー設定」である。すべての商品が対象のお買物券では、通常の購買で使われる可能性が高く、購買行動の変化を起こしにくい。一方、特定カテゴリーの購買で使えるクーポンであれば、追加購買を促すことにつながる。設定するカテゴリーは、購入率が高く選択肢の多い青果・鮮魚・精肉・惣菜などが有効である。これらのカテゴリーに比べ加工食品などの購入率が低いカテゴリーを対象とした場合、クーポンの利用率が低くなってしまうリスクがあり、追加購買にはつながりにくい。

二つ目の要素は「クーポン利用条件として設定する購買金額」である。同じセグメントの会員でも1回当たりの平均購買金額には開きがある。そこで、平均購買金額で会員を幾つかのグループに分類し、カテゴリークーポンの利用条件をそれぞれのグループの平均購買金額相当かそれより少し上に設定する。こうすることでクーポンを利用した対象カテゴリーの購買が1回当たりの購買金額の拡大に必ず結び付くことになる。

三つ目の要素は「クーポンの有効期限」である。カテゴリー設定と利用条件としての金額設定は購買金額の拡大に貢献する。一方で来店頻度の拡大に貢献するのはクーポンの有効期限だ。図2の例で言うと、セグメント5と6に当たる会員には、来店頻度を上げる効果が高い。ただ、有効期限が短すぎると利用率が下がり、長すぎると購買行動の変化を促す効果がなくなる。利用条件としては、セグメントした会員の平均来店頻度を勘案して、会員にとってハードルが高すぎない程度で設定することが必要だ。企業それぞれで違いはあるが、おおむね2週間程度の有効期限の設定が多く見受けられる。

四つ目の要素は「クーポンを渡す頻度の設定」である。来店時ごと・毎週・毎月など、選択肢はさまざまだ。どの頻度を選択するかは、やはり会員の来店頻度を把握した上で設定する必要がある。来店頻度の高い会員には、来店ごとのクーポンでは来店頻度を増やす購買行動の変化を起こせない。来店頻度の高い会員には、毎週か隔週で渡す設定が適切である。逆に来店頻度の低い会員には、隔週ぐらいの設定が適当である。

五つ目の要素は「実施期間」である。会員の購買行動はそう簡単に変えられるものではない。購買行動の変化を促し定着させるには最低でも3~6カ月の実施期間が必要だ。実施期間中はクーポンのカテゴリー設定もバリエーションを持たせ、飽きさせず、楽しめる設計にしなくてはならない。

これらの五つの要素をセグメントごとに効果的に組み合わせて実施することで、高い効果が得られる。クーポンの割引費用や運用コストから獲得できる粗利は、ばらつきはあるが少なくともこれまでの1.5倍以上が可能だ。さらに経験を積むことでこのROIは継続して向上する。会員のロイヤル化は単発ではなく長い取り組みであり、経験を積めば積むほど効果が上がる。

次回は顧客ライフサイクルの「ベストカスタマー化」と「離反阻止」の具体的な内容について話を深めたいと思う。

|

若林 学(わかばやし・がく)氏カタリナ マーケティング ジャパン代表取締役社長。外資系コンサルティング企業を経て、戦略コンサルティング・ファーム、カート・サーモン・アソシエイツ(KSA)アトランタ事務所に入社。KSA日本事務所を開設し代表ディレクターに就任。2006年カタリナ マーケティング ジャパン入社と同時に現職。 |

|

小川拓也(おがわ・たくや)氏プロダクトマネジメント バイスプレジデント。1993年エール大学MBA卒。消費財・小売業界に特化した経営コンサルティング・ファームを経て、2007年4月、カタリナに入社。 |

- 顧客会員化のための五つのステージ/新規会員獲得・継続来店促進 編