★宣伝会議の人気5講座(危機管理広報講座、ニュースリリース作成講座、校正・校閲力養成講座、広報担当者のための法務・倫理講座、企業のためのブランドガバナンス講座)が通常定価324,500円(税込)のところ、69%OFFの99,990円(税込)でご受講いただけるお得なパックです。

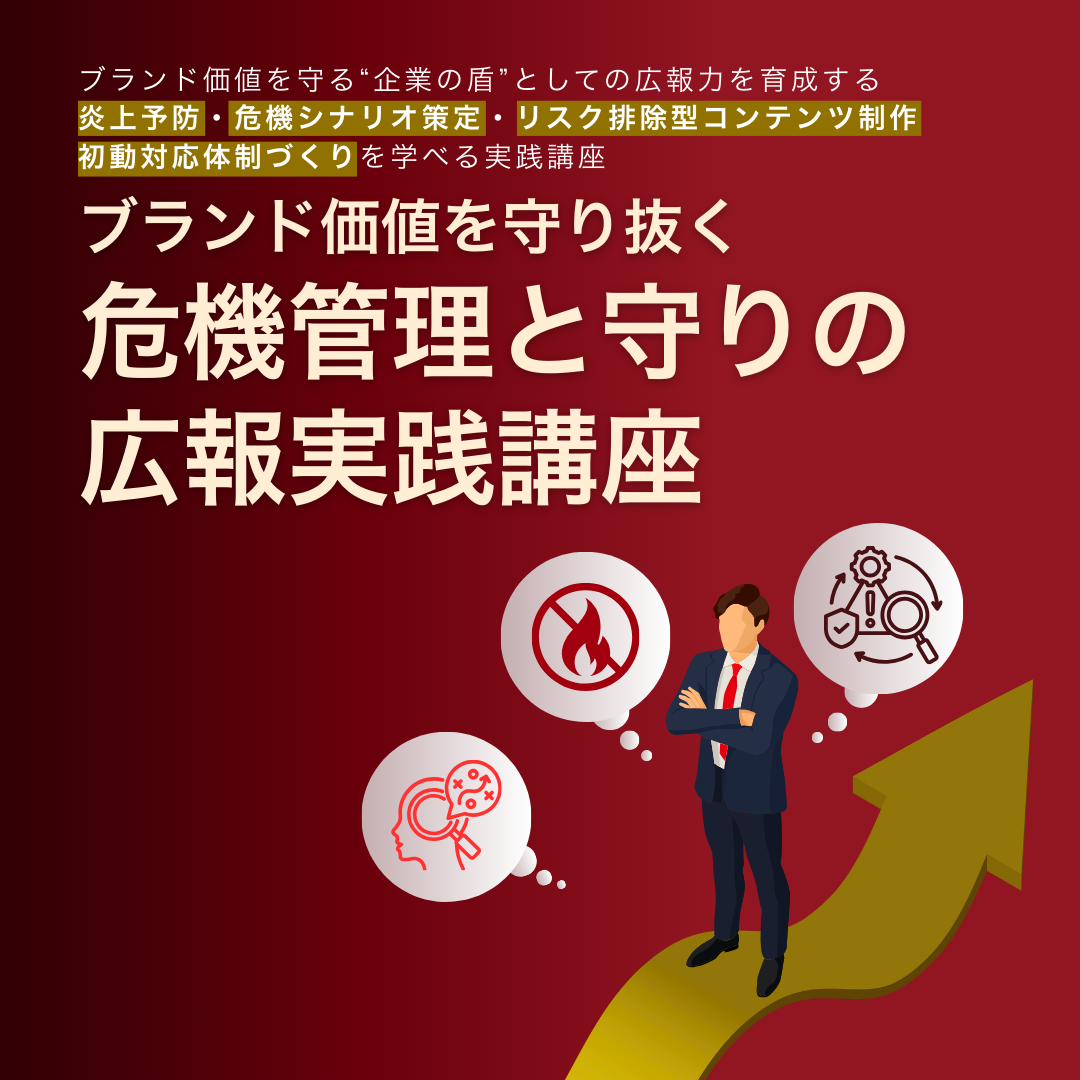

広報の真価は“守り”にあり。炎上からブランドを守る力を

情報が一瞬で広がる時代、広報に求められるのは「攻め」だけではありません。

この講座では、炎上や誤情報への予兆把握、リスク排除の視点を持ったコンテンツ制作、そして危機発生時の初動対応までを体系的に学びます。

講師は、現場で危機管理広報を担う第一線の実務家。豊富な経験に基づいた実践的な知見が、あなたの「守りの広報力」を確かなものにします。

広報が“企業の盾”となり、ブランド価値と信頼を守り抜くための実務力を、今こそ身につけませんか?

この講座で得られるもの

危機管理広報を体系的に学んだことがない

炎上・誤情報への備えを強化したい

広報部門の信頼を社内外で高めたい

企業価値を守る広報の役割を再確認したい

受講対象

- 広報・PR担当者、経営企画担当者

- ブランドマネジメントやコーポレートコミュニケーションの責任者

- 法務・倫理、コンプライアンス部門と関わる方

- リスク管理・クライシスコミュニケーション対応者

このような方に最適な講座です。

scene #1 | 危機管理広報を体系的に学んだことがない |

scene #2 | 炎上・誤情報への備えを強化したい |

scene #3 | 広報部門の信頼を社内外で高めたい |

scene #4 | 企業価値を守る広報の役割を再確認したい |

scene #5 | 上場・BtoC企業の広報担当者 |

scene #6 | 広報の判断がブランド評価に直結する方 |

講座で学ぶこと

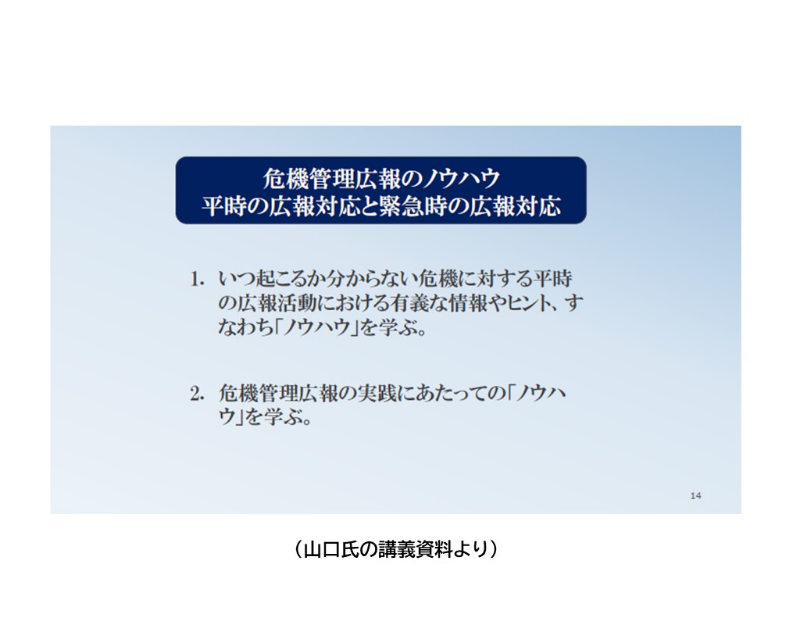

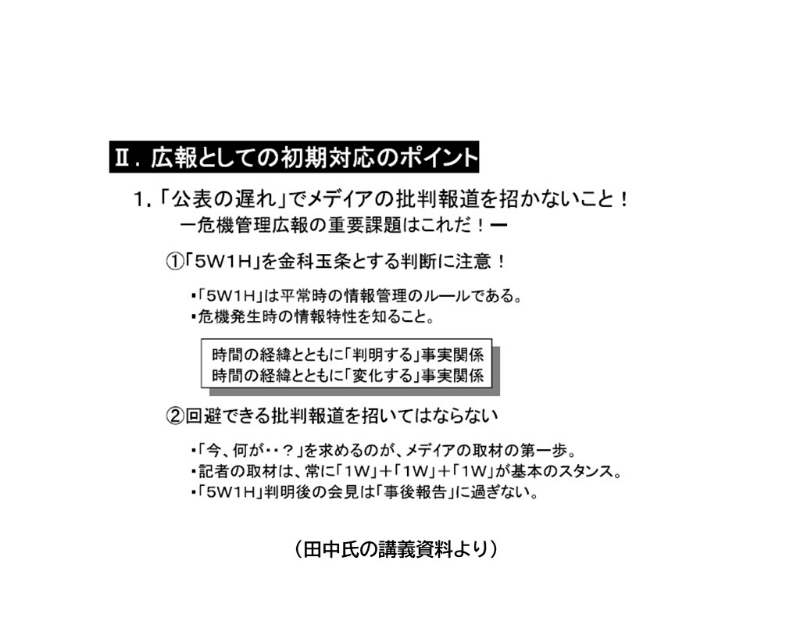

01 危機対応の基本フレームワーク

リスクを知り、備え、迅速に動く。企業の信用を守るための実践的広報ノウハウ。

- リスクマネジメント~危機を予防する、平時からの広報活動~

- クライシスコミュニケーション~危機の影響を限りなく抑える、緊急時の広報~

- 失敗事例から学ぶ広報対応~思いがけない新しい危機 どのように現場は対応するか~

02 信頼性あるニュースリリース作成術

03 情報の精度を担保する校正・校閲力

04 広報担当者のための法務・倫理知識

肖像権・著作権から危機管理まで。現場ですぐ使える広報の正しい判断力

- 広報活動に潜む法的リスクを事前に察知する力

- 倫理的観点から発信内容をチェックできる判断力

- 社会的信用を損なわない広報倫理の基礎知識

05 ブランドガバナンスと組織体制構築

自社ブランドを棄損しないためのブランドアセット管理方法

- 商標権の管理 ~先行商標の調査から登録、交渉のイロハまで~

- ドメインの管理 ~広告表現における「縛り」を整理する~

- 企業におけるフローの構築 ~ブランド提供価値を起点に自社ブランドをマネジメントする~

講師紹介

危機管理広報講座

株式会社田中危機管理広報事務所

代表取締役社長

田中 正博氏

1962年、早稲田大学文学部卒。同年、電通パブリック・リレーションズ社に入社。常務取締役、専務取締役、顧問を経て、01年、田中危機管理・広報事務所を設立。緊急記者会見、クレーム対応、欠陥商品問題、訴訟問題、企業不祥事など2,500件を超える組織の危機発生時の危機管理コンサルティングに従事。 企業や自治体のほか、自治大学校、国土交通大学校、警察大学校、航空自衛隊幹部学校の講師として、「管理職の危機管理必須知識」、「不祥事発生時のマスメデイア対応」、「模擬記者会見トレーニング」、「住民説明会トレーニング」「クレーム対応」などのテーマで、実践的な研修や講演に従事している。 主な著書に、「実践・危機管理広報」(時事通信出版局)、「自治体不祥事における危機管理広報」(第一法規)、「企業を危機から守るクライシス・コミュニケーション」(共著、東京商工会議所)がある。

株式会社ループス・コミュニケーションズ

副社長

福田 浩至氏

1984年慶応義塾大学工学部卒業。同年株式会社日立製作所入社。システム開発研究所にて文書画像処理、LSI(ゲートアレイ)の論理設計、ワークステーションのユーザインタフェース研究などに従事。93年同社を退社。以降、システム開発ベンチャー企業2社の開発責任者を歴任。05年7月に株式会社ループス・コミュニケーションズ創業取締役副社長に就任。 以降、ソーシャルネットワークサービスの開発、ソーシャルメディアの企業導入コンサルテーションに従事。多数の企業にて、ソーシャルメディアの効果的かつ安全な運営を支援。特に、企業のソーシャルメディア活用におけるルール「ソーシャルメディア・ポリシー」策定が専門。社員向けのソーシャルメディア・リスク啓蒙研修の講演実績も豊富。著書に『企業のためのソーシャルメディア安全運用とリスクマネジメント』(翔泳社)、『広報入門プロが教える基本と実務』(宣伝会議)がある。

アズソリューションズ

取締役社長

佐々木 政幸 氏

広報在任中、本社、関西でのマスメディア対応を行い、主にM &A、リスクマネジメント、企業防衛に費やす。不良品、苦情の類 から殺人事件、社員の不祥事、利益供与案件等々ほとんどの リスク、クライシスマネジメント全般の対応を担ってきた。 現在 は、広報担当者の育成はもちろん各業界のリスクマネジメント コンサルティングをはじめ講演活動も行っており、クライシスシ ミュレーショントレーニング、危機管理セミナーの実施は250社 にのぼる。著書に「会社なんて一発で吹っ飛ぶ!」(KKロングセ ラーズ刊)、「バッシングされる会社にはワケがある」(洋泉社 刊)がある。

ニュースリリース作成講座

井上戦略PRコンサルティング事務所 代表

PR戦略プランナー マーケティングコンサルタント

井上 岳久氏

横濱カレーミュージアムの立ち上げから携わりテーマパークNo1(坪あたり入館者数)の座に導く。 その後、井上戦略PRコンサルティング事務所を開業し代表として活動。宣伝会議の発行する広報専門誌『広報会議』では人気コーナー「プレスリリース道場」で20年近く連載。著書は『最強のビジネス文書 ニュースリリースの書き方・使い方 (宣伝会議養成講座シリーズ)』、『実践!プレスリリース道場2021完全版(宣伝会議)』など多数。広報業界ではプレスリリース研究の第一人者として有名である。一方、プレスリリースのスキルを実務で活かし、カレーの専門家として、テレビ、新聞、雑誌など年間100以上の媒体に出演している。慶応義塾大学卒、中小企業診断士。事業創造大学院大学客員教授、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。

校正・校閲力養成講座

有限会社共同制作社

代表取締役社長

木下 彰二氏

出版社や編集プロダクションの勤務を経て、1995年にフリー校正者として共同制作社に登録。 1998年に編集者として同社入社後、校正部を経て2012年より現職。 校正者・編集者・制作ディレクターのそれぞれの立場から、単行本をはじめ、 雑誌、PR誌、カタログ、チラシ、広告などに携わる。 現在、校正・校閲に関する執筆や解説をはじめ、セミナー・企業研修などの講師として 東京、名古屋、京都、大阪、福岡などで活動中。 校正ミスをリスクマネジメント、ヒューマンエラー、 ヒューマンファクターという観点から分析し、対策の提案をしている。

株式会社ダンク

編集・校閲グループ リーダー

加藤 健太郎氏

2007 年、株式会社ダンクに入社。入社時より、大手流通チラシの校正業務を担当。その後、大型カタログや金融商品等、様々な校正業務に携わる。品質管理チームにも所属し、社内外に向けて校正のノウハウを発信。現在は編集・校閲グループリーダーとして、編集・校正業務はもちろん、クライアント対応やスタッフ育成に注力すると同時に、デジタル校正も積極的に取り入れた、ミスの起きない仕組みづくりを模索中。「ミスなく。効率よく。」がモットー。一児の父。

広報担当者のための法務・倫理講座

西村あさひ法律事務所 弁護士

鈴木 悠介氏

2007年東京大学法学部卒、TBSテレビ入社。社会部などで報道記者として事件・事故取材にあたる中で「評論家で終わるのではなく、当事者と共に、問題の解決にあたりたい」との思いを強くし弁護士に。 現在は、西村あさひ法律事務所にて、企業不祥事対応や訴訟案件等に従事しながら、最近は、AI(人工知能)と法に関する業務分野についても取り組む。公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会正会員。主な著書に、「元報道記者の弁護士が提言 メディアの動きを先読みする広報になる!」(広報会議、2016年4月から連載中)、「危機管理広報の勘どころ-元報道記者の弁護士視点-」(会社法務 A2Z 115号、2016)、「会社とAI(人工知能)-会社法への示唆-」(共著、資料版 商事法務 399号、2017)、「『忖度』から考える企業不祥事~忖度の『効能』と『副作用』」(西村あさひのリーガル・アウトルック、2017)など多数。

企業のためのブランドガバナンス講座

骨董通り法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士

証券アナリスト (CMA)

神戸大学大学院 客員教授

岡本 健太郎 氏

弁護士、NY 州弁護士、証券アナリスト。ロイター通信社(日・英)などを経て、国内外のアート、エンタテインメント、デザイン法務に従事。神戸大学大学院客員教授、Japan Contents Blockchain Initiative 著作権流通部会 部会長、アカツキ社外監査役なども兼務。月刊『宣伝会議』に「著作権Q&A」を連載中。 近著に『エンタテインメント法実務』、『スタートアップの法律相談』(いずれも共著)など。趣味はリズムタップ、音楽鑑賞(70's Soul)と茶道(松尾流)。

株式会社トランスピリット

代表取締役 福岡女学院大学 非常勤講師

黒葛原 寛氏

ビジュアルコミュニケーションを専門領域とし、広告・宣伝、商品企画、マ-ケティング、 ブランディング等で実績と経験を積む。1995 年ソニー株式会社内で日本初のインターネット専門部署を立ち上げ、全世界ソニーグループウェブ6,000 サイトのガバナンスを統括。 日本主要企業に対し、インターネット活用啓蒙活動を続け、インターネット時代シフトを達成後コンサルティング会社起業。九州芸術工科大学 芸術工学部 画像設計学科(現 九州大学 芸術工学部)卒業、1979 年~2013 年 ソニー 宣伝制作部、映像ソフトセンター、ウェブサイトマネジメント部統括部長。

博報堂コンサルティング

パートナー

森門 教尊氏

国際基督教大学教養学部卒業。外資系コンサルティングファームを経て、博報堂に入社。博報堂ブランドコンサルティングの立ち上げに参画。成熟産業における事業変革モデル創造・中長期成長ビジョン戦略立案やブランド再生を支援。その後はデジタル戦略からウェブサイト構築までを一貫して扱う博報堂ネットプリズムに参画。現在はブランディングの視点から事業変革プログラム/プラットフォーム構築等に携わる。

カリキュラム

時間 | 講義内容 |

|---|---|

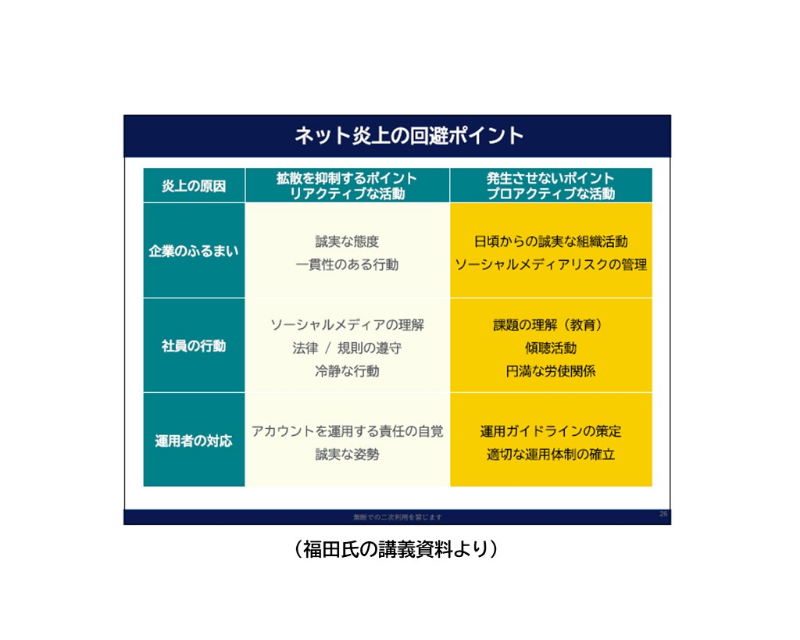

第1部 | 危機管理広報実務体験者から学ぶリスクマネジメント ・共感の時代 ・ネット炎上って知ってますか? ・企業とソーシャルメディア ・効果的に活用するための心がけ ・まとめ |

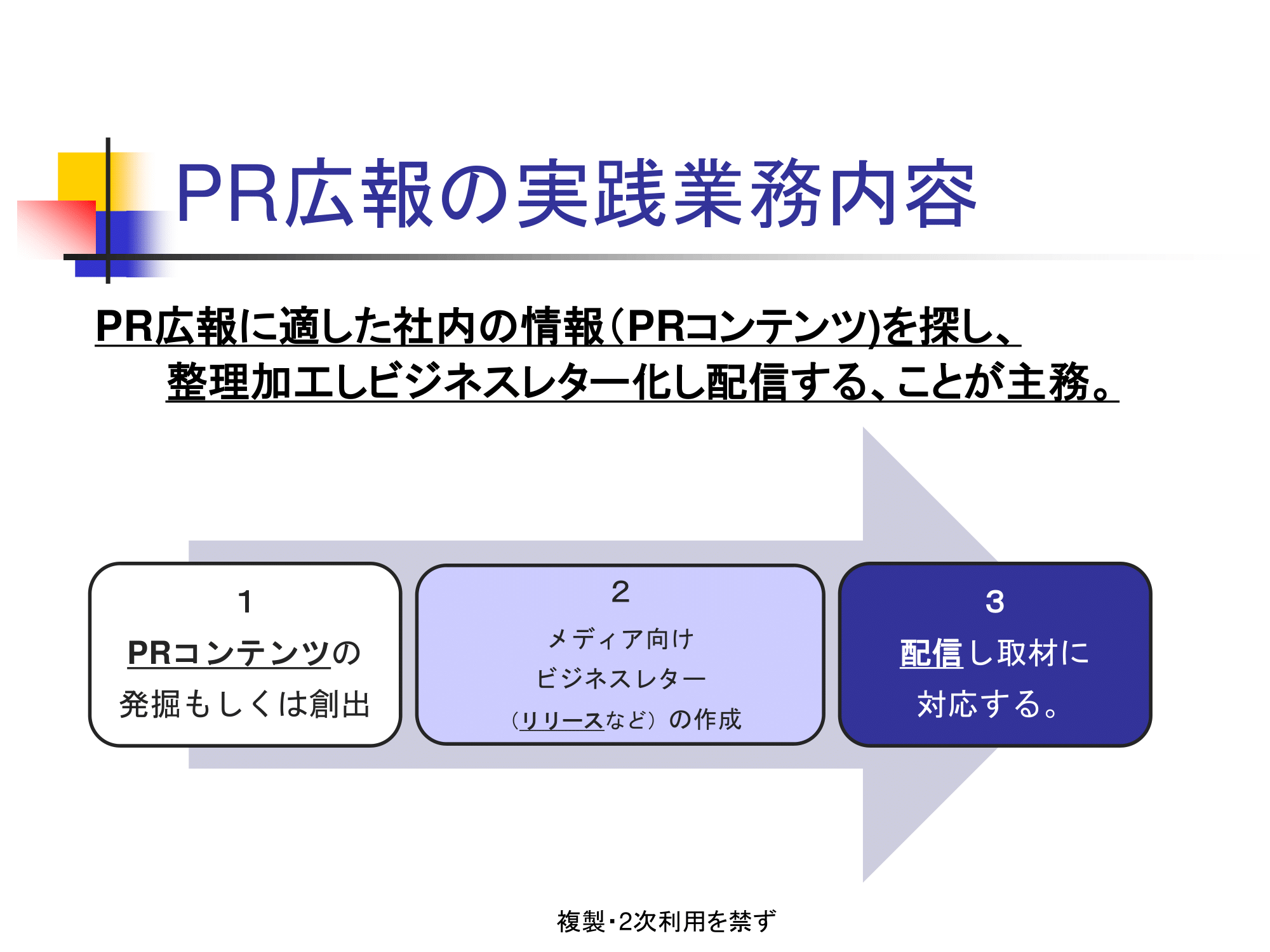

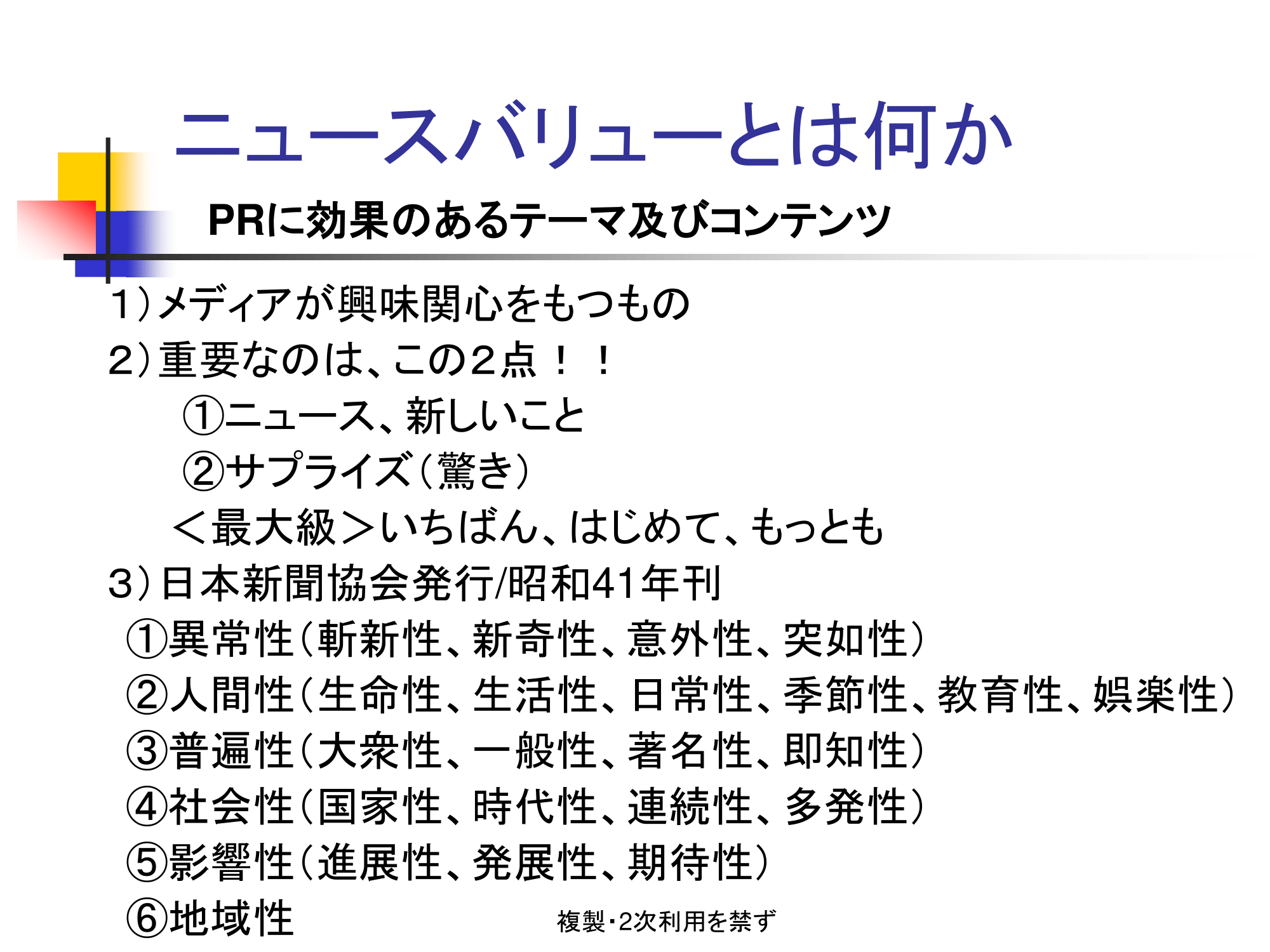

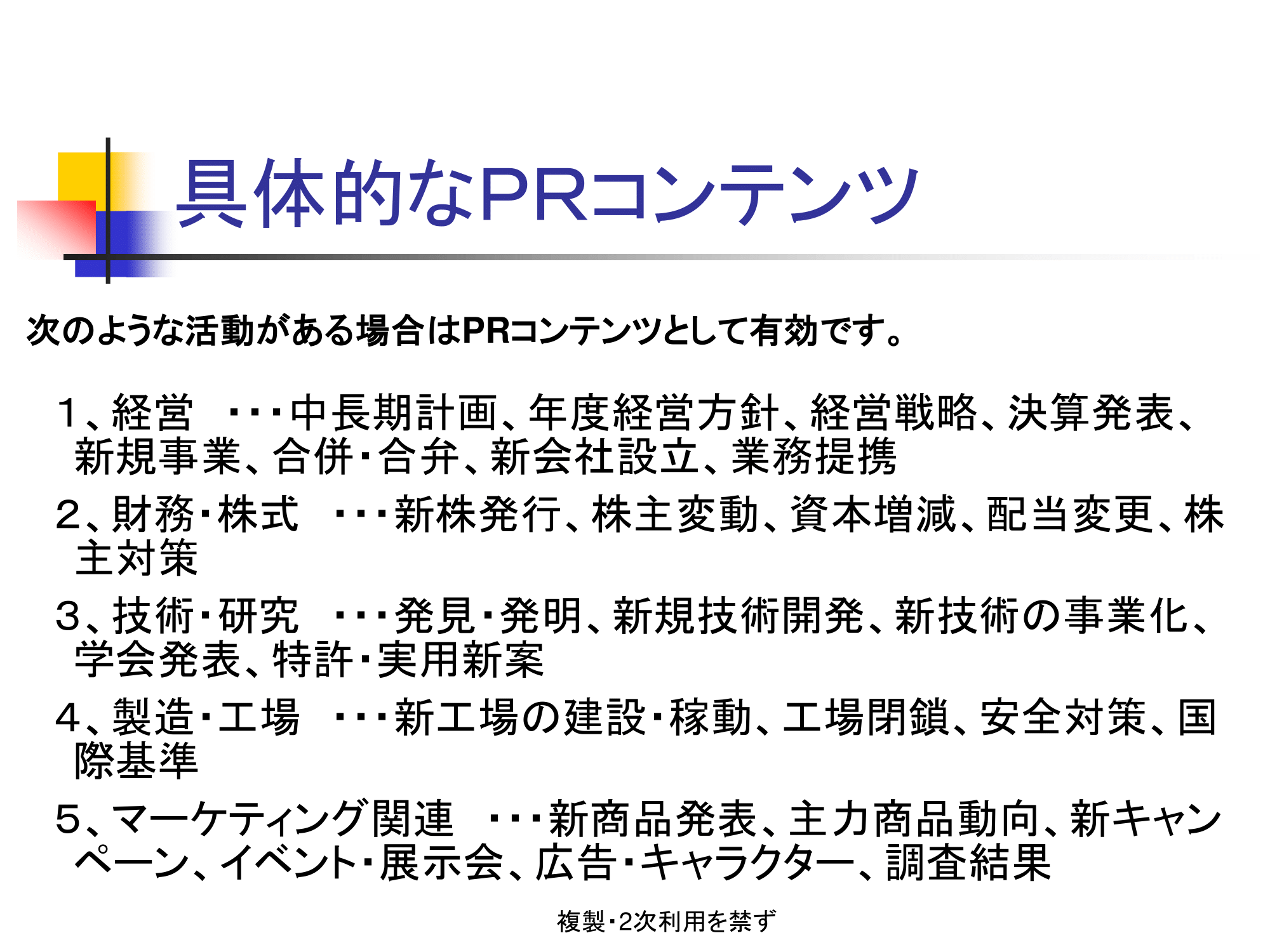

第2部 | リリース概論(ニュースリリースの必要性/ニュースリリースの基本/スキーム) |

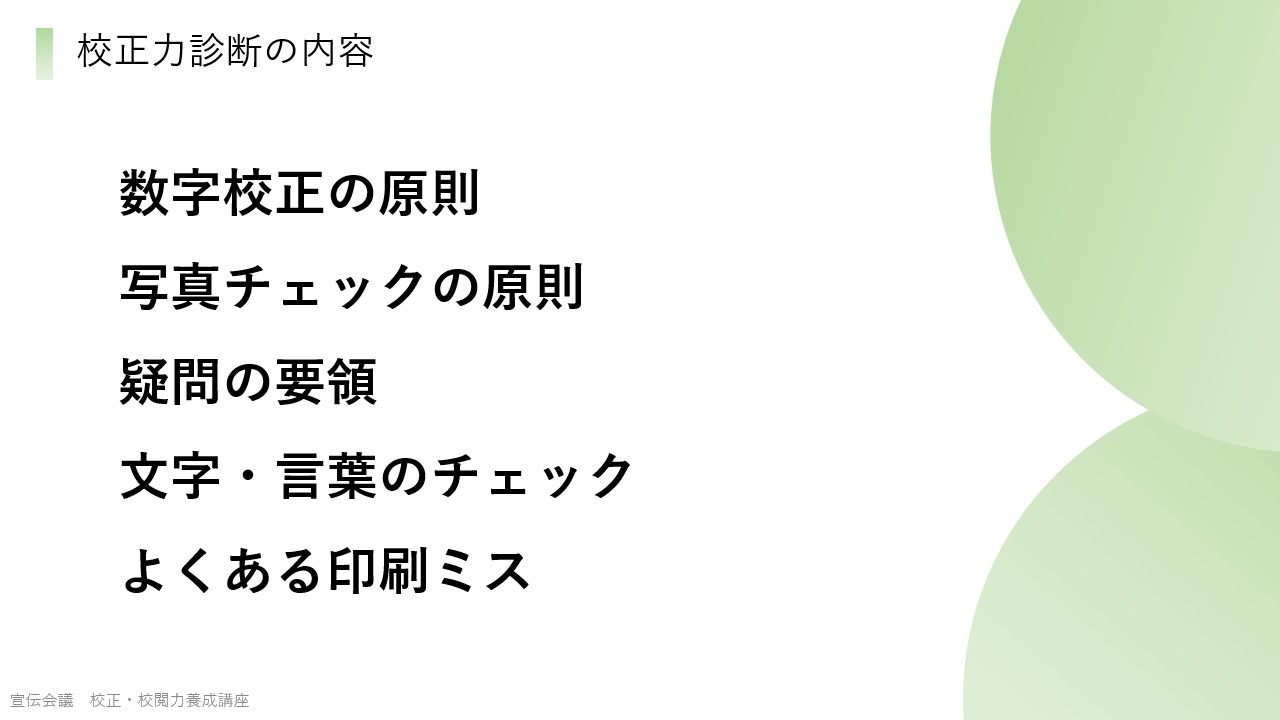

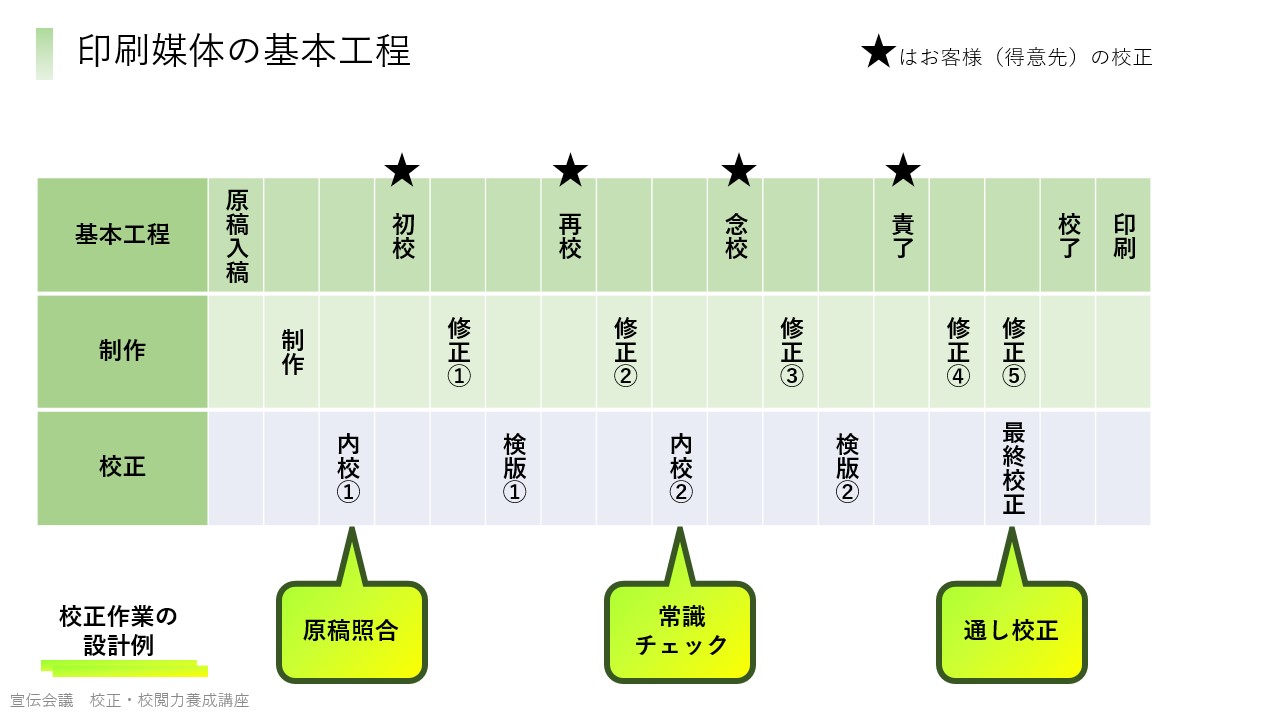

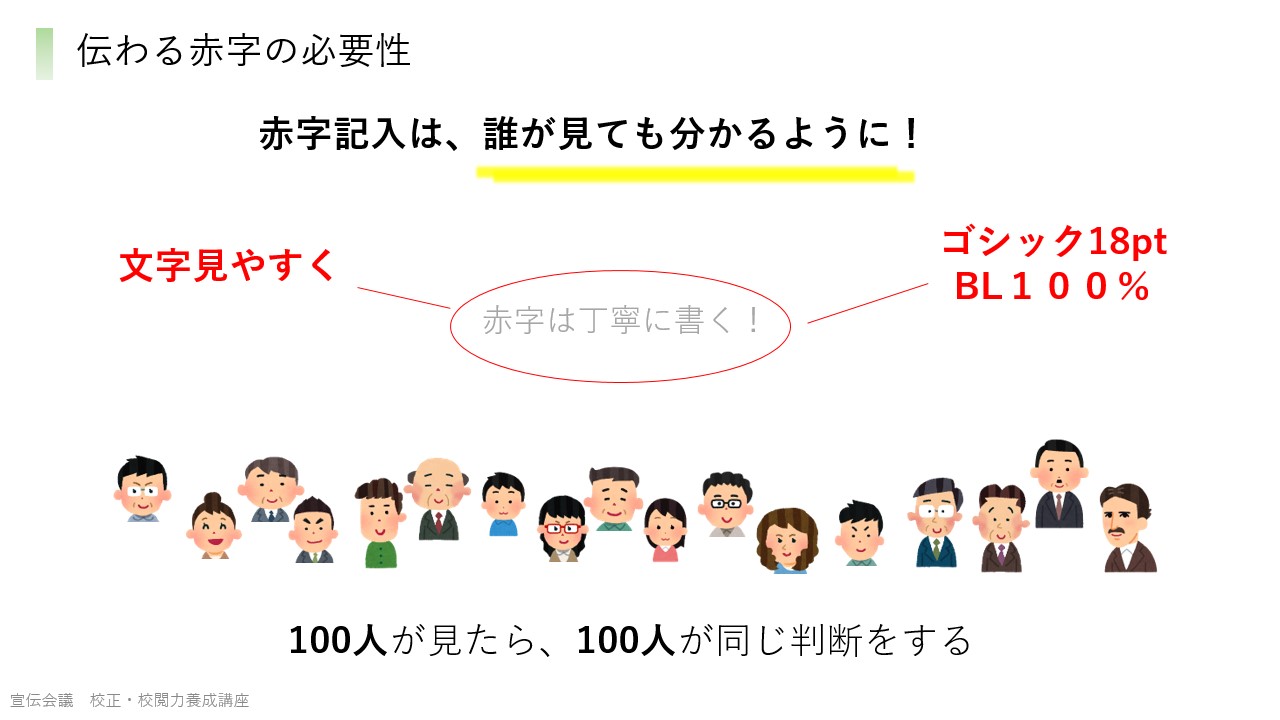

第3部 | プロの現場での最新実務に学ぶ校正・校閲の基本・常識 そもそも校正・校閲とは ・間違いの種類と見つけ方 ・校正・校閲軽視は何をもたらすか ・校正・校閲の体制やフロー ・時代と校正・校閲 他 知っておきたい基礎知識 ・校正・校閲に求められる配慮・意識 ・変化する時代への対応 ・IT化の利点と弱点・盲点 ・スキル以上に求められるマインド ・演習 他 校正力診断 ・消費者視点におけるチェック ・書籍とは違う広告・販促物の校正 ・誤字脱字防止法/伝わる赤字の入れ方 ・演習「通販カタログ」の校正作業を解説 ①赤字検版 ②突き合わせと読み合わせ ③あおり校正(パタパタ) |

広報・PRパーソンが知っておくべき法的ポイント ・広報・PR業務の、法的リスクの特徴 ・広報・PRに関連する主な法分野 ・著作権(著作権をめぐるFAQ、著作権法違反のリスク) ・景品表示法 ・一定の業種における広告規制(金融) ・一定の業種における広告規制(医療) ・イベント実施に関する諸規制 ・不祥事の公表をめぐる法的検討 ・危機管理広報がなぜ重要なのか ・知っておきたいマスコミの行動原理 ・法律・倫理を意識した危機管理広報の勘所 ・意図した「見出し」を戦略的に導く ・記者会見での謝罪は裁判で不利になる? ・B to B ビジネスにおける不祥事の公表の要否 ・近年増加する倫理違反型の企業不祥事 ・~“忖度”から考える企業不祥事~ | |

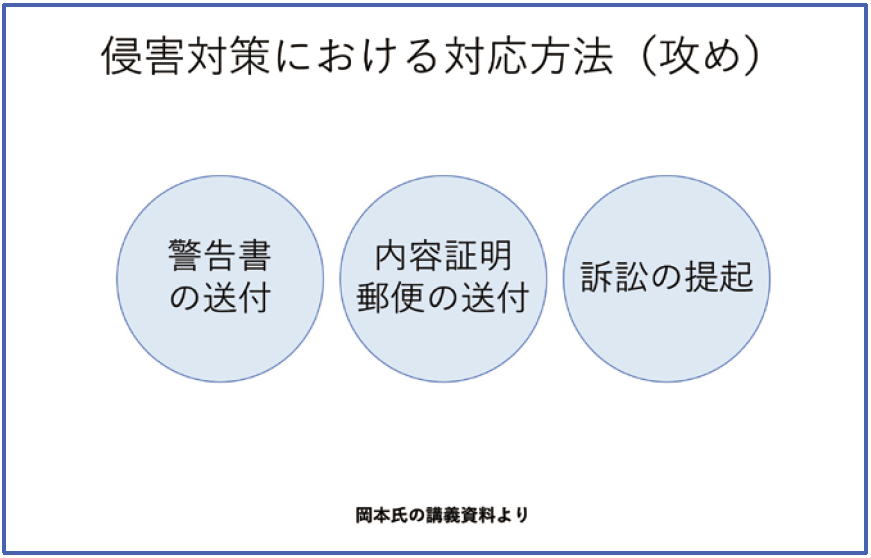

自社ブランドを棄損しないためのブランドガバナンス ・主なブランドアセット(文字・デザイン・その他) ・関連する法制度 ・商標の対象とその種 類 ・効力が及ぶ範囲 ・不正競争防止法・著作権・意匠権 ・全体のフローチャート ・商標 権出願の手順 ・ブランド管理の落とし穴 ・侵害対策-攻め ・侵害対策-守り 軽視できないドメイン管理・運用 ・第三者とのドメイントラブル ・いったん事が起こると多 くの時間・労力・費用が発生 ・ウェブサイトのURL表記体系 ・ドメイン管理・防衛取得 ・運用のマネジメントポリシー、ガイドラインの策定 ・ウェブサイトのガイドラインについて ・ブランドマネジメントの重要性 ・ブランドの価値観・世界観を一貫させる ・ブランドマネジメント組織の設計 ・制作物を作る際に参照すべき、ブランドデザインのルールブック「ブランドガイドライン」 ・ブランドガイドライン規定を策定・運用する際のポイント ・色・背景色・大きさ・余白などの細かな規定 ・代表的な制作物(広告、IR資料、オフィスデザイン、展示会など)のデザイン規定 |

講座概要・パンフレット

受講講座数 | 5講座× 14コマ | |

|---|---|---|

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から60日間視聴可能。 (講義時間:32時間程度/週4時間で受講完了可能) | |

受講料金 | 1名受講 | 90,900円(税込 99,990円) |

受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |

注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |

- 1名単位でのご受講は「1名受講」

- 部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

- 体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.png)