チケット可

インスタグラム マーケティング基礎講座 #コミュニティ形成 #ユーザー理解 #Instagram #若年層マーケティング

- オンデマンド配信

いつでも視聴できるオンデマンド配信

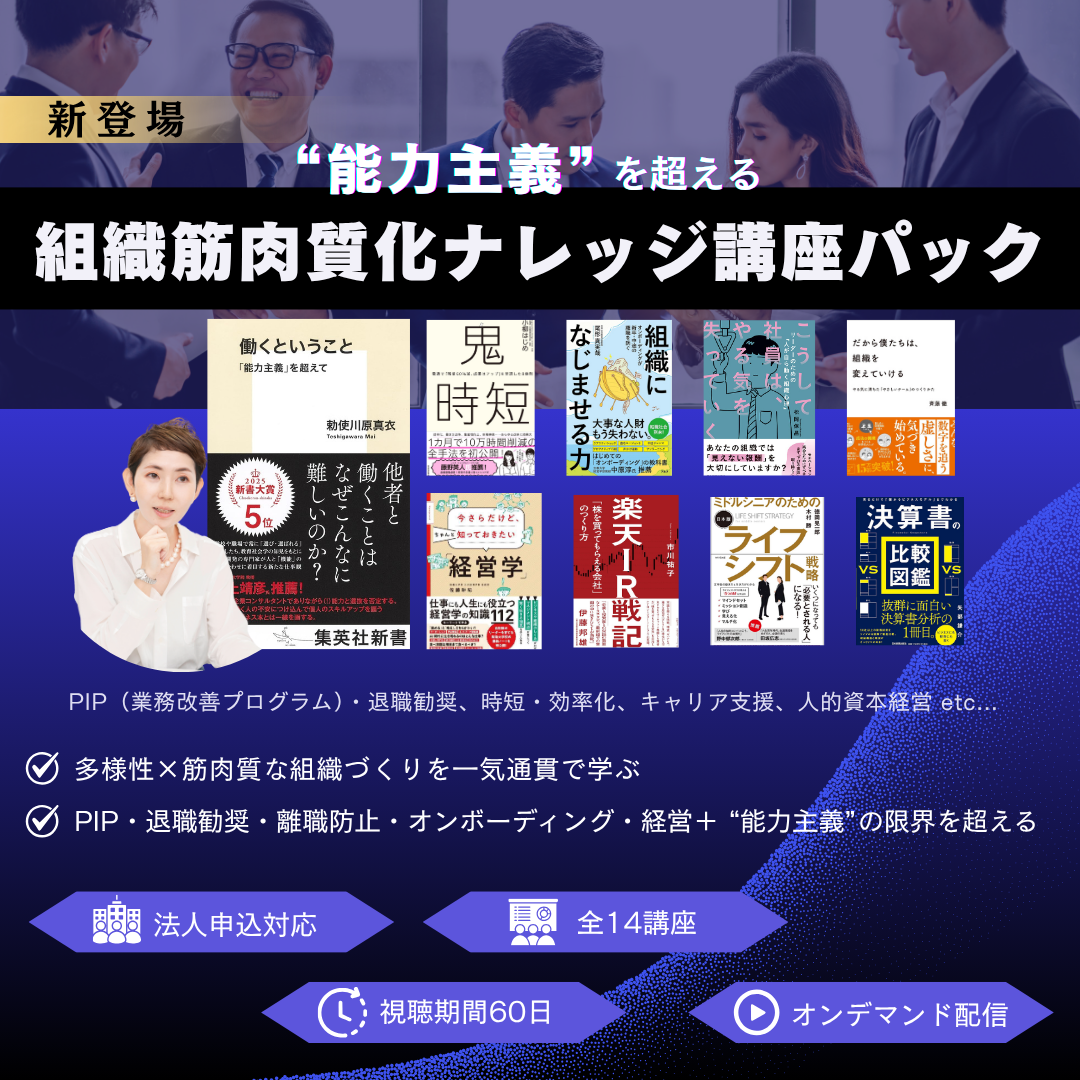

本講座は、能力主義の限界を見直し、PIP・退職勧奨・離職防止・オンボーディング・時短・経営戦略、さらに『働くということ』講座を含む最新カリキュラムです。現場で直面する課題を実践的に解決し、多様な人材が活躍できる筋肉質な組織づくりを体系的に学べます。理論と現場の両面から、持続的成長を支える知識とノウハウを身につけましょう。

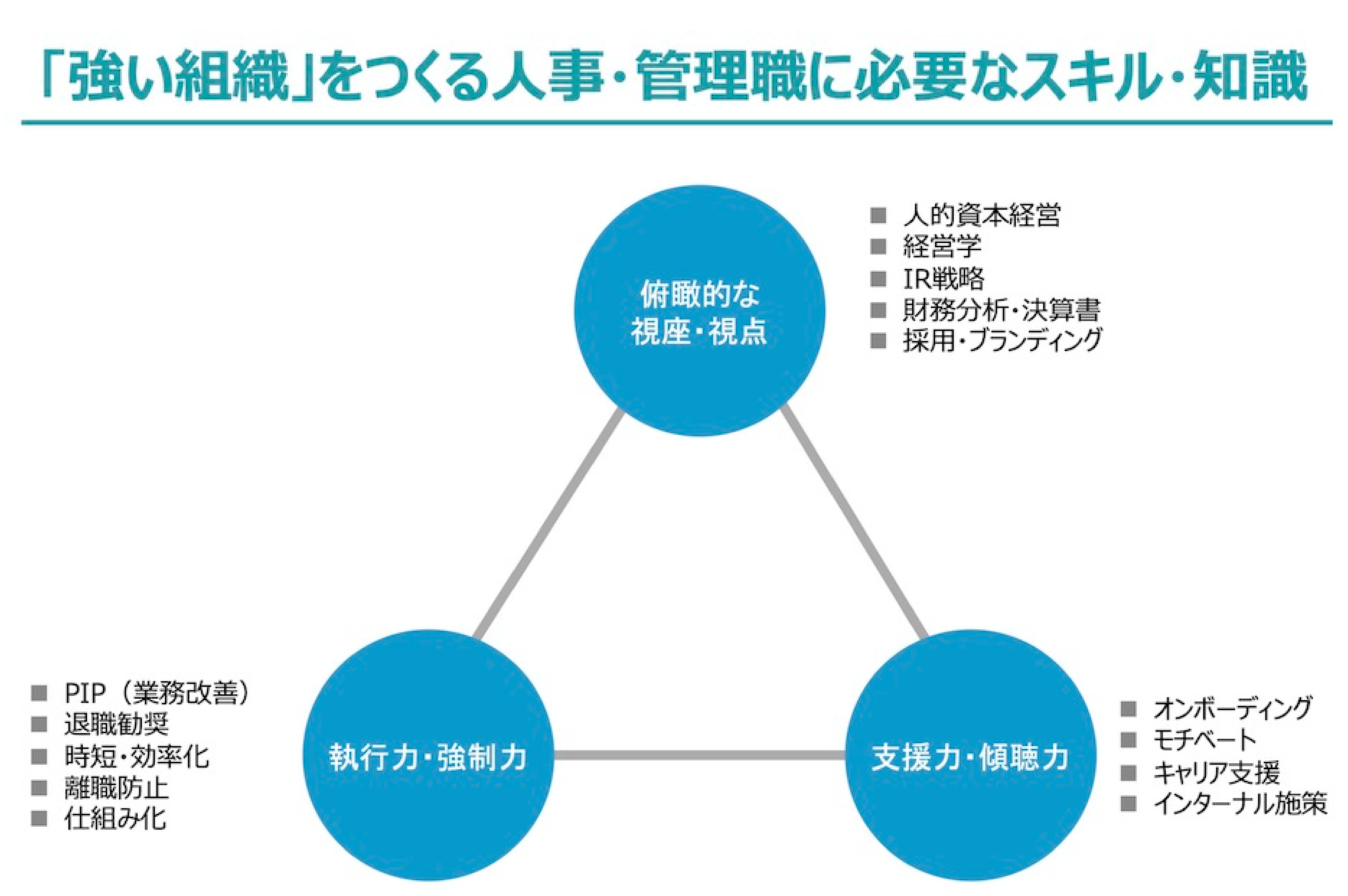

変化の激しい時代において、企業の持続的成長を実現するためには、組織を支える人事・管理職のスキルアップが不可欠です。

本講座パックで、今すぐ実践できる知識を手に入れ、

組織をより強く、しなやかに変革しましょう。

能力主義の問題点や評価の構造を解き明かし、現場の生きづらさや分断を乗り越える新しい組織論を学びます。人と人との関係性を軸に、持続的成長を実現する組織づくりの基礎を築きます。

PIPや退職勧奨、降格対応の現場実務から法的リスク回避まで、すぐに使える書式や話法、Q&Aを通して、トラブルを未然に防ぎながら組織の基準を明確化する力を習得します。

離職防止やオンボーディングの心理・実践を体系的に学び、社員が安心して活躍できる組織づくりを実現。現場の事例やワークを通じて、実効性の高い施策を設計できます。

時短や業務効率化の実践ノウハウを学びつつ、経営学や財務、IR戦略まで幅広くカバー。現場と経営の両面から組織の生産性と競争力を高めます。

人的資本経営や採用ブランディング、インターナルコミュニケーションまで、組織の多様性を最大限に引き出し、持続的な成長を支えるマネジメント力を養います。

資料一覧 |

|---|

|

【1】指導書 |

①『働くということ 「能力主義」を超えて』実践講座

1982年、横浜市生まれ。東京大学大学院教育学研究科修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て組織開発コンサルタントとして独立。2児の母。2020年から進行乳がん闘病中。著書『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社、22年)は紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位入賞。続く『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社、24年)は新書大賞2025にて第5位入賞。その他著書多数。最新刊は『学歴社会は誰のため』(PHP、25年)。日経ビジネス電子版「脱・能力主義の挑戦」、論壇誌Voice「新潮流」、読売新聞「本よみうり堂」にて連載中。

②『退職勧奨・希望退職募集・PIPの話法と書式』実践講座

平成21年中央大学大学院法務研究科修了、平成22年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所入所、令和2年より現職。企業の顧問、代理人として使用者側の人事・労務分野を中心とする企業法務を扱っている他、大学講師、法人役員も務めています。わかりやすい説明、すぐ使える書式、文案、話法、Q&Aのご提供など、懇切丁寧な対応を心がけています。退職勧奨について、さまざまな企業、ケースで提供してきた書式、話法や実際に面談、交渉を行ってきた経験をお伝えします。

③『離職防止の教科書』実践講座

今、人手不足による倒産が過去最多のペースで増えています。採用難の状況に置いて社員が離職すると抜けた穴を埋められず、人が減り、現場が回らなくなります。それによって事業縮小や廃業が近年急増しています。しかし、現場からは「思いがけない理由で部下が辞めていく」「どう対処していいか分からない」という声が後を絶ちません。こういった状況に対応するには「離職の心理」について理解する必要があります。本講座では離職の心理を4つの欲求と部下の9つのタイプに基づいて、現場の事例を交え、体系的にお伝えします。会社の継続的に成長のためには、離職率の低い組織作りが不可欠となります。そのために本講座をお役立ていただければと思います。

④『鬼時短』実践講座~ 電通で「残業60%減、成果はアップ」を実現した8鉄則~

1965年生まれ、開成高校・東大法学部卒 1988年電通入社 ブランディング・メディアプランニング、経理・IT・経営企画・グローバル経営管理、デジタルマーケティング等の幅広い分野を歴任 2013-16年、子会社サイバー・コミュニケーションズ(現 CCIカルタコミュニケーションズ)代表取締役副社長 2017年-18年、電通にて過重労働問題の解決プロジェクトを主導 役員待遇エグゼクティブトランスフォーメーションディレクター 2019年同社早期退職 同年 株式会社Augmentation Bridge(AB社)代表(現任) 米国公認会計士(デラウェア州サーティフィケーション)、米国公認管理会計士(日本支部理事) 著書『鬼時短』東洋経済新報社

⑤『こうして社員は、やる気を失っていく』講座

人の気持ちや心の動きを重視し、心理面からアプローチする経営コンサルタント。リクルートに入社し、「就職ジャーナル」「works」の編集や組織人事コンサルタントとして活躍。ファーストリテイリングでは、執行役員人事総務部長として当時の急成長を人事戦略面から支える。 その後、執行役員マーケティング&コミュニケーション部長として、逆風下での広報・宣伝のあり方を見直し新たな企業ブランド作りを行う。ソフトバンクでは、ブランド戦略室長としてCIを導入するなど、ブランドイメージづくりに貢献。福岡ソフトバンクホークスマーケティング代表取締役、福岡ソフトバンクホークス取締役として球団立上げを行う。現在は、企業の成長の可能性と個人のキャリアの可能性を広げる仕事を天職にすべく経営、人事、マーケティングのコンサルティング企業である当社を創業。多くの企業の顧問やアドバイザーを務めている。国家資格1級キャリアコンサルティング技能士、キャリアカウンセリング協会認定スーパーバイザーの資格も持ち、キャリアコンサルティングの普及とキャリアコンサルタントの育成に力を入れている。著書 『人間心理を徹底的に考え抜いた「強い会社」に変わる仕組み』、『こうして社員は、やる気を失っていく』。

⑥『組織になじませる力』実践講座 ~オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ~

宮城県に生まれる。2007年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程を修了(博士(経営学)取得)。同年4月より甲南大学経営学部経営学科専任講師,准教授を経て,2015年,教授となり,現在に至る。専門分野は,組織行動論,経営組織論。研究テーマは,新卒採用者の組織適応と中途採用者の組織再適応といったオンボーディングに関する研究に長い間従事し,最近は育成上手の研究にも尽力している。 近著に『組織になじませる力―オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ―』(アルク,2022年),『中途採用人材を活かすマネジメント―転職者の組織再適応を促進するために―』(生産性出版,2021年),『若年就業者の組織適応―リアリティ・ショックからの成長』(白桃書房,2020年)がある。その他,共著書籍や論文,新聞記事なども多数執筆している。

⑦『だから僕たちは、組織を変えていける』実践講座

1961年、川崎生まれ。駒場東邦中学校・高等学校、慶應義塾大学理工学部を経て、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年2月、株式会社フレックスファームを創業し、ベンチャーの世界に飛び込む。その後、激しいアップダウンの後に、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。(詳細は弊著『再起動(リブート)』をどうぞ) 2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。また、2019年には、ライフワークとして、幸せ視点の経営学を学ぶオンライン学校「hintゼミ」を創設。卒業生は1300名を超えている。2021年に出版した『だから僕たちは、組織を変えていける』(クロスメディア・パブリッシング)は「だかぼく」の愛称で親しまれ、10万部を超えて「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門) を受賞した。他にも『業界破壊企業』(光文社)、『再起動(リブート)』(ダイヤモンド社)、『BEソーシャル!』(日本経済新聞出版社)『ソーシャルシフト』(日本経済新聞出版社) など著書は多数ある。最新刊は『小さくはじめよう』(ディスカバー21社) では、知識社会の事業づくりをあらわしている。

⑧『ミドルシニアのためのライフシフト戦略』実践講座

1957年、東京生まれ。東京大学教養学部卒、オックスフォード大学経営学修士。 1980年に日産自動車に入社し、同社人事部、欧州日産(アムステルダム)などを経て、1999年よりフライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社にてシニアバイスプレジデント/パートナー。人事、企業変革、社内コミュニケーション、リーダーシップ開発および、レピュテーションマネジメント、グローバルコミュニケーションなどに関するコンサルティングに従事。 2006年から多摩大学大学院教授に就任し、研究科長を歴任。知識創造理論を基にした「Management by Belief (MBB:思いのマネジメント)」を一橋大学 野中郁次郎名誉教授、一條和生教授と提唱している。2017年、還暦に際し、ミドル/シニアのビジネスパーソンの人生100年・80歳現役力を支援する株式会社ライフシフトを創業。2019年には中高年の学び直しの場、人生を豊かにするための視野拡大の他流試合の場としてライフシフト大学を創立し、運営している。

⑨『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」』実践講座

1968 年生まれ、北海道・旭川市出身。 北海道大学で学び(経営学博士)、防衛大学校で25 年以上にわたり教鞭をとる。 共働きでの家事・育児に苦労し、ワーク・ライフ・バランスに悩んだ経験をふまえて、仕事と人生に役立つ実践的な経営学を探求。 経営学の教育・普及に力を入れ、以下の入門シリーズを執筆。 ・『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」』(同文舘出版、2021年) ・『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「マーケティング」』(同文舘出版、2022年) ・『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「意思決定」』(同文舘出版、2022年)

⑩『決算書の比較図鑑』実践講座

専門は経営分析・経営財務。慶應義塾大学大学院経営管理研究科でMBAを、一橋大学大学院商学研究科で博士(商学)を取得。三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)および外資系コンサルティングファームのローランド・ベルガーにおいて経営コンサルティング活動に従事。その後、現職の傍らマックスバリュ東海社外取締役なども務める。『決算書の比較図鑑』(日本実業出版社)、『決算書×ビジネスモデル大全』(東洋経済新報社)など著書多数。

⑪『楽天IR戦記 「株を買ってもらえる会社」のつくり方』実践講座

楽天(現楽天グループ)、NECエレクトロニクス(現ルネサスエレクトロニクス)で約15年に亘りIR(インベスター・リレーションズ)、資金調達、東証一部上場準備等に従事。旭ダイヤモンド工業、クラシコム、ウィルグループ等にて社外役員を現任。一橋大財務リーダーシッププログラム(HFLP)非常勤講師。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。 著書に『楽天IR戦記 「株を買ってもらえる会社」のつくり方』『ESG投資で激変!2030年会社員の未来』

⑫インターナル・コミュニケション実践講座

福岡県出身・九州大学芸術工学部卒業。2006年に株式会社セプテーニへ新卒入社し、クリエイティブディレクターとして活躍した後、18年4月に株式会社サインコサインを設立し、代表を務める。「自分の言葉で語るとき、人はいい声で話す」を信念に掲げ、会社の枠を超えた多種多様なコミュニティメンバーと共にネーミングや企業理念、ロゴデザインなどのブランドアイデンティティを共創することで経営者や社員の「覚悟」をデザインしている。LEGO(R) SERIOUS PLAY(R)認定ファシリテータ。

2003年パラドックス創業期に参画。多数の志あふれる企業・事業のブランディングに携わる。領域は理念策定から、商品・サービス開発&プロモーション、組織活性&理念浸透、採用設計&育成、各種クリエイティブツール開発まで、戦略~実行まで多岐に渡る。パーソナルミッションは「社会の課題をクリエイティブに解決する」。2019年には、人や企業が志を実現していくためには何が重要なのか、研究・ナレッジ開発を行う「PARADOX創研」を設立して所長に就任。2020年には、社会課題に挑むスタートアップや変革期の志企業を支援する投資&共創型ブランディング事業「PARADOX INCUBATION」を立ち上げ、責任者に就任。出資企業の役員も兼務。企業セミナー等、講師多数。経営学修士(MBA)。 ◯受賞歴 東京コピーライターズクラブ新人賞、福岡コピーライターズクラブ新人賞、CCNクラブ賞、日本BtoB広告賞(金/銀/銅)、人生広告年鑑ほか、受賞・雑誌掲載多数

⑬人的資本経営を実現する組織マネジメント基礎講座

1999年にソフトバンク株式会社のインターネット部門採用第一期生としてインターネット産業黎明期を経験。その後ネットイヤーグループ、コーポレートディレクションを経て、2005年ネットエイジグループ(現ユナイテッド社)執行役員。モバイル広告代理店事業を立ち上げ後、2005年アドテクとインターネット広告代理店のFringe81株式会社を創業。代表取締役に就任。 2013年3月マネジメントバイアウトにより独立。2017年8月に東証マザーズへ上場。

2003年パラドックス創業期に参画。多数の志あふれる企業・事業のブランディングに携わる。領域は理念策定から、商品・サービス開発&プロモーション、組織活性&理念浸透、採用設計&育成、各種クリエイティブツール開発まで、戦略~実行まで多岐に渡る。パーソナルミッションは「社会の課題をクリエイティブに解決する」。2019年には、人や企業が志を実現していくためには何が重要なのか、研究・ナレッジ開発を行う「PARADOX創研」を設立して所長に就任。2020年には、社会課題に挑むスタートアップや変革期の志企業を支援する投資&共創型ブランディング事業「PARADOX INCUBATION」を立ち上げ、責任者に就任。出資企業の役員も兼務。企業セミナー等、講師多数。経営学修士(MBA)。 ◯受賞歴 東京コピーライターズクラブ新人賞、福岡コピーライターズクラブ新人賞、CCNクラブ賞、日本BtoB広告賞(金/銀/銅)、人生広告年鑑ほか、受賞・雑誌掲載多数

⑭採用ブランディング講座

2001年4月、リクルートコミュニケーションズ入社。11年間に渡り、大手自動車メーカー、大手素材メーカー、 インターネット関連企業、流通・小売企業など、100社以上の採用ブランディング、採用コミュニケーションを支援。 マネージャー、クリエイティブディレクターを務めたのち、12年7月、DeNAに転職。採用チームに所属し、 採用ブランディングとダイレクトリクルーティングをメインミッションとして活動。 15年7月、core wordsを設立。 BNN新社刊『採用ブランディング~採用サイト・入社案内のコンテンツ&デザイン実例集』を執筆。採用ブラン ディングに関するWebでの連載多数。

2015年パラドックスに新卒で入社。多数の志あふれる企業・事業のブランディングに携わる。 主な領域は理念に紐づけた組織活性&理念浸透、採用設計&育成、各種クリエイティブツール開発まで、戦略〜実行まで多岐に渡る。 採用BR事業の責任者として、数々の採用ブランディングメソッドの商品開発にも携わる。 パーソナルミッションとして「変わらない新卒採用のジレンマにパラダイムシフトを起こす」を掲げ、 企業と学生が志で繋がるマッチングプラットフォーム「visions」や業界や職種の垣根を越えた志でつながる人事コミュニティなどを運営中。 あらゆる業界/職種における採用BRの事例をテーマにしたセミナー開催等、講師経験も多数あり。

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

① | ▶『働くということ 「能力主義」を超えて』実践講座

|

② | ▶『退職勧奨・希望退職募集・PIPの話法と書式』実践講座

|

③ | ▶『離職防止の教科書』実践講座

|

④ | ▶『鬼時短』実践講座~ 電通で「残業60%減、成果はアップ」を実現した8鉄則~

|

⑤ | ▶『こうして社員は、やる気を失っていく』講座

|

⑥ | ▶『組織になじませる力』実践講座 ~オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ~

|

⑦ | ▶『だから僕たちは、組織を変えていける』実践講座

|

⑧ | ▶『ミドルシニアのためのライフシフト戦略』実践講座

|

⑨ | ▶『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」』実践講座

|

⑩ | ▶『決算書の比較図鑑』実践講座

|

⑪ | ▶『楽天IR戦記 「株を買ってもらえる会社」のつくり方』実践講座

|

⑫ | ▶インターナル・コミュニケーション実践講座

|

⑬ | ▶人的資本経営を実現する組織マネジメント基礎講座

|

⑭ | ▶採用ブランディング講座

|

宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信

60日間(講義時間:32時間程度/週4時間で受講完了可能)

宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。

レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。

受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。

※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。

※本講義には質疑応答はありません。

※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。

※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。

詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。