生成AIをめぐる熱狂が一段落した今、世界の先端カンファレンスでは、何が語られているのか。SXSWやCESの豊富な現地取材経験を持つ2人のクリエイターたちがAIが浸透したこれからの時代のクリエイターの役割を語る。

時代は「AI」から「IA」へ?

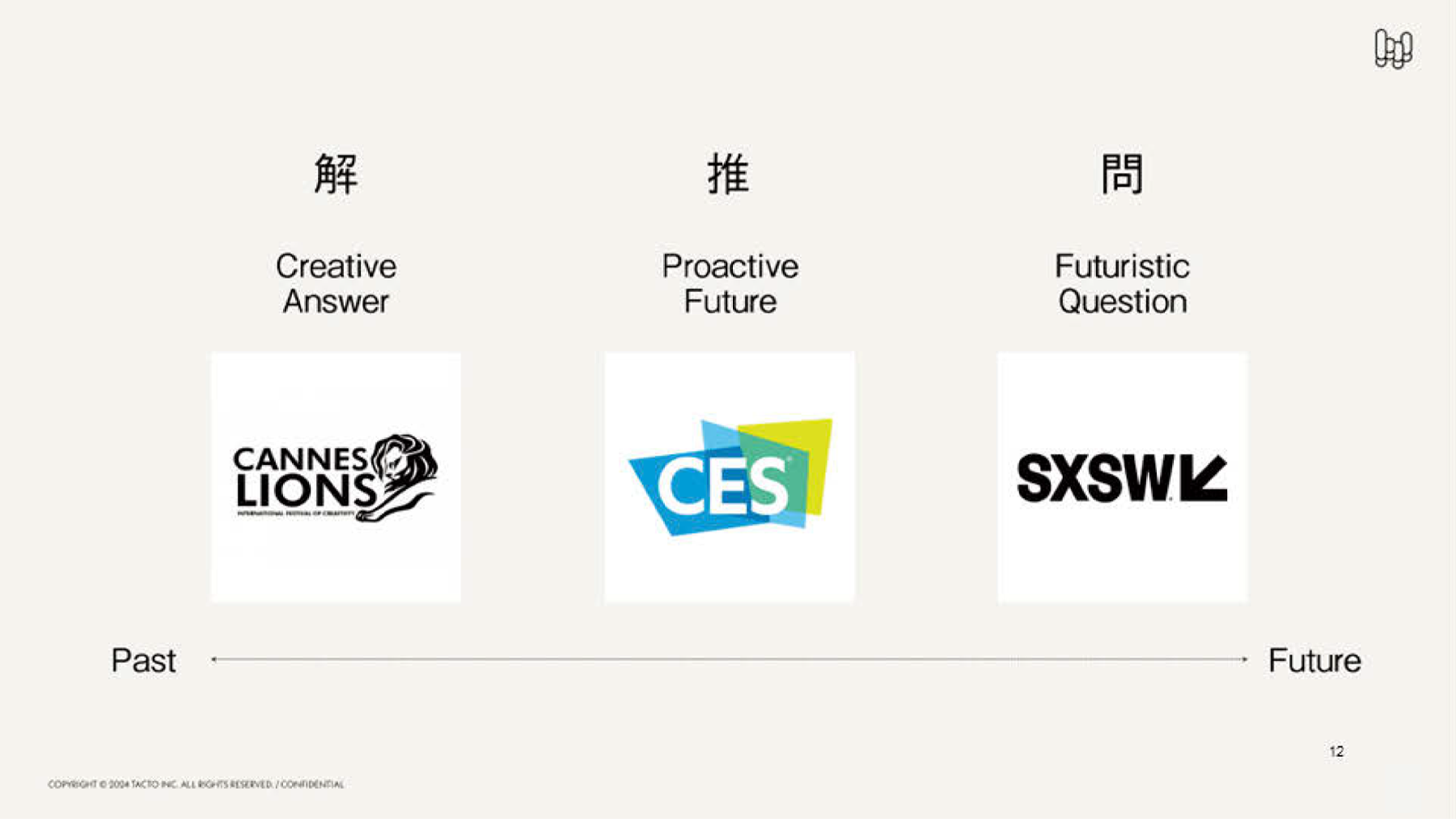

中島:今日はAIとクリエイティビティについて、SXSWとCESでの最新動向を交えながら話していきたいと思います。僕は2014年頃から毎年サウスバイに行っているんですが、最近は効率化という視点でのAI活用よりも、創造性支援という視点でのAI活用の議論が目立ってきていますね。広告業界ではおなじみのカンヌライオンズが、今まで起きた事例を解釈する“過去”を扱う場だとすると、SXSWは“未来”の話をする場になっていて。「フューチャリスト」を名乗るエイミー・ウェブさんのキーノートが人気ですね。

土屋:それに対して、CESはカンヌライオンズ(過去)とSXSW(未来)の真ん中という感じでしょうか。基本的にCESは商談の場なので、ビジョンやテクノロジーの「社会実装」を見せる場という印象です。CESではAIの話は一巡した感じがあって、トレンドというよりも、すでに要素技術になっています。AIをどのようにつかって、どのような問題を解決するか、が重要になってきています。

中島:先日カンヌライオンズ2025に行ってきましたが、同じ温度感でした。AIブームとしての熱狂は既に終わっていて、皆AIを前提として、どう使うかを議論している感じでしたね。

中島さんによる、カンヌライオンズ、CES、SXSWそれぞれの位置付け。

土屋:ガートナー社が毎年発表している「ハイプ・サイクル」(新技術が期待から普及に至るまでの典型的な推移を示すモデル)では、新技術は一時的な過剰期待の後に幻滅期を迎えるのが典型的なパターンとされています。ところが、ディープラーニング以降のいわゆる第三次AIブームについては、大きな幻滅期を迎えることなく、技術が日常的なインフラへと溶け込みながら社会実装が進んでいるように見えます。

中島:たしかに。SXSWで特に面白かったのが、MITの「AHA...