新組織「Design & Brandチーム」を中心に、企業のブランディング戦略を支援するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー。クリエイティブ、コンサルティング、PRという異なる分野の知見を持つ3人が考える、「クリエイティブ」による課題解決の可能性とは。

デロイト トーマツ パブリックグッド 代表取締役 菅原賢一さん、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー Design & Brand ディレクター 二澤平治仁さん、同社Design & Brand パートナー 栗原隆人さん。

クリエイターが所属する専門チーム

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーは2020年から企業のブランディング戦略を支援する専門チームを本格始動し、2025年6月には社内の複数組織を統合。新組織として「Design & Brandチーム」が立ち上がった。TBWA\HAKUHODO出身の二澤平治仁さんがディレクターを務めるほか、博報堂グループでブランドコンサルティングを多数手がけてきた栗原隆人さんが同チームのパートナーを務めている。

今回の「ブレーンサミット」では、デロイト トーマツ パブリックグッドの代表取締役を務める菅原賢一さんを聞き手として、「プロフェッショナルファームのクリエイティブチームはどんな仕事をしているのか?」「クリエイティブ人材が経営に果たすべき役割は何か?」といった問いに答える形で、セッションが進められた。

表現に至るまでのプロセスこそ重要

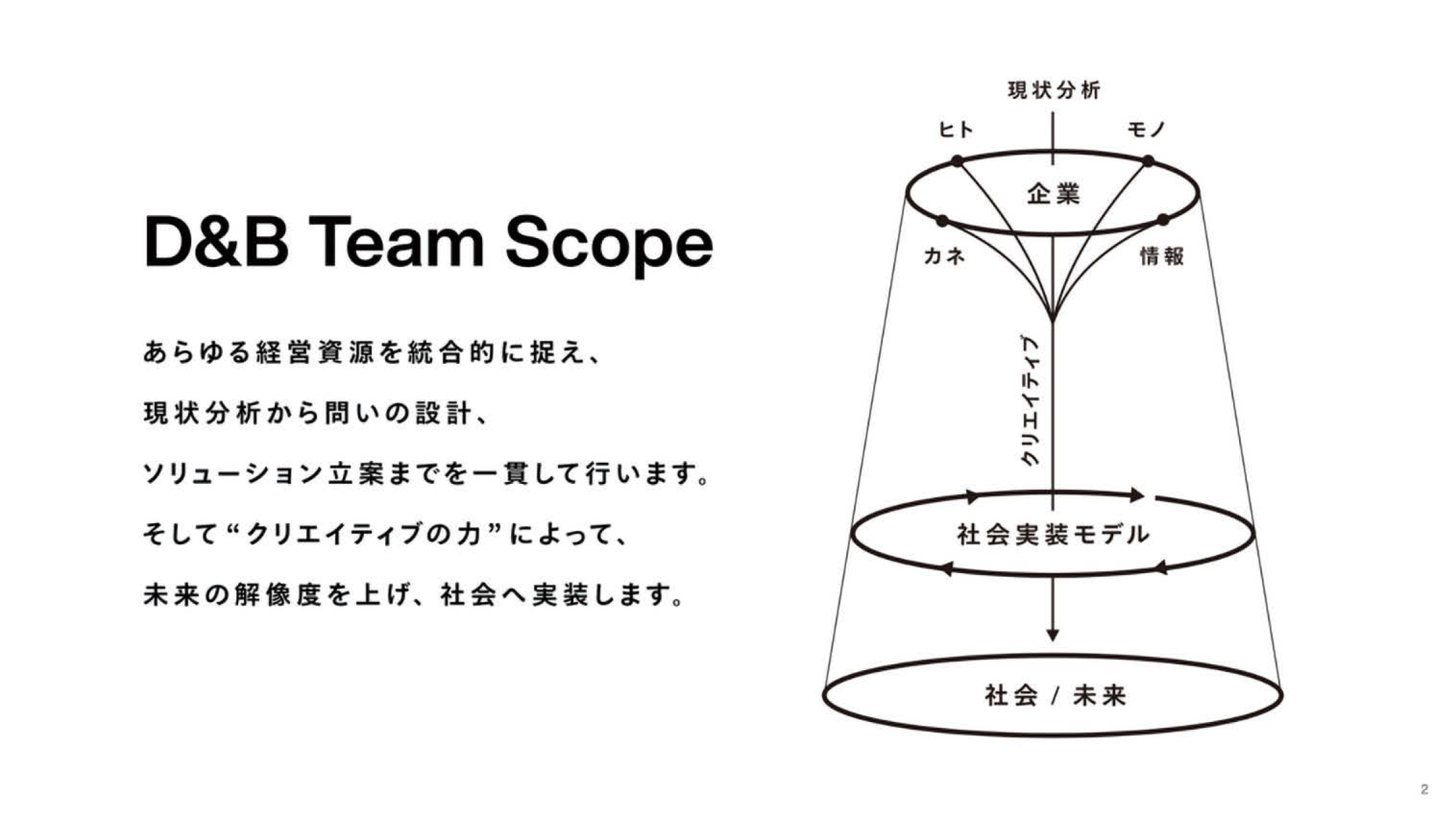

現在、多くの企業が直面する課題として、二澤平さんは「財務や人事、IT、事業部門など社内を横断した課題解決の難しさ」を挙げる。本来はヒト・モノ・カネ・情報の4つの経営資源が相互作用することで企業が成長していくことが理想だが、それぞれの担当部署の力学や方向性の違いによって、バランスが崩れている企業がほとんどだ。

そのような課題を解決するために、Design & Brandチームではあらゆる経営資源を統合的に捉え、現状分析から問いの設計、ソリューション立案まで一貫して取り組むことを大切にしている。そこで重要なのが“クリエイティブの力”だ。クリエイターの多角的な視点で企業が向かうべき未来への解像度を上げ、顧客や生活者、従業員、株主などステークホルダーの心を動かし行動を促す流れを設計、社会に実装する。

とはいえ実際は“経営の中核とクリエイティブは距離が遠い”という企業が依然として多い。「経営層およびクリエイター自身の認識として、クリエイターを、装飾やデザインなどの表層的な部分のみを担う“表現のスペシャリスト”と矮小化して捉えがち」と二澤平さんは指摘する。

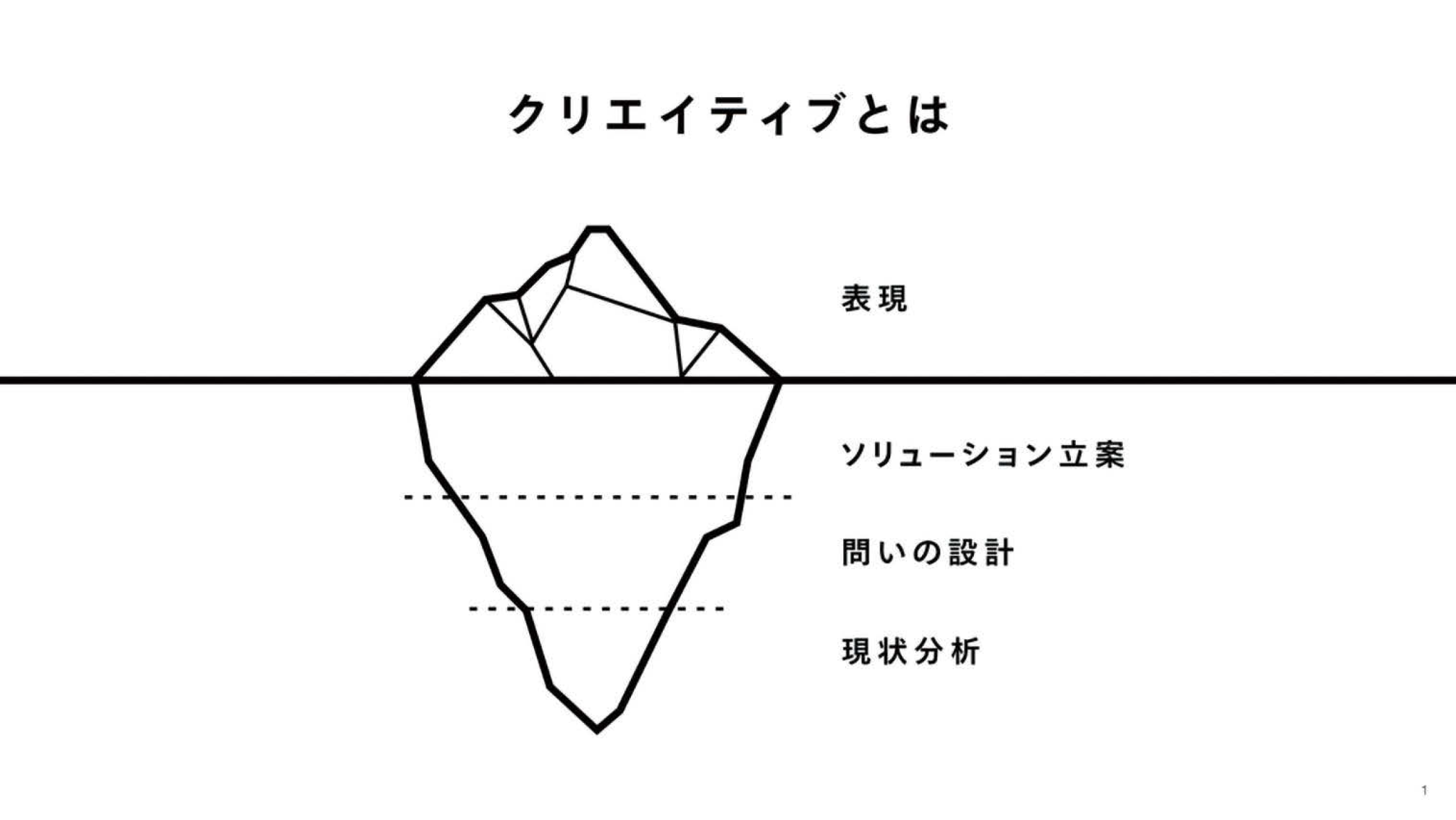

一方、Design & Brandチームでは「クリエイティブは、成果物だけではなく表現に至るまでの“水面下”にあるプロセスこそが本質」と捉えている。「現状を分析し、それを踏まえて仮説や問いを立てる。

そこから導き出されたインサイトを汲み取る。その上で解決策を立案していきます」と栗原さん。課題解決のスペシャリストとして活躍するコンサルタントもクリエイターも、このプロセスを重視する点が共通しているという。

Design & Brandチームが考える「クリエイティブ」。アウトプットである表現=「氷山」の下にあるプロセスこそ重要だと説いた。

クリエイティブ視点の課題解決の実践例

ではなぜ、企業にクリエイティブの視点が必要なのか。二澤平さんはクリエイターの役割について、「色んな角度から物事を見て、トライアンドエラーを繰り返すことができる」と説明する。「経営にクリエイティブが入っていくと、進むべき道筋が見えて大きな力に集約できる。そうすることでその先にいるステークホルダーを巻き込みながら大きなうねりを生み出すことができる。これを突き詰めると経営課題にも貢献でき、関わる人たちの行動変容が生まれます」(二澤平さん)。「D&B Team Scope」は、この取り組みを可視化したもの。

プロフェッショナルファームに所属するDesign& Brand チームだから実現できること「D&B Team Scope」。

左脳のスペシャリストであるコンサルタントと、右脳のスペシャリストであるクリエイターが参画することで、経営課題の見極めから最適解を導き出すまで一気通貫で対応する。Design & Brandチームではこれらのソリューションを活かした豊富な実績を持つ。

たとえば「北海道ニセコ高等学校」のプロジェクトでは、地域の学びのニーズに応えきれず生徒数減少という問題に直面する中で、農業科から総合学科へシフトし道外からも入学者を増やしたいという課題があった。加えて、「町の課題を長期的に解決するためにニセコへの愛着や思い入れなどのシビックプライドを醸成したい」「アントレプレナーシップ教育やDX、グローバル人材の育成を強化したい」という要望もあった。

そこでこれらの課題を繋ぎ合わせ、複合的に解決しようとデジタルツールなどの使い方や起業家精神などを学ぶ「放課後スタートアップ」という有志の課外活動を提案。これを周知し注目が高まったこともあり、受験倍率は前年度比0.4ポイント増の1.5倍に急増した(※1)。この成果によって報道が全国に広がり、地元住民による学校への愛着が生まれるという好循環が回り出した。「ニセコは世界中の富裕層が集まり、マーケティングの最先端地である一方、課題先進都市のひとつでもある。これらを踏まえ“拓こう!世界中が舞台だ”というスローガンを掲げ、ニセコ高校で学べば世界で通用する人材になれるというストーリーと具体策を、未来から逆算して設計しました」(栗原さん)。

※1 北海道新聞デジタル、2025年1月30日の記事より

このほか青山フラワーマーケットのプロジェクト(※2)では、ビジネスモデルの転換に成功。冠婚葬祭中心のビジネスから、「Living With Flowers Every Day」をコンセプトとしてワンコインで花を買えるようにするなど、日常に寄り添うライフスタイルを提案する存在へとシフトしていった。

※2 デロイト トーマツ グループイン前のシー・アイ・エーの実績

「自律的に人が動く」仕組みまで提案

これらの実践を通じて、クリエイターの役割は“表現のスペシャリスト”ではなく“思考のスペシャリスト”としての側面を打ち出していくべきではないかと二澤平さんは提案する。「依然として表現する、伝えることは重要ではあるものの、クリエイティブが経営の中核に入ることで、アウトプットもこれまで以上に可能性が広がってくるのではないかと思います」。

栗原さんも「自律的に人が動くようになる仕組みづくりまで提案できる。それはクリエイティブによるところが大きい」と実感している。「ニセコ高校のケースでは大きな絵図を描き、共感した人が次々と協力者として増えていくという現象が起きました。現代は一社の企業だけでできることは限られています。クリエイティブの力で繋がりを生み出すことが、課題解決の一歩になるのではと考えています」。

お問い合わせ

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 Design & Brand

URL:https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/services/branding-service.html