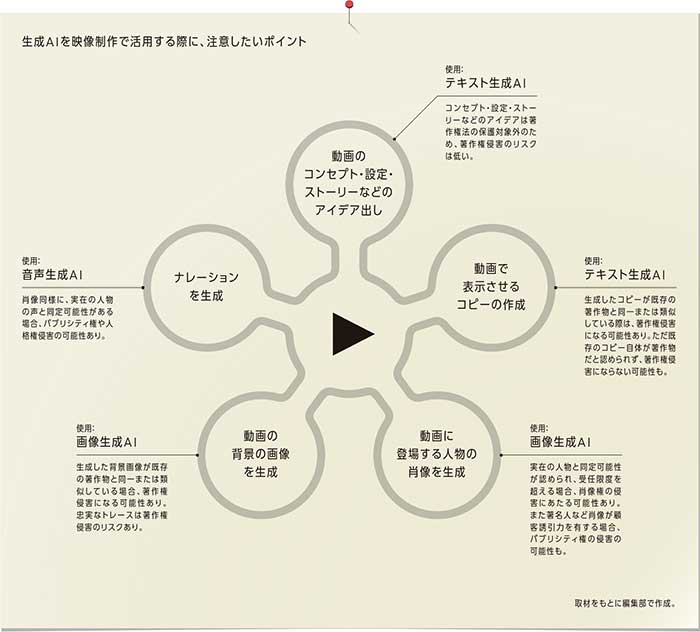

一部の動画広告ですでに活用が始まりつつあり、今後さらに浸透していくことが予測される生成AI。テキスト生成・動画生成の両方において活用の可能性があるが、その際の注意点とは。経済産業省の「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」(2024年公開)の作成に関わるなどエンタメ分野の著作権問題に精通した弁護士、澤田将史さんが解説する。

生成AIでも著作権侵害の枠組みは同じ

生成AI利用にあたっての著作権侵害を考える際には、(生成AI自体の)開発段階と、生成・利用段階という2つのフェーズを分けて考える必要があります。今回は特に動画の企画制作にあたっての活用を題材にしているので、後者の生成・利用段階について説明していこうと思います。

そもそも著作権侵害の要件は、従来の裁判例を踏まえると、「依拠性」と「類似性」の2つがあります。依拠性とは「既存の著作物をもとにつくったか」、類似性とは「既存の著作物に似たものをつくったか」。その2つが認められると著作権侵害となるということです。

この2つで判断する枠組みは、AIで生成したものについて考える際にも変わりません。AI特有の問題があるのは「依拠性」です。まず、...