マンガやアニメを起用したプロモーションを街でよく見かけるようになった昨今。その背景にはどんな理由があるのでしょうか。またコラボ企画を仕掛ける際に企画側が留意すべきことは。福井工業大学 環境情報学部経営情報学科でマーケティングやメディア論を研究する野澤智行教授が解説します。

最近マンガやアニメを起用した広告が増えている3つの理由

インターネットの普及に伴い、紙媒体としての漫画雑誌発行部数は減少を続けているが、電子書籍市場の大多数を占める電子コミック市場は活況を呈しており、コロナ禍でサブスク制の動画配信サービスも急成長するなど、マンガやアニメに接する機会は増加傾向にある。

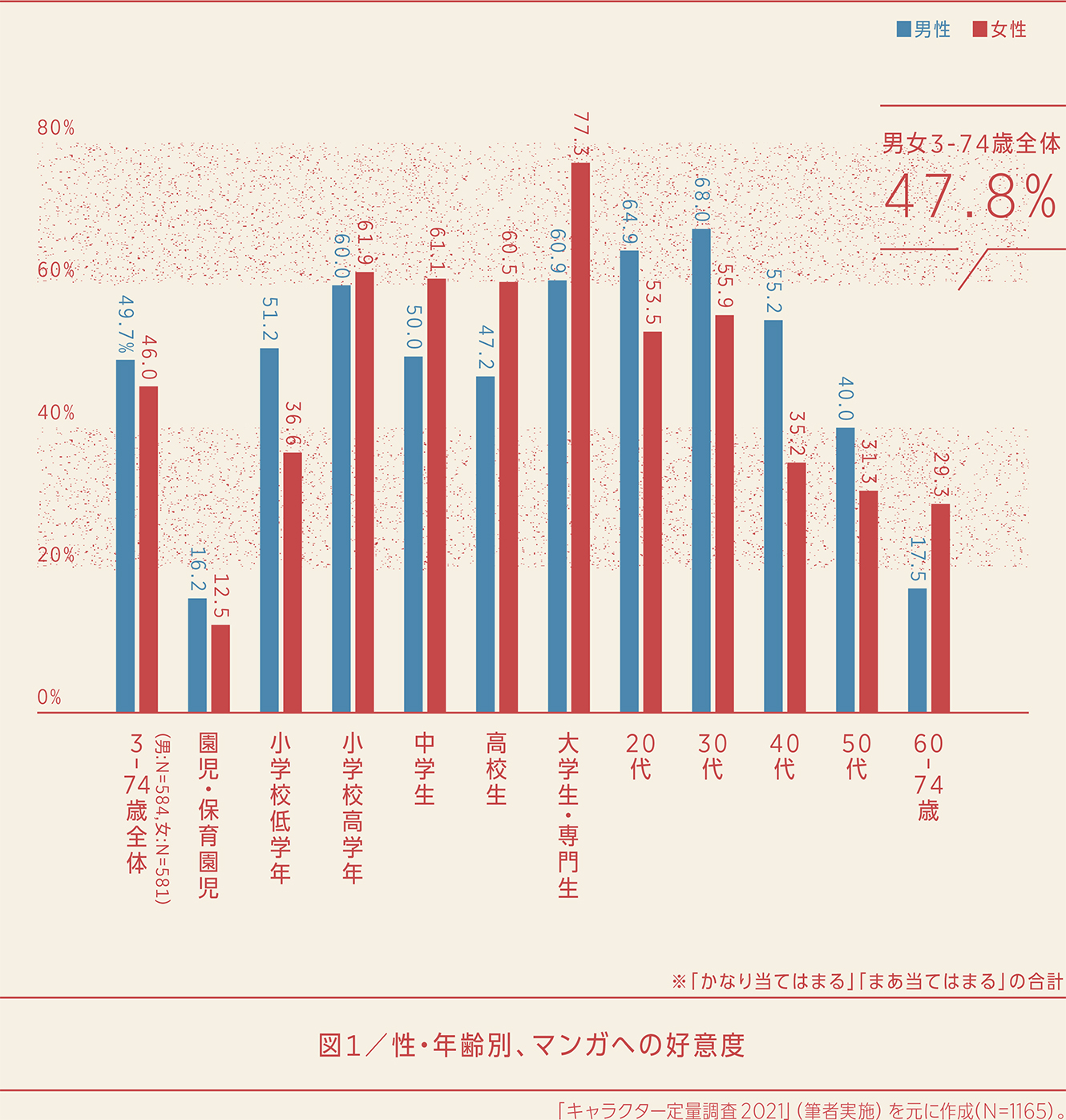

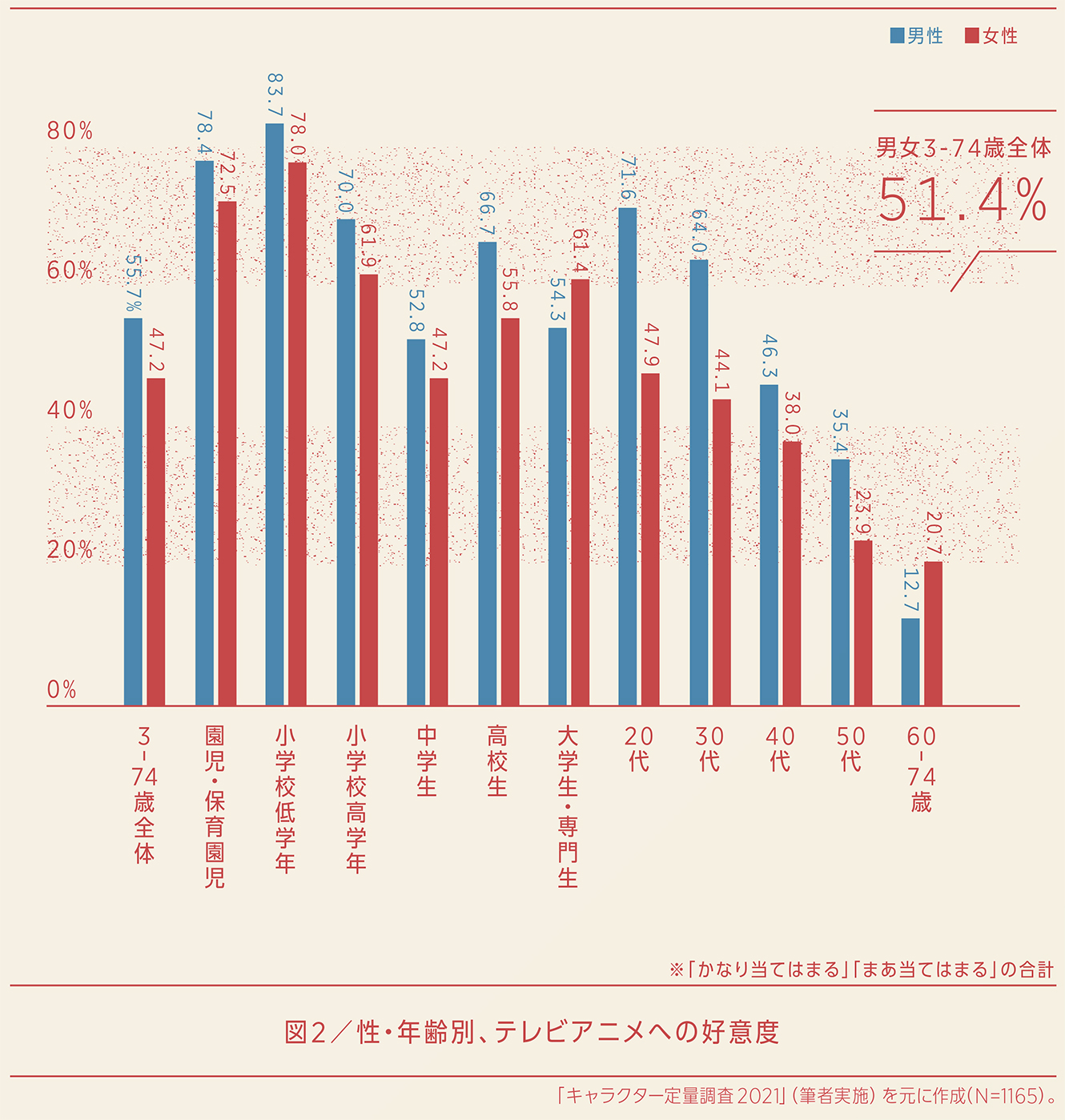

2021年11月に筆者が実施した「キャラクター定量調査2021」によると、男女3~74歳で「マンガが好きなほうである(かなり当てはまる+まあ当てはまる)」は47.8%、「テレビアニメが好きなほうである(かなり当てはまる+まあ当てはまる)」は51.4%と、それぞれ約半数を占めている。性・年齢別にみると、マンガ好意者は、男性では小学校高学年と大学生~30代、女性では小学校高学年~30代。テレビアニメ好意者は、男性では園児~小学生と高校生、20~30代、女性では園児~小学生と大学生と、それぞれZ世代を中心に多く存在する。

また、企業の広告・広報戦略に関わる機会の多い男性40~50代のミドル層で、マンガ、テレビアニメへの好意者がそれぞれ3~5割を占めている(図1、図2)。

「キャラクター定量調査2021」で「Q.次にあげるものの中で、あなたがふだん、お好きなキャラクターや気になるキャラクターと接することが多いのはどれですか?」という日常接点に関する質問に対して、男女3~74歳での接触経験者(かなり当てはまる+まあ当てはまる)は、「地上波のテレビCM」(37.2%)、「街角や駅などの店頭、看板、ポスター」(30.3%)など従来からの広告媒体に加えて、「LINEなどのスタンプ」(36.8%)、「YouTube、TikTok、ニコニコ動画などの動画投稿サイト」(31.6%)などSNS・動画サイトや、「コンビニ・スーパーのキャンペーン/飲料・食品などのおまけ・景品」(36.4%)など流通店頭SPキャンペーンで多かった。特にSNS・動画サイトは、男女ティーンや20~34歳で目立って多くなっている。

このように多くの日常接点でマンガやアニメを起用したプロモーションを見かけるようになって久しいが、ここではその主な理由について考察したい。

日本初の少年マンガ週刊誌『週刊少年マガジン』(講談社)、『週刊少年サンデー』(小学館)の創刊が1959年3月。日本初の本格テレビアニメ『鉄腕アトム』放送開始が1963年1月。1968年7月に創刊した『少年ジャンプ』(集英社)が『週刊少年ジャンプ』になったのが1969年。アニメブームを世間に知らしめた『宇宙戦艦ヤマト』の劇場公開が1977年8月と、筆者を含めた50代以下の中高年層は、生まれた時からマンガやアニメを浴びるようにして育った。

これらの世代が、企業のプロモーション制作のアイデアを出し、決定権を持つ年代になったことが、マンガやアニメの起用が増えたひとつ目の理由であると考えられる。同時にマンガやアニメへの好意が高い層は、先に指摘した通り、今後消費の中心となるZ世代だ。多くの企業が顧客として獲得したいターゲット層にあたるため、彼らの好むコンテンツを有効活用した広告事例も自然と多くなる。

またマンガやアニメのキャラクターが、世代や国境を越えて親しみ・共感を呼ぶような存在であることも、2つ目の理由に挙げられる。現在は、電子コミックや動画配信サービスを通して、新作はもちろんのこと、懐かしのマンガやアニメにも気軽に接する機会が国内外ともに増え続けている。

その結果、世代や国境を越えて支持され、新作アニメや実写ドラマ・映画化などでリバイバルされる作品も多数見受けられる。キャラクターが年を取らず、いつまでも身近な存在として寄り添ってくれるマンガやアニメは、今や中長期にわたって世界をつなぐ共通言語なのだ。それらが中高年の郷愁だけでなく、若い世代にも楽しさや親しみ・共感を呼ぶ存在となっており、消費者の共感を広く得る必要のあるプロモーションにおいても有効活用されていると考えられる。

そして、コンビニなどのキャンペーンで顕著な、ノベルティとしての活用しやすさや購入・情報発信の促しやすさが、3つ目の理由である。特に菓子や飲料など、比較的安価でブランド間の差異認識が小さく、情緒的な魅力が購入につながりやすいカテゴリーほど親和性が高い。最近ではキャンペーンで提供したグッズやデジタルデータをSNSで発信する消費者も多く、拡散性も期待できる。