編集部が街で気になった様々なデザイン

LOGO

国立工芸館

- 企画制作/UMA/design farm

東京国立近代美術館工芸館は、2020年夏に予定されている石川県金沢市への移転・開館にともない、通称「国立工芸館」のロゴタイプを新たに選定した。制作は、原田祐馬さんが代表を務めるUMA/design farmが手掛けた。「今回、デザインを手がけるにあたり重視したのは、『国立工芸館』というシンプルな5つの漢字で、工芸とどうやって関連付けてオリジナルのロゴタイプをつくるかという点です。そのため調査と思考に多くの時間をかけました。

その結果、我々は『工』という字に着目してデザインを考えることに。『工』の字は3本の線で構成されていて、どのような書体であっても要素と構成がシンプルに仕上がっています。また調査を進めていくと、甲骨文字として使われていた時代からほとんど変わらない形状だったことも発見でした」。

「工」の字に着目した背景には、調査の過程で、文化人類学者・竹村真一さんの著作『宇宙樹』(慶應義塾大学出版会)に出会ったことが大きいという。「その本の『工の思想/森の思想』というページに『工芸や人工の“工”という字は、もともと2本の横棒で表現された“天”と“地”を結びつける“人”の営みを表していた』と書かれており、とても感銘を受けました。

『工』が天と地のかかわりを繋ぎ大きな力を引き出す、宇宙的な広がりを持った営みを表現しているのであれば、自分たちは『芸』という字に気づかないうちに引っ張られていたのではないだろうか、と反省をしました。そこで、改めて『工』という字を丁寧に考え直していくプロセスがありました」。

「国立工芸館」という5つの文字のセンターとなる「工」をまずデザインし、その文字からエレメントを抽出して、他の漢字に展開していくという方法を取った。反復と重力をテーマに工芸らしい字形を目指したという。「わかりやすいデザインよりも、儚さとか尊さを感じられるデザイン。繊細な技術や、手が反復することで生まれる工芸の魅力が感じられるような仕上がりになったと思います」。

このロゴタイプは、国立工芸館のサインとして活用するほか、ポスターやチラシ、封筒、ホームページなどで活用される。移転先は、重厚感のある旧陸軍の歴史的建造物を移築・復元し、活用したものだが、そこに少し愛嬌のあるこのロゴタイプが掲出される。

BOOK

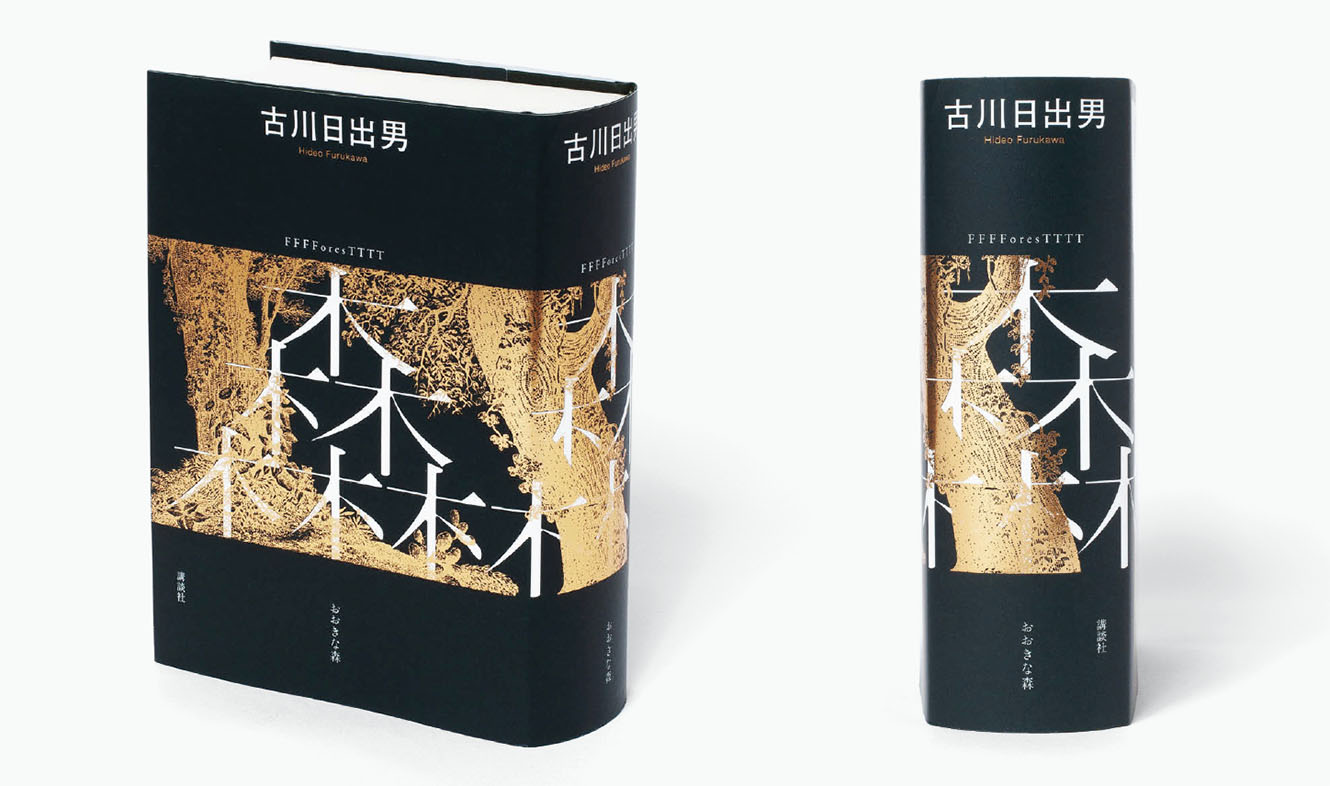

古川日出男『おおきな森』

(講談社)

- 装丁/水戸部功

束幅約65ミリという分厚さと、黒の下地に浮かび上がる木の形をした金色の箔など重厚な装丁が印象的な古川日出男さんの新刊『おおきな森』。装丁を手がけたのは水戸部功さんだ。古川さんの書籍を担当するのは今回で3冊目だという。

「カバーから本文の細部にいたるまで...