「時間をかけてオリエン資料をつくる時間がもったいない」「提案してもらった企画が求めていたものと違うけれど、時間切れ」・・・など、オリエンやプレゼンではクライアント側、つくり手側、それぞれが課題を感じるときがある。そんな「もったいない時間」やお互いの負荷を無くすべく、CHOCOLATE Inc.(以下、チョコレイト)が開始したのが「企画サブスク」だ。

これはオンラインチャットツールを使い、毎月ほぼ定額で同社プランナーたちの企画脳に「いつでも」「なんでも」「何度でも」アクセスできる企画し放題という契約である。そして、この提案を受け入れたのが花王ファブリックケア事業部だ。窓口を担当する商品PR 企画部 江添圭祐さんは「よい方向へ変えていくための新しいチャレンジ」と話す。

従来のオリエンやプレゼンに感じた課題

──チョコレイトが「企画サブスク」を始めたのは?

栗林:僕は前職で広告会社に勤めていた時代から死ぬほど企画書をつくってきましたが、あるとき「企画を考える」時間よりも「企画書をつくっている」時間のほうが長いことに気づいたんです。それって、もったいないと思って。企画書をつくる時間があれば、その分もっと企画が提案できるし、そもそも質を上げられる。もうひとつの理由は、よい企画ほど口頭やシンプルなテキストでパッと伝えただけでも面白いと伝わる。そうであれば従来の企画書やプレゼンという体裁にこだわらずに、例えば遠隔でもっとライトにやり取りしつつ、必要なときに会って企画を詰めることができるんじゃないかと。

江添:従来の進め方で、形式的に一度に多くの情報を伝えていただくことも大切な場合もありますが、栗林さんがおっしゃるようにこれはそれなりに時間がかかります。私たちもご提案を聞いて確かに企画の初期の段階でライトでもいいのでいろんなオプションを見せていただくことができれば、有りや無しやの議論が早めにできるし、こちらも無駄な時間は減ると思いました。

──従来のオリエンやプレゼンで感じていた課題や無駄とは。

栗林:一番の問題は、最初に提案した企画がNGだったとき。「次こそは成果を出さなければ」と思うので、プレゼンまでの準備にさらなる時間がかかる。その結果、トータルの稼働時間が膨大になってしまい、クライアントに高額な稼働費を請求せざるをえないという悪循環が生じます。こうしたプロセスを取ることで費用に見合う価値が出しづらくなっていると感じていました。

江添:提案の受け手側からすると、頑張って準備して、修正してくれているのもわかるので、もちろん冷静に判断はしているが最終的に断りにくくなる。場合によってはだいぶ方向性の違うものになってしまうこともあるのではないでしょうか。でもそんな状態はさけるべきですし、この「企画サブスク」の提案書を見たときこれならいけるのではと納得しました。

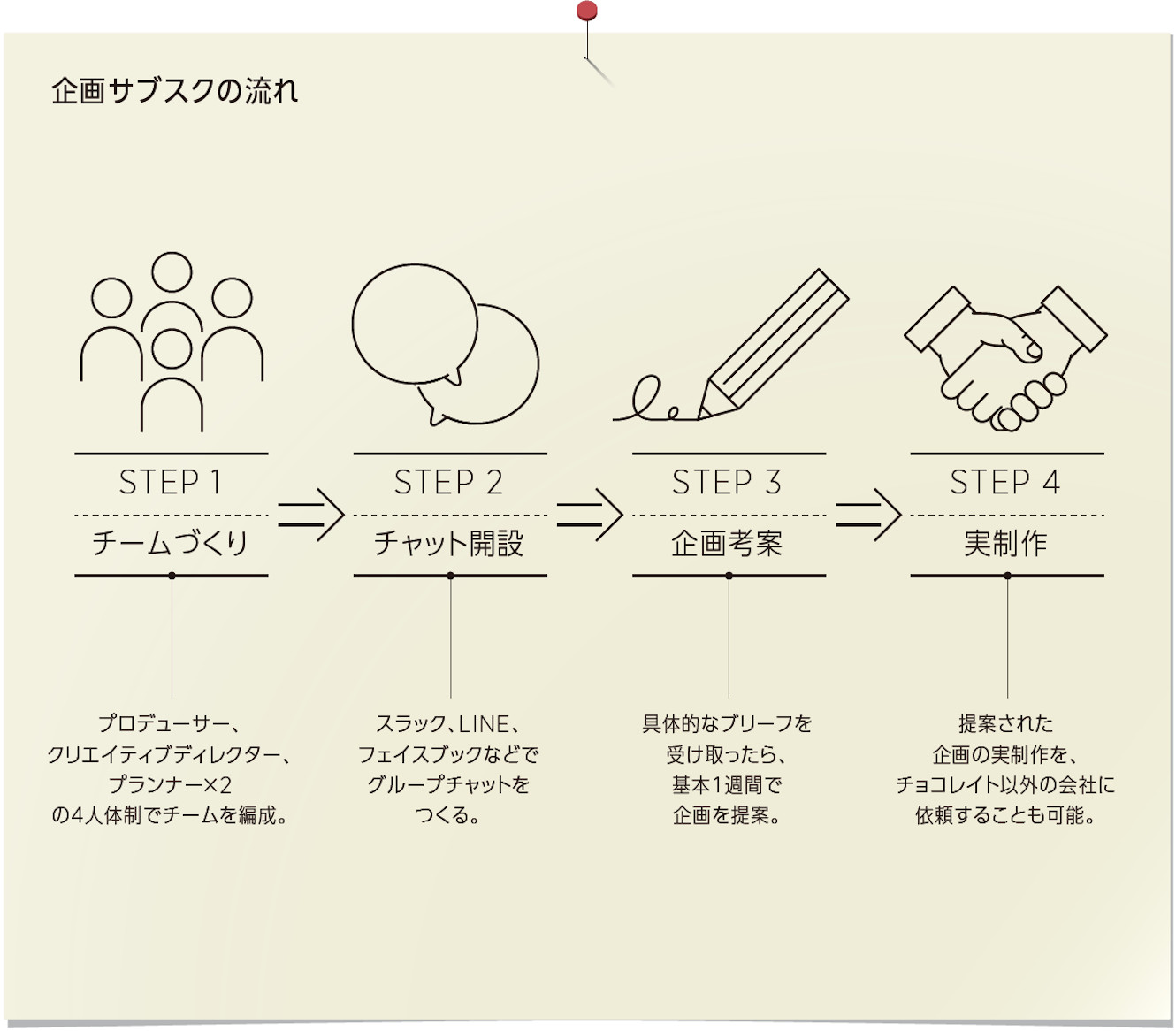

──企画サブスクの具体的な進め方は?

栗林:最初に両社でチャットツールにチャンネルをつくります。それから花王さんに簡単なブリーフをつくっていただき、受け取ったら必要なことはチャットで聞きつつ、社内でチームを集めてベースになるものを開発します。基本1週間でテキストまたは1案1枚の企画書を提案。そこに可能性があれば、その案件に特化したチャンネルをつくったり、実現可能性を調べたり、より具体化したプランを再度提案します。大事なのは、この段階で初めて直接お会いして、認識の相違がないかを確認すること。それ以降は、必要であればお会いするし、進捗報告ぐらいであれば、遠隔で確認するかたちで進めます。

江添:最初のオリエンのブリーフも紙1枚だけのときもあります。それをもとにチャットツールを使ってやり取りをしながら、お互いの目線を合わせていきます …