クリエイターのオフィスを訪ねると、よく見かける、大きな本棚。忙しい仕事の合間に、クリエイターたちはどんな本を読んで、どのように仕事に生かしているのか。第59回目はブックショップオーナーの江口宏志さんが登場。自身の仕事や人生に影響を受けた本について聞いた。

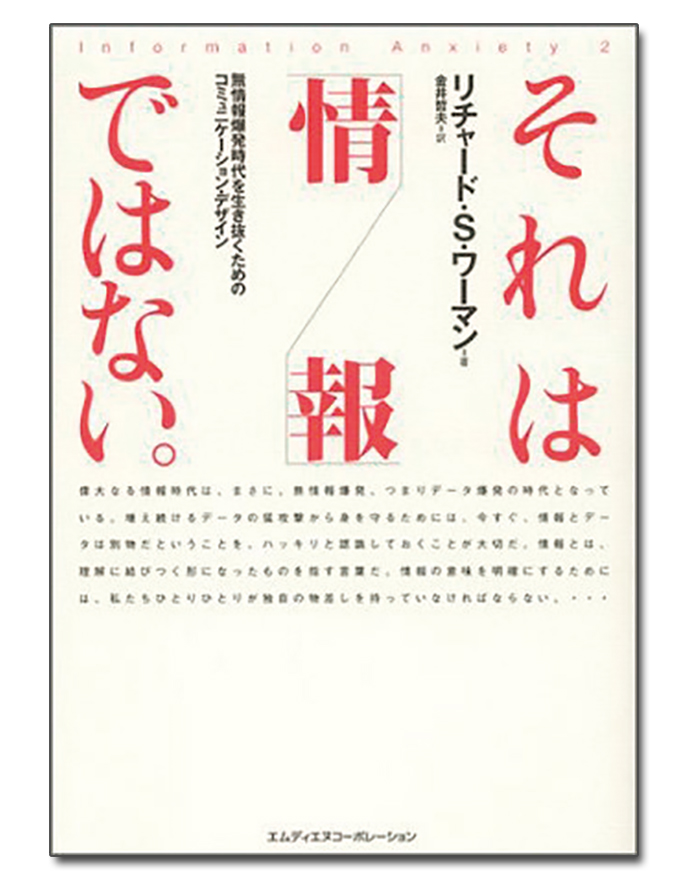

『それは情報ではない。』

リチャード・S・ワーマン(著) (エムディエヌコーポレーション)

情報があふれる現代を挑発するタイトルと400ページを超えるボリュームで、人と情報との関係、つまりどう生きるかを説いた名著。「常に質問あり」「ものをみつけるということ」「学習とは、何に興味をもったかを覚えていること」など、章タイトルだけでも興味をひかれますが、本文も身近な事例から根源的な考えへと導きます。「データが情報から知識、そして知恵へと移行してはじめて理解といえる」という一文にグッと来ました。

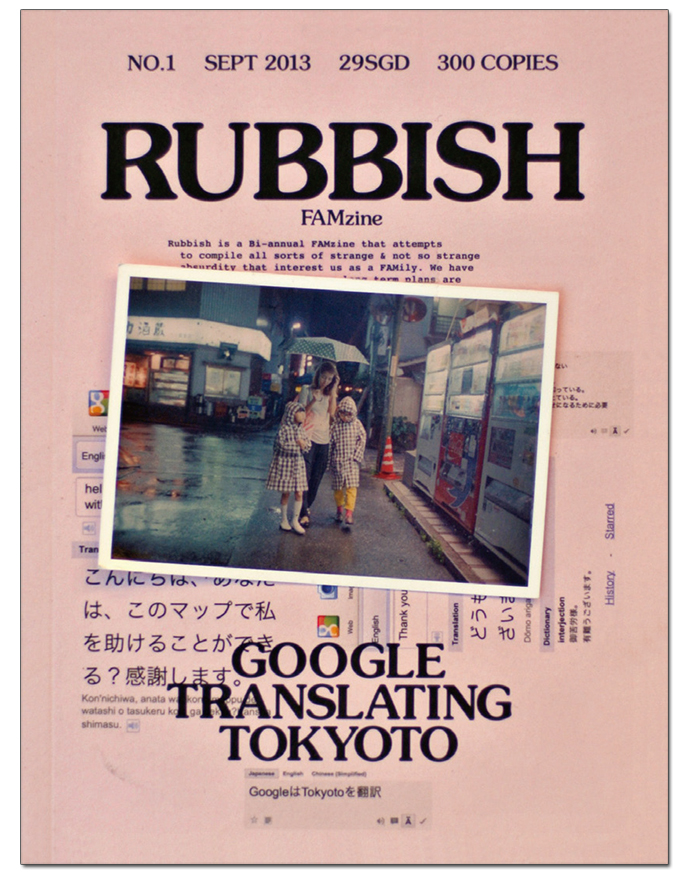

『RUBBISH FAMzine Google Translating Tokyoto』

Claire、Renn、Aira、Pann Lim(著)(HOLYCRAP.SG)

コミュニティやシェアといった言葉が大流行の昨今ですが、僕にとってのコミュニティとはまずは家族です。家族というチームを運営することの大変さと楽しさを、娘たちと日々格闘しながら感じています。ただ家庭のことって表現にするのは難しくて、どうしても親バカ的、内輪な話になりがちです。だから家族をテーマに一般性のある表現ができている本を見つけると嬉しくなります。この本はシンガポールの4人家族が東京旅行に行ったときの記録です。単なる旅行アルバムになってないのは、彼らは日本語が全くわからないのでスマートフォンとGoogle翻訳を駆使して、コミュニケーションを取る必要があったから。

ステーキハウスでは、子どもはよく焼いて、大人はミディアムレアになるように焼き具合をオーダーしますが、翻訳はこう。「シェフこんにちは、私の子どもはよく牛肉準備培地と、ミディアムレアの大人をしたいと思います。感謝します」。

見慣れた表参道の並木が、上野動物園の猿が、彼らの視点を通じてはじめて見るときのように新鮮に見えてきます。「Google翻訳」という第三者(物)の目を入れることで客観性が入るのがいいのでしょう。

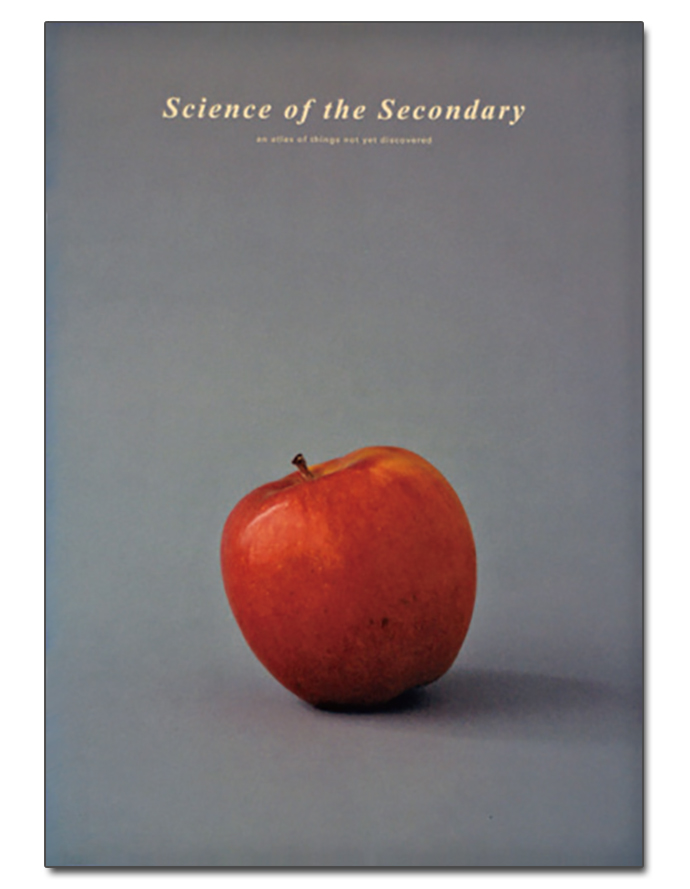

『Science of the Secondary』

Atelier HOKO(著) (Atelier HOKO)

「まだ発見されていないモノの地図」というサブタイトルが示すように、リンゴについてあらゆる角度から考察する研究発表です。アルファベットを覚えるときに"A for Apple"って言うのはなぜだろう?(Antじゃダメ?)から始まって、効率的なかじり方、シャリって音が耳に響く仕組み、スーパーでひっくり返って置かれているのはなぜ?などなど。

こういう何の得にもならないことをひたむきに取り組む人たちが大好きです。

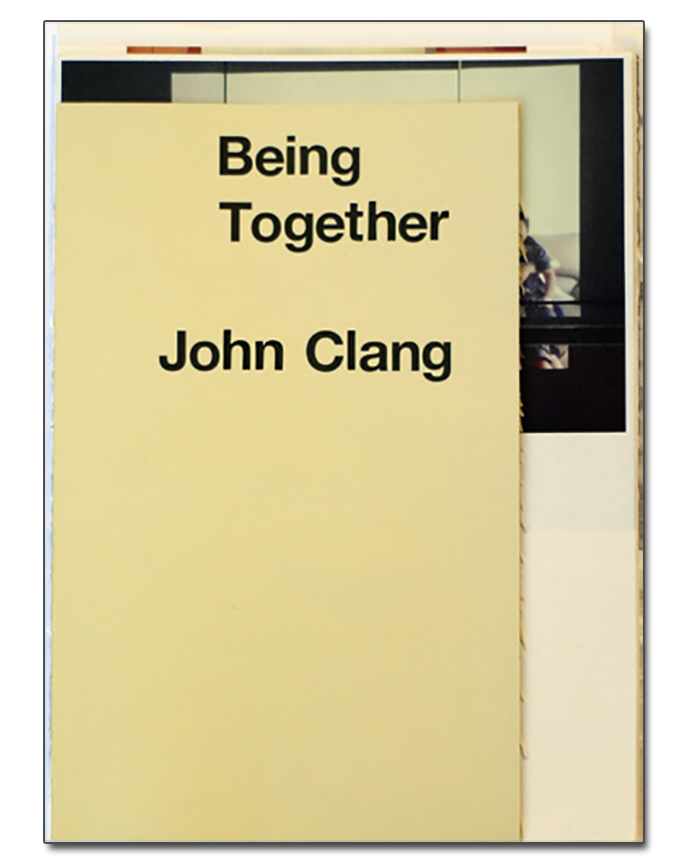

『Being Together』

John Clang(写真) (Do Not Design)

ニューヨークに拠点を置くシンガポールの写真家、ジョン・クラングが行う、離れて暮らす家族と一緒に記念写真を撮るプロジェクト。やり方は単純で、Skypeで実家と繋ぎ、自分のスペースを中央に空けて並んでもらい、その姿を壁に投影。自分がその場所に立ち全員が集合した写真を撮ります。現代の家族の不定形さや、物理的な距離と繋がりの関係を疑うようなコンセプトに、フラジャイルなブックデザインも一役買っています。

えぐち・ひろし

ブックショップ「UTRECHT」代表。「THE TOKYO ARTBOOK FAIR」共同ディレクター。アマゾンにないアイテムばかりを揃える「nomazon」や、読書の新しい楽しみ方を提案する「読書のフェス」など、新しい形の本との関わり方を次々に生み出している。著書に『ハンドブック』(学研)、『ない世界』(木楽舎)など。