富士通株式会社

デザインセンター経営デザイン部

加藤 正義

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

“「デザインの捉え方・世界を新鮮に感じ直す方法」、 「本質を可視化する力」を学ぶ特別講座”

日本を代表する世界的デザイナー 原研哉氏が考える「デザイン」について、「目覚めさせる力としてのデザイン」「新しい世界に向き合うデザイン」の2つの視点から迫る特別講座です。デザインそのものの考え方を進化させ続ける講師が、様々な実験的な取り組みから導き出したデザイン論を学び、物事の本質を見抜き、可視化する力としてのデザイン力を身に着けます。

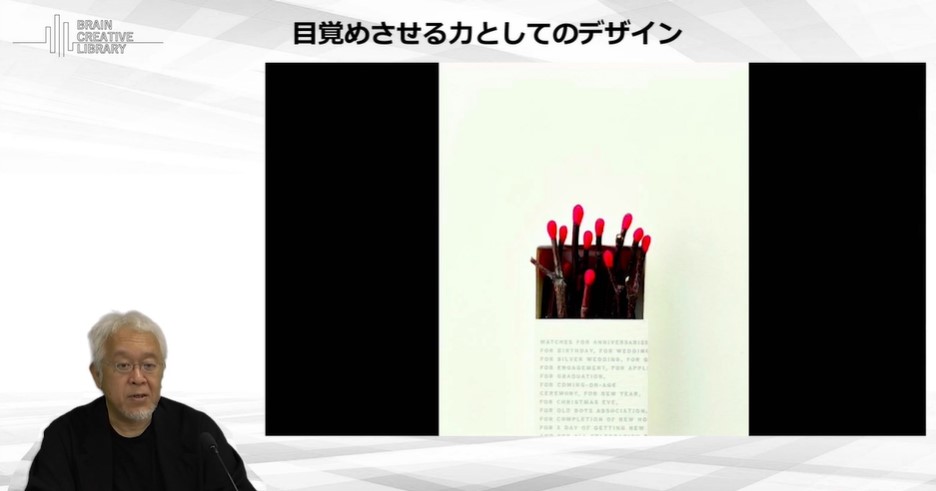

“目覚めさせる力としてのデザイン”

「デザインの捉え方・世界を新鮮に感じ直す方法」について、デザインの実践と並行して新しい方法を模索し続ける講師がたどり着いた答えとは。講義の前半では、世界をどう新鮮に見立てていくかについての、講師独自のデザイン方法論を学びます。

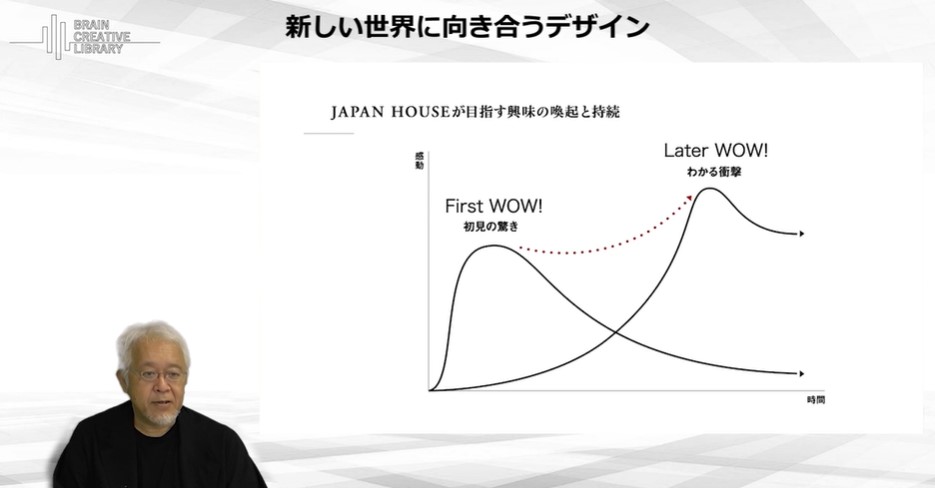

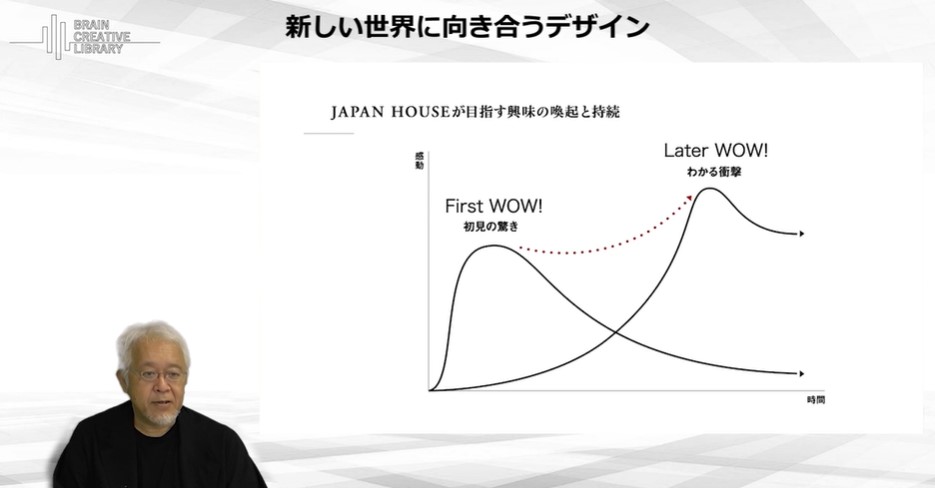

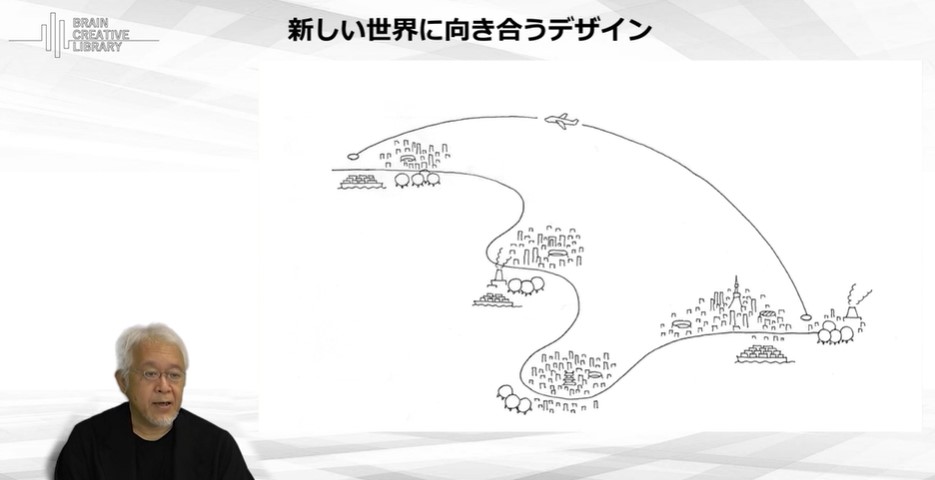

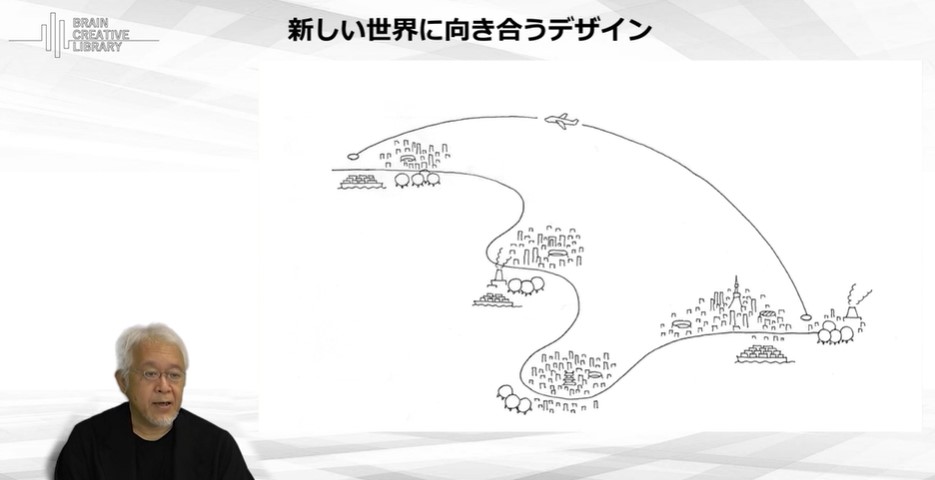

“新しい世界に向き合うデザイン”

「日本は工業立国を果たした後のヴィジョンを明快に設定できていない。」講義内でこのように問題提起をした講師が、豊かさと誇りをどう未来に見出していくのか。モノづくりから価値づくりへと、日本の産業の大きな転換点を見据え、「遊動の時代のデザイン」を語り起こします。

“本質を可視化する力としてのデザイン”

様々な仮説に基づきデザイン研究を推進する原研哉氏が、取り組みの中で導き出した気づきや視点を、事例とともに丁寧に解説。マーケティングや宣伝広告、デザイン業務に通底する「デザインそのもの」について、源泉をたどるカリキュラム構成になっています。

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約215分 | 目覚めさせる力としてのデザイン |

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

デザインを意匠的にではなく、「どのように売るか」という事業にコミットする視点でとらえられた

高いレベルのクリエイティブを制作して、かつ経営の視座を持って活躍されている

.png)

コンセプトの組み立て方やそのプロセスの重要性について、意識が一層高まった

顧客を理解し“選ばれるブランド”を体現する技術を学ぶ 顧客体験デザイン実践講座

優れたブランドは顧客と素晴らしい体験を共有し、長期にわたり生活者と繋がり続け、必要不可欠な存在へと持続的に成長し続ける循環を実現しています。

この循環のエンジンとなるのが、まさに本講座でテーマとして扱う「顧客体験」です。

ブランドを通した顧客体験をデザインすることの重要性は説かれているものの、実際にマーケターやデザイナーはどのように考え、どのようなプロセスを経て顧客体験をつくりあげていくべきか。

表立って語られることの少ない顧客体験のデザインを起点としたブランド戦略の裏側を「デザイン戦略・認知施策・体験デザイン・LTV向上」の4つの視点から体系化。

実際の事例をもとに18名のトップクリエイターがその技術を公開します。

開講日 | ⚪︎ Webでのお申込み後すぐに視聴を開始できます。(視聴期間14日間) |

注意事項 | 【受講上の禁止事項】 |

受講価格 | 【1名受講】 |