成熟した市場環境において、従来の認知獲得を目的とする広告重視の活動だけでは前年同等の売上を確保することも難しくなってきた。そうしたなか、長らく消費者をアクティベートするダイレクトマーケティングで培った知見を全方位型に展開しているのが大広だ。「売上をつくるのも、ブランドをつくるのも顧客である」という同社の考えを体現した、最先端のプランニング手法について話を聞いた。

BtoBtoCのメーカーにも拡がる顧客と直接つながる新たな関係

大広は2025年4月に「ダイレクトドリブン・マーケティング」という新たなプランニングの概念を発表した。現在は人口減少やライフスタイルの多様化などが進み、従来型のマスマーケティングだけでは、クライアントの課題解決が難しくなっている。認知や好意の先にある売上、さらにはビジネス成長にコミットするための新たな手法だ。

これまでのダイレクトマーケティングを支援する中で、ブランドを知っているのも、売上をつくるのも顧客であり、この顧客とのつながりこそが事業成果を高める――つまり「顧客こそ、最大の資産」という考えを重視してきた同社。企業と顧客が直接つながるビジネスすべてをダイレクトビジネスと定義し、まだ関係性のない「未顧客」もすべてを顧客と捉え、このつながりを成果に変えていくことを目指す。

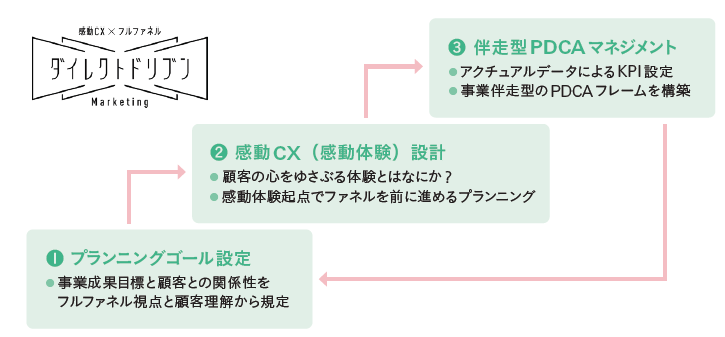

同社はこれまで実際に、金融機関や店舗を持つサービス業、店頭で販売されている消費財などにもこの考え方を適用し、実績を上げてきた。今回、こうしたプランニングの手法を「ダイレクトドリブン・マーケティング」として体系化。具体的には、①プランニングゴール設定 ②感動CX設計 ③伴走型PDCAマネジメントの3つのステップで推進していく【図1】。

図1 ダイレクトドリブンの3ステップメソッド

これまで大広が培ってきたプランニングの手法を、メソッドとして体系化。「ダイレクトドリブンマーケティングユニット」として営業・ストラテジックプランナー・クリエイター・マーケターが一体となってチームを形成し、企業に伴走する。

ブランドの価値を知るためのN=1まで掘り下げた顧客理解

ひとつめのステップである「プランニングゴール設定」においては、量的理解と質的理解の両方を重視する。量的理解では、売上構成やカスタマージャーニーを分解し、事業において最も重要なポイントを見極める。一方で質的理解では、N=1レベルまで掘り下げた顧客理解を行う。この深い顧客理解こそ、大広が長らくダイレクトマーケティングの伴走で培ってきた競争力の源泉と言えるスキルと言えるだろう。

「既存顧客はブランドについて理解してくれている存在であり、その深い理解は企業にとって資産と言えるものだと思います。その顧客に対して、ブランドの価値やなぜ使い続けてくれているのかを深く掘り下げ、“顧客価値”を見つけることからプランニングを始めていきます」(久野氏)。

感動体験でつくり出すファンを超えた「推し顧客」

もうひとつ、同メソッドの大きな特徴と言えるのが「感動CX(感動体験)」の設計で提示する「推し顧客」という概念だ。

「推し顧客」とは同社による造語で、単なるファンを越え、推し活をするほどブランドを愛してくれる顧客を指す。購買行動や情報収集に主体的に関与し、周囲にも影響を及ぼす、こうした“自走する顧客”を増やしてこそ、新規獲得にもつながると久野氏は説明する。

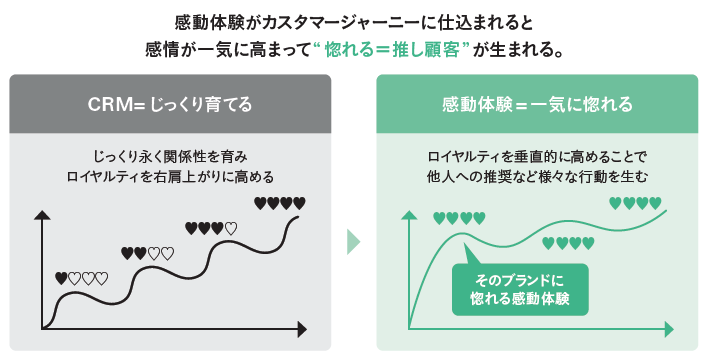

「従来のCXは、不満の解消や快適さの提供にとどまっていました。しかし、私たちはそこに加えて、心を強く揺さぶり一気にそのブランドを好きになるところまで持って行きたいと考え、“感動CX(感動体験)”の重要性を提示しています【図2】。

図2 従来のCRMと「感動CX(感動体験)」の違い

「推し顧客」とは、サッカーのサポーターであればグッズ購入や遠征を積極的にする人などがイメージに近く、購買行動や情報収集において自ら主体的に対象に関与し、周囲にも影響を及ぼしていくような存在を指す。

情報が溢れる現代、これまでのようにじっくり顧客との関係性をつくっていくだけでは、離脱も生じやすくなります。とくにリアルな場におけるブランド体験を設計することで、“推し顧客”を生み出そうと考えています」(久野氏)。

この考え方は特に、カテゴリーNo.1ではない企業で効果を発揮するという。「ナンバーワンブランドではないものをあえて選ぶ人には、何らかのこだわりがある。そうした顧客との関係性構築は、推し顧客創造のアプローチが非常に適している」と鈴木氏は説明する。

複数レイヤーに伴走しワンチームの事業成長に寄与

そしてこれらをさらに強化するのが、3ステップ目の「伴走型PDCAマネジメント」である。

事業成長に資する支援を行う中で、近年はマーケティングレイヤー以外との連携が増えてきた。ひとつは施策担当者のエグゼキューションレイヤー。もうひとつがビジネスに対する成果を測るビジネスレイヤーだ。大広はこれらを横断的にサポートし、共通言語での議論を促しながら「互いに何をやっているか分からない」という問題を解消。ワンチームとなりビジネスの成果をもたらしていく。

デジタル化と情報社会化が進展し、企業と顧客があらゆる接点で直接つながることが可能になった現代。顧客との直接的なつながりを起点とした同社のアプローチは、成熟市場において持続的な成長を求める企業にとって、新たな突破口となるだろう。

お問い合わせ

株式会社大広

E-mail:info@daiko.co.jp

URL:https://www.daiko.co.jp/