日用消費財(FMCG)業界において、店頭での購買行動はこれまで可視化が難しく、広告効果測定が長年の課題だった。しかし、ファイントゥデイはその課題に真正面から向き合い、フェズが提供するリテールメディアソリューション「Urumo Ads(ウルモ アズ)」を導入。全国15流通横断の購買データを活用することで、プロモーション効果の明確な可視化と、より精緻なブランド戦略の立案を実現している。両社の協業がどのようにFMCG業界の新たなマーケティングの扉を開いたのか、その具体的な取り組みと成果、未来への展望を両社に聞いた。

複数の流通を横断しながら店頭購買を可視化する

2024年2月、ファイントゥデイが満を持してプレミアムシャンプーブランド「+tmr(プラストゥモロー)」を市場に投入した。ただし、同ブランドは商品価格帯1500円から1600円のプレミアムヘアケアカテゴリーに属し、同市場は過去数年でブランドライン数約1.7倍、売上規模約3.3倍と急成長するレッドオーシャンであり、群雄割拠の中で勝ち抜くにはメディア戦略が極めて重要であった。先行発売をうけて全国に展開するにあたりひとつのカギが、フェズが提供するリテールメディアソリューション「Urumo Ads」だ。全国15の流通企業と連携し、ID横断型の購買データや店頭データなどを管理・分析するリテールデータプラットフォーム「Urumo」をベースに、約1億IDの購買データを基盤とした広告ソリューションである。主要広告メディアとの連携により、ターゲット分析から施策実行、効果測定までを、複数の流通を横断しながら一気通貫で可視化できる強みを持つ。

もともとファイントゥデイは、ターゲット×メディア習慣×購買行動の掛け合わせで、同じ価値であっても「メディアによってどこをフックとするか」「どう伝えるか」といった問いへの答えを日々模索してきた。しかし、同社の売上の約90%がドラッグストアを中心とした店頭販売であるため、広告接触と店頭購買の因果関係を明確に可視化することが大きな課題であった。

ファイントゥデイ 日本事業本部 ブランドマーケティング部 IMCグループ グループマネージャーの伊藤邦浩氏は、「生活者の行動から逆算してメディアプランを構築するためには、Urumo Adsのようなソリューションを活用し、プロモーションの効果を適切に判断していく必要があると考えていた」と語り、これがフェズとの協業を決断した背景だと説明する。

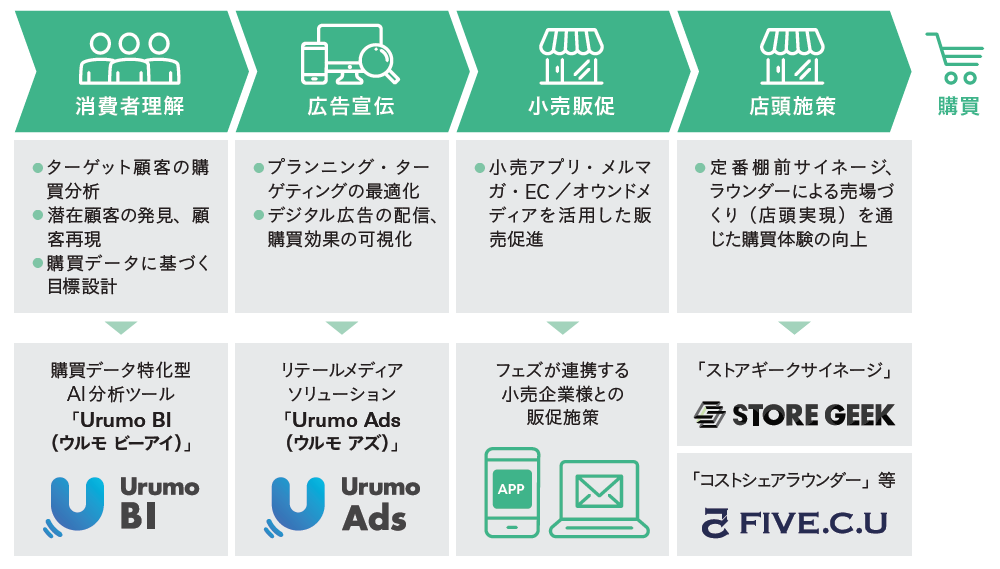

図表 フェズが提供する、購買データを起点としたブランドマーケティングソリューション

「0次分析」から施策後のPDCA立案までを一気通貫で

ファイントゥデイはフェズと複数のブランドで協業しているが、「+tmr」の事例では特にその連携が光った。まず、プロモーション開始前に、フェズが連携するID-POSデータを活用し、シャンプー市場の各カテゴリーにおけるブランド定着率を詳細に分析したのだ。具体的にはフェズの「0次分析」によって、「どのカテゴリーに広告を配信すれば最も適切な顧客層にリーチできるか」を分析することにより、美容感度の高いプレミアム市場のユーザーの買い回り傾向が明確になった。

ファイントゥデイはこの結果に基づき、ROIの最大化という点も考慮し、最も効率的にターゲティングするには、群雄割拠であるがゆえの買い回り層の多さなど「購買の癖」に焦点をあて、誰に何を認知させることが最重要かを判断することができた。伊藤氏は、「プロモーション開始前に詳細なターゲット分析ができたことで、自信を持ってプロモーション活動を進めることができた」と語る。

また取り組みを通じて、広告に接触した顧客が実際に店頭で購入したかどうかを、購買層ごとの粒度で分析できるようになったことは画期的な成果だ。「0次分析でのターゲティングに実購買データの掛け合わせによる答え合わせだけにとどまらず、実購買層をクリエイティブとの掛け算で粒度細かく分析ができることで、打率と効率の両方を備えたPDCAサイクルを回すことができる」と伊藤氏。「これはフェズさんと協業していなければ実現できなかった」と述べ、ターゲットの明確化から購買検証までを一気通貫で実現できたことが大きな成果だったと強調する。

売上を起点としたクリエイティブの検証や、媒体ごとの比較も可能になった。例えば、商品カットとSNSのインフルエンサー投稿のどちらが効果的か、InstagramとXに割く予算はどれくらいの配分が最適かといった分析が可能となり、これに基づいて広告費の配分を調整できるようになった。これにより、メディア施策における柔軟性と効率性が向上したことも大きな成果である。

フェズ ビジネスプロデュース本部 アカウントマネジメント部部長の鈴木聡一郎氏によると、提案は「0次分析の設計」「再現性の高いプランニング」「施策のレポーティング」の3フェーズで行われ、特にファイントゥデイとは「徹底的に仮説を出し合うプロセス」を重視したという。「仮説を持ってデータを分析するプロセスが、ファイントゥデイさんの『納得感』や『自信を持ったプロモーション活動』につながり、良い結果につながった要因のひとつだと考えています」(鈴木氏)。

伊藤氏もこれに同意し、「二人三脚という言葉がまさに的を射ている」と、両社の協業が単なる広告会社との関係を超えた価値を生み出したことを示した。

今後の展望について伊藤氏は、IDPOSデータのボリューム拡大と、効果検証サイクルのよりスピーディーな実現を要望する。加えて、「現在進行中のプロジェクトとして、フェズさんが保有する膨大なIDデータを活用した顧客像のディープラーニングにも期待しています。AIを活用しながら、『この商品群を購入している人は、このような顧客像になり得るのではないか』といった洞察を深めることで、広告配信という枠を超えた、新しい価値創造につながるでしょうから」と、AIを活用した高度な分析によるメディア戦略にとどまらない上流への貢献にも期待を寄せた。

鈴木氏も「顧客像の再現とは、具体的に現在のIDデータに紐付いている購買履歴や性別といった情報に加えて、さまざまなデータを生成AIも活用しながら付与していくことです。これによって『購買計測、ターゲティング、分析までが一元的に行える世界』を目指すことで、ブランドのプランニングから施策実行までの流れをさらに強固にしていきたいです」と意気込みを語った。

お問い合わせ

株式会社フェズ