広告効果を可視化し、企業のマーケティング活動を根本から変革しようとする動きが加速するなか、ビデオリサーチはその専門性と豊富なデータを強みに、広告戦略のPDCAサイクルを企業自身が根拠をもとに主体的に回していけるように支援するサービスを提供。従来の勘や慣習に頼りがちな宣伝活動から脱却し、データに基づいた意思決定を可能にすることで、企業のブランディング効果を最大化することを目指す同サービスの強みや活用例について、同社の4名に話を聞いた。

マーケティング×解析の専門家が広告PDCA内製化を支援

ビデオリサーチといえばテレビ視聴率の調査というイメージが強いが、近年は調査事業だけでなく、各種のデータを扱うプロとして、データドリブンなマーケティング戦略の実行を支援する各種ソリューションの提供にも力を入れる。そのひとつが、クライアント自身が広告会社任せにせずに主体的に判断して広告戦略のPDCAサイクルを回せるようになることを目指す「ブランディングPDCA内製化支援ソリューション」だ。

特に、効果測定が難しいとされてきたブランディング効果を可視化し、企業の宣伝活動をサポート、そして自走することまで支援することを強みとして打ち出している。本サービスは事業やブランドの継続的な成長のために広告を戦略的に活用したいブランドマネージャーや広告全体の説明責任を担う宣伝部のマネージャー層が、データに基づいた意思決定を自ら行う必要性が高まっている現状に対応するべく開発。若狭谷笑未氏は、「以前は、計測しやすいデータに基づいた短期的な施策が主流でした。しかし近年では、中長期的な視点での戦略が重視されるようになっています。それに伴い、効果測定の指標も“想起率”などにシフトし、ブランド価値を中期的に高めようとする動きが広がっています」と話す。

同社は、2025年の中期経営計画で掲げた「ソリューションカンパニー」を目指し、本サービスを改めて強化していく方針だ。

今後はデータを提供するだけでなく、そのデータを活用して顧客が具体的な施策や戦略を改善していくためのコンサルティングまでを包括的に提供する狙いだ。

効果検証のプロが、戦略改善まで一気通貫で支援

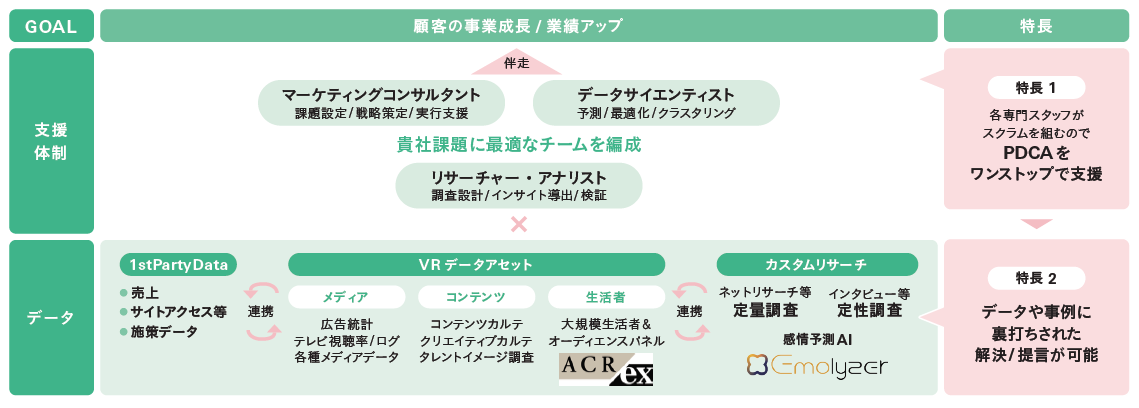

本サービスの最大の強みは、専門性の高いコンサルタントやデータサイエンティストが顧客に寄り添い、共に課題解決に取り組むことにある。

単に分析レポートを提出するだけでなく、PDCAサイクルの設計からデータの提供、その後の活用に至るまで、顧客と密に連携しながら支援を行う。一般的なPDCAが「Plan(計画)」から始まるのに対し、長年培ってきた「Check(効果検証)」の知見を強みとする同社は、まずこの「C」から着手するという独自の進め方が特徴だ。

図表 ビデオリサーチ伴走型マーケティング支援「ブランディングPDCA内製化支援ソリューション」の特長

また、同社が保有する豊富なデータも大きな強みである。テレビ視聴率データに加え、デジタルメディア接触データ、約7000件に及ぶ広告クリエイティブの評価データ、タレントの評価データなど多岐にわたり、全国約1万人の生活者パネルから得られるメディア接触状況やブランド認知度、購入意向などの詳細なデータを活用することで、精度の高い提案が可能となる。

「当社が保有する客観的なデータは、企業の宣伝担当者が社内で予算を獲得する際の説明責任を果たすための強力な根拠となります」と山本勇気氏が語るように、データに基づく客観的な根拠の提供により、顧客の意思決定を効果的に支援する。

本サービスはすでに複数の企業で導入され、具体的な成果をあげ始めているという。ある消費財メーカーでは、広告キャンペーンの評価データを活用してメディアの最適な配分を実現した。この企業は、各媒体への出稿金額と態度・行動変容をKPIに設定し、データを蓄積。そのデータをもとに、Excelで簡単に操作できるメディア最適配分シミュレーションツールを構築した。河原達也氏によると、このツールの最大の特徴は「一般的なメディア配分の最適化で重視される売上やサイトアクセスといった短期的な指標だけでなく、ブランド評価を最終的なKPIとして設定している点」である。

これにより、企業のブランド特性や商材の性質に合わせた、より効果的なメディア配分が可能になった。導入後は全社的な勉強会が開催され、さまざまな事業部のマネージャーがツールを実際に活用することで、顧客自身がPDCAサイクルを回せるようになる「自走」が実現しつつある。

ほかにも、ある消費財ブランドの「競合ブランドからのスイッチを促進したい」という課題の伴走においては、まず、使用シーンに基づく4つのセグメントを設定し、次に各セグメントの市場規模や自社シェアを分析して成長余地を明確化。さらに、購入理由や競合ブランドへの不満点から消費者ニーズを深掘りし、競合ユーザーから見た自社商品の魅力との差分もかけ合わせることで、スイッチに有用なターゲット層とその取り込み方を導出した。そのうえで、分析結果をもとにターゲットに届くコミュニケーションプランを策定し、効果検証の仕組みも構築した。

広告主がこうした相談をビデオリサーチにも持ちかける背景には、「第三者性」へのニーズがある。

「最近では、プランニングを担う企業が広告会社以外にも広がっています。そうした中で、特定のメディアに偏ることなく、データに基づいてフラットに戦略を立てられる“第三者”としての立ち位置に信頼を寄せてくださる企業が増えています」(宮田正晃氏)。

ユニークな立ち位置で支援を行う同社は今後、顧客が導入しやすい形でさらにサービスの拡充を目指していく。

同社主催のビジネスフォーラム「VR FORUM2025」が10月8日(水)・9日(木)開催。

お問い合わせ

株式会社ビデオリサーチ

〒102-0075東京都千代田区三番町6-17

URL:https://www.videor.co.jp/service/media-data/pdca-solution.html

(本ソリューションのサービスページはこちら)