AIの力を用いて「企画から編集、構成まで一気通貫したフロー」を提供するStoryHub。生成AIと人はどのような役割を担うべきなのか。コンテンツ制作はどう変わっていくのか。StoryHubの代表取締役・田島将太氏が、博報堂出身のクリエイティブディレクター・原田朋氏とAIと人との共創について語り合った。

AIにない「作り手の物語」が読みたいコンテンツをつくる

―サービス概要についてお聞かせください。

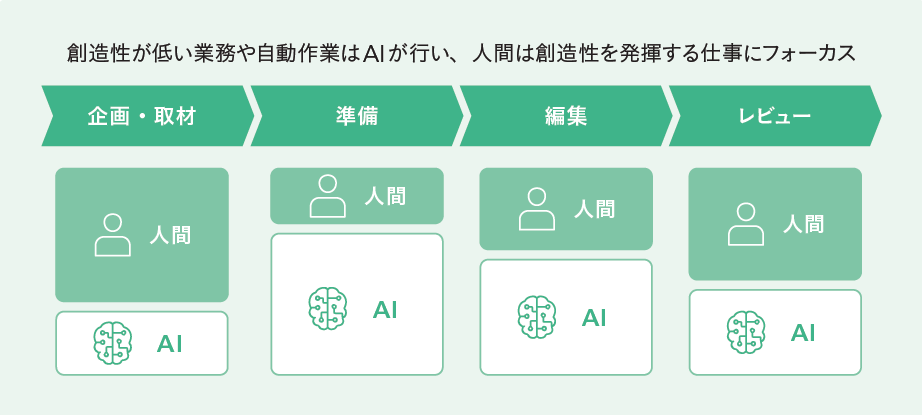

田島:「StoryHub」はオールインワンのAI編集アシスタントサービスです。一番の強みは企業が情報発信するうえでのコンテンツ制作を一気通貫でサポートすること【図表】。

誰が使っても独自の「レシピ」に基づいて、一定のクオリティを担保した記事を制作することができます。インプットは音声、テキストから動画まで柔軟に受け付けていますが、アウトプットはテキストが中心。例えばテレビ局で、一度放送した番組の内容をWebやSNS向けに再編集して展開するという活用の仕方も出てきています。

図表 AIを、担当者や編集のパートナーとして使いこなすワークフロー

記事制作における企画・取材から準備、編集、レビューまでの工程を各種機能でサポート。StoryHubでは、この工程をAIでサポートすることの特許を取得した(特許第7685132号)。現在、メディア企業・上場企業などの100以上のメディアに導入されている(2025年7月時点)。

―生成AIがコンテンツ制作に与える影響をどう見ていますか。

田島:私自身はこれまでWebメディアの事業開発に携わってきましたが、AIの編集能力が高まると、独自性の源泉が「情報源」そのものになるので、企画や取材が表現力を左右するようになると考えています。編集者やライターには、ディレクションやレビューなど、人とAIの役割を設計する、すなわち“編集を編集する”、メタ編集者的な仕事が求められるようになるのではないでしょうか。

原田:誰もが短時間で質も量も同時に上げられる環境になるので、競争も激しくなる。そこで生き残るには、読んだ人に他の記事にない発見・納得・感動を提供するためにはどうすれば良いかを考えることが重要です。その意味でも、一次情報を得てくる力(取材力)は、より重要になってくると思います。私が「StoryHub」を良いなと思った理由は、利用者が音声やテキストなどの一次情報をインプットしないと機能しないサービスであるからでした。

田島:AIを活用すると、コンテンツ制作においては表現の部分で差異が生まれづらくなっていくと思います。だからこそ、改めて企業ならではの一次情報を発信する力が競争軸になっていくのではないでしょうか。

―AIは消費者の情報取得行動にも変化を与えると思います。

田島:AIチャットボットなどが浸透していけば、消費者が最初に触れる情報がメディアではなく、AIで再編集されたものになっていくでしょう。それゆえ消費者は、自分が見ている情報が「すでに何度も編集されているものかもしれない」と想像できるだけの情報を見極める力が必要とされていくようになると思います。

原田:すぐに答えを知ることができるのは大きな変化ですよね。ただ、答えを知ってそこで考えることをやめてしまう人が増えるのではないかとも感じています。メディア産業の課題としては、良い取材を元にした記事を制作しようというインセンティブが働きにくくなり、記者やメディアが取材から離れてしまうリスクがある。そもそも生成AIが提示する情報には、ソースとなる記事や取材が必要なのに、生成AIから出てくる情報もそれを利用した記事もどこかで見たものばかりになって、結果メディア自体の価値が下がる。それが中長期的に問題になると思います。

―情報を発信する側のオリジナリティや信頼性は何において担保されていくと考えますか。

田島:AIが絶対に獲得できないもののひとつは「歴史」です。老舗と呼ばれるお店やブランドの信頼性は根強く残っています。それゆえ、企業においても歴史に基づく信頼性はコミュニケーションに活かせるものです。

そしてこうした歴史を積み重ねるためには、いま発信する一次情報が重要となります。一次情報に最も近いところにいるのは、企業やブランド自身。コンテンツ制作コストが著しく低減していく環境において、自らも発信していく価値はさらに高まっています。例えば、当社のクライアントのあるプロサッカークラブでは、試合直後、選手の気持ちが最も高まっている瞬間にインタビューを行い、StoryHubでコンテンツを制作し発信しています。これまでは年に一回出せるかどうかだった情報を、2週間に一回は出せるようになったと聞きます。公開された記事はファンだけでなく、選手も読んでいて、それによってチーム内のコミュニケーションも活性化したそうです。

原田:田島さんが言うところの企業の歴史というのは「作り手の物語」あるいは「文脈」とも言い換えられるのではないでしょうか。例えばビールの話を聞くのなら長年ビールづくりに携わってきた企業に、AIについてならAIベンチャーの田島さんに聞こうとなる。それまでにかけてきた熱量や、その過程で起きた紆余曲折、そうした文脈が読みたいと思わせる理由になると考えます。

またプロサッカークラブの事例を聞いてとても良いなと思ったのですが、AIによって制作コストが下がると、ニッチなコンテンツの成立可能性が高まると思います。全国区のニュースだけではなく、町の飲食店や、地域のイベントのようなミクロのレベルでパーソナライズできるというポジティブな変化も生まれるのではないでしょうか。企業の広報活動にも活かせる潮流だと感じます。

―ブランド人格といった言葉がありますが、生成AIがつくるコンテンツで“らしさ”を出すことはできるのでしょうか。

田島:上流工程で自分たちらしさが出せれば、生成されるものにも自然に反映されるので、先述の通り、やはり一次情報となる企画と取材が重要だと思っています。

原田:「StoryHub」に「らしさ」をつくる機能があるとおもしろいですね。“ブランディング機能”とも言えるかもしれませんが、「あなたがこれまで書いてきたのはこういうテーマと切り口なので、これがあなたらしさなのではないですか」というような。それができると私の仕事も8割はなくなってしまうかもしれませんが(笑)、個人や小規模なプロジェクトにとっては、大きな強みになると思います。

お問い合わせ

StoryHub株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F

E-mail:business@storyhub.jp 営業部宛