2001年の創業以来、ATMをベースに事業を拡大してきたセブン銀行。2021年には“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスを策定。パーパス実現に向けて、常にお客さまに寄り添い、絶えず新しいことに挑戦しています。

新たな体験価値創出のためのマーケティング高度化を目指し、2023年度より宣伝会議との取り組みがスタート。2024年度はブランディングの視点も追加し、『マーケティングコミュニティ2024@宣伝会議』として、外部のマーケターやプランナーの方々との対話を通じて、新たな価値創出のため活動しています。

本連載では、プログラムに参加しているセブン銀行グループメンバーが編集・執筆担当になって、活動の様子をVOL.1-3の全3回でレポートします。

VOL.1 記事制作担当

(左から)

セブン銀行

ブランドコミュニケーション部

中村 保乃香

2021年に入社、新規事業開発等に携わり、育休を経て2024年4月にブランドコミュニケーション部にて仕事復帰し、新サービスのプロモーション等を主に担当。「マーケティングは商品を売る単なる手法ではなく、お客さま目線で考えるべき、社会課題をも解決しうる大きな可能性を秘めた思考・手段であるということが、初心者の私にとって一番大きな気づきでした」。

セブン・カードサービス

新サービス開発部

高木 正志

2014年に入社、クレジットカードの営業、コールセンター運営などの業務に携わり、現在はクレジットカードのサービス開発業務を担当。「これまでを振り返ると、どういうサービス・施策が提供できるかと考えることが多かったですが、今後はこのサービス・施策を提供することでお客さまがどう感じるのか、どう変わるのかと考える習慣を身につけていきたいです」。

第1回講義レポート

人と人を人の視点でつなぐ発想とは……

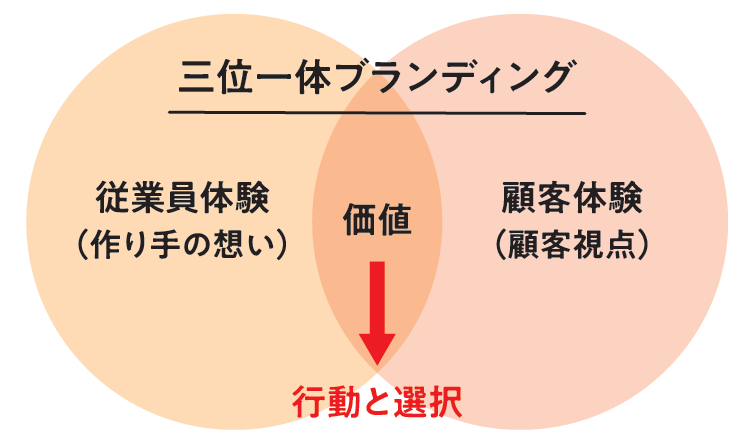

マーケティング思考はひとつではないので、いろいろな意見があってよく、自分なりの考えをもつことが大切であるという大前提のもと、矢野さんは「ピープル・ファーストの思想」を提唱しています。それは“人”を中心にしてマーケティングを行う発想で、顧客のみならず従業員、企業も含めた三方良しの「三位一体ブランディング」が自分ゴト化を促進し、顧客体験と従業員体験の双方を一緒に満足させる、という考えです。

具体的な方法として一番重視すべきと言われていた、HOWやWHYではなく、WHY PEOPLE(なぜ人は○○なのか)で考えた課題設定をすぐにでも実践してみようと思いました。

顧客視点が「買う理由」へと導き、作り手の想いが「選ばれる理由」(差別化)を生む。それゆえ、「作り手の想い」と「顧客視点」の間にどんな価値が生まれるかを見つけられるのがマーケティング思考であり、その価値こそが顧客の「行動と選択」に直結する。

【講師】

D&Fクリエイツ

代表取締役社長CEO

矢野 健一さん

主に事業のV字回復を期待される局面を多く経験。現在は会社のパーパスやバリューを商品と一緒にブランディングして競争力に変える三位一体ブランディング手法を開発して、社員が誇りとやりがいをもって働く環境づくりを目指して活動している。

第2回講義レポート

マーケティング活動は社会における企業の存在意義となる

マーケティングという言葉の定義は、顧客に向き合うからこそ顧客の変化に伴い時代によって変化します。マーケティングの考え方は「誰に、何を、いつ、どこで、どうやって提供するか」であり、商売そのものと言えるのです。

商売をする企業の活動とマーケティングは切り離して考えることはできず、顧客に対して価値を提供し続けることで企業は持続可能な成長を実現できます。企業が行うマーケティング活動は消費者の行動や価値観に影響を及ぼし、社会にも多大な影響を与える重要な活動であり、その活動によって社会課題の解決や社会的価値を創造することで、企業価値も向上していくことができます。

「『誰に、何を、いつ、どこで、どうやって提供するか』を考えることが重要である、というお話が印象に残っています。この考え方を習慣化することで、お客さまに少しでも価値を感じていただきながらご利用いただけるサービス・施策を提供していきたいです」。

「『マーケティング=商売そのものであり、その商売で誰かの課題を解決できるかが社会におけるその会社の存在意義』という言葉が印象に残っています。単なる“商売”としてではなく、“誰かの課題を解決する”視点で考えるとマーケティングの視野も広がると思いました」。

【講師】

キャントウェイト

代表取締役

平松 葉月さん

青山商事や幸楽苑などでマーケティング、ブランディングに携わった後、現在はマーケティング、ブランディング、コミュニティ視点での企業支援の会社を設立し、活動している。

第3回講義レポート

企業成長の鍵はPRの上手な活用

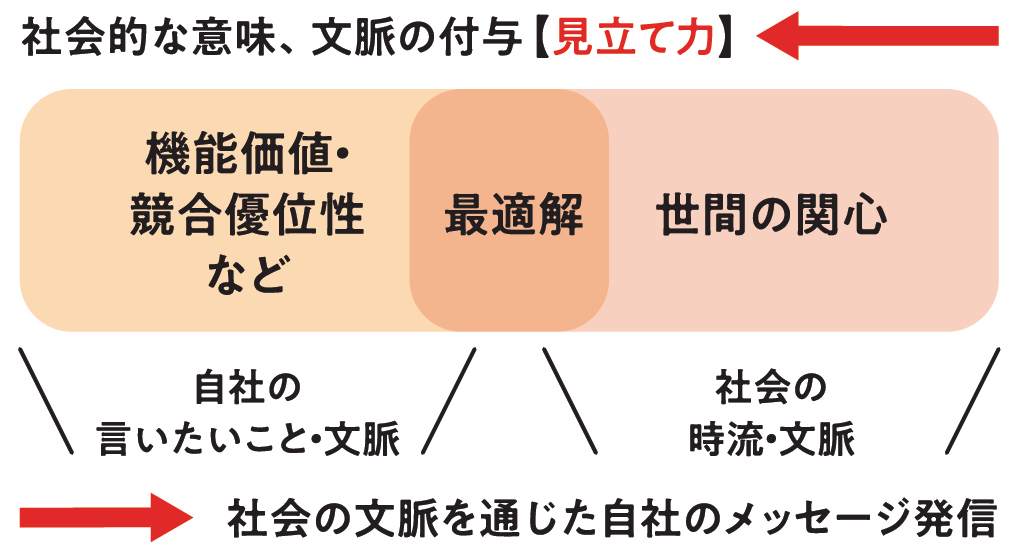

「広報・PR」は自社を取り巻くさまざまなステークホルダーと良好な関係性を築くことが目的であり、社会を味方につけ自社の強みをより効果的に伝えていくことで、企業価値向上、事業機会の最大化につながります。より効果的なPRをしていくためには、世間の関心に合わせで情報を編集する「見立て力」が重要です。自社のコンテンツ(情報)に受け手の関心を引き、ポジティブな反応を引き出すようなコンテキスト(文脈)を与える(見立てる)ことで、相手に伝わるPRとなります。

PR担当と事業部で具体的な目標等は違っても、企業価値を高めるという大きな観点ではお互いの視点共有や具体施策への落とし込みを連携して行っていく必要があると感じました。

自社のサービスを一方的に発信するだけでは、必ずしも「世間が聞きたいこと」ではなく、意図したとおりにも伝わらない。社会的な意味・文脈を選び、付与して【見立て力】発信をすることで、両者の間に最適解が生まれ、より関心をもって受け手に伝わる。

【講師】

はね

代表取締役

矢嶋 聡さん

ネイバージャパン(現LINEヤフー)メルカリにて広報・マーケティング分野を広く経験・統括した後、独立し戦略広報マネジメントに特化したPRコンサルティング会社「はね」を設立。

集中講義と実践で思考が活性化する受講の様子

マーケティングやブランディングなどの領域に精通した講師の方からの事例を交えた講義は、毎回新たな気づきが得られるため全員集中して聴いています。また、実際に受講者が手を動かし考える個人やグループでのワークショップもセットで行うことで、内容の理解が深まっています。

お問い合わせ

株式会社セプン銀行