企画=Why×What×How

いきなりですが、私は「企画出し」が、本当に得意ではありません。実務で、パッと切れ味鋭いアイデアがひらめくことは一度もなく(笑)。新領域でのプロジェクトが多いこともあり、生活者リサーチをしたり、海外動向を分析したり、インプットを積み上げて考えるスタイルです。

企画をつくる/企画を選ぶ際は、「Why(なぜやるか)」「What(何をやるか)」「How(どうやるか)」のそれぞれを、端的に1行で書けるかを重視します。「あれもこれも」とてんこもりでも良くないですし、どれかに偏っていると中途半端になりがちです。この3つの黄金比を常に意識しています。

企画書=仕上げは削る&整合する

企画書をブラッシュアップする作業。私は、プレゼンに必要な素材をいったんすべて入れ込んだ、「マックスの企画書」をつくっておいて、とにかくたくさんの人からフィードバックをもらうようにしています。

そのフィードバックを反映させる時に意識しているのは、「削ること」と「整合すること」。「こういう要素を入れた方がいい」と言われて付け足してばかりだと、初見で理解しにくいいびつな企画書になります。意見を反映させる際には、マックスから削る/ページや指摘をマッシュアップするようにしています。これを始めてから、自分の中では企画書の安定感が上がった気がします。

企画書を仕上げる上でもうひとつ大切なのは、聞き手のスタートとゴールを明確に想像することと話芸に頼り過ぎないことです①。

プレゼンの準備で想定問答を考えておくことはあると思いますが、私は「質疑ゼロ」を目指して、事前に資料内に要素を入れるようにしています。聞き手はプレゼンの途中で気になることがあったら、それ以降の話が入ってきにくくなります。そうならないために小石や小骨を取り除いた資料を目指します。

プレゼン=企画書×トーク

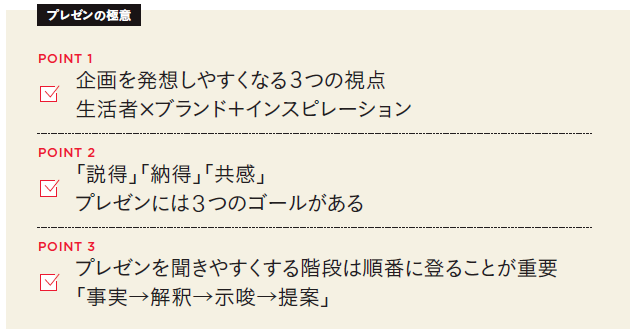

実際にプレゼンする際には、次の3つを意識しています。①意味なく前提(オリエン)を否定しない...