「公式SNSアカウント運用」の極意

☑SNSは常連さんとのストック型のコミュニケーションであることを意識する。

☑まずチームやアカウント、ブランドのビジョンを定め、必ずそこに立ち返る。

☑ブランド設計書×モーメントを捉える。

パーソナルな場で関係を積み重ねるのがSNS

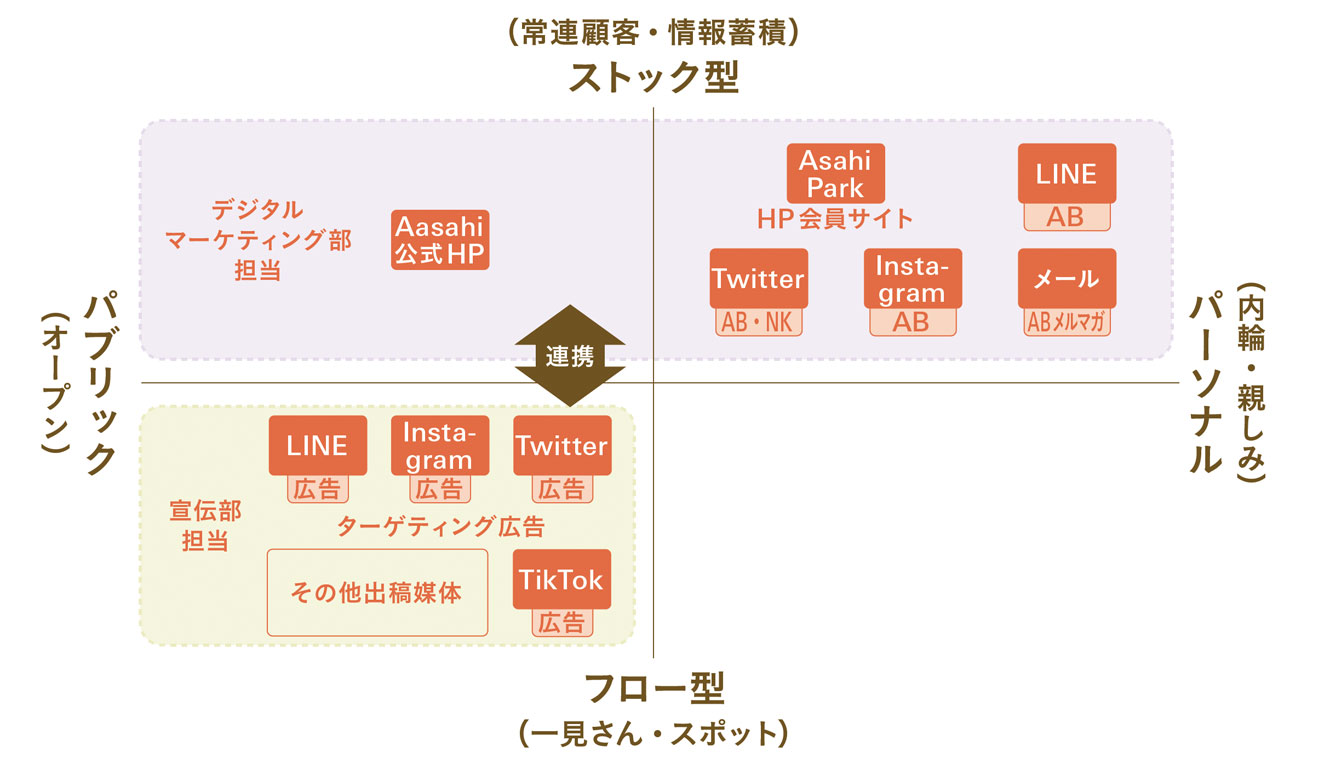

アサヒビールでは、宣伝部とデジタルマーケティング部の2つの部門で連携しながらデジタルコミュニケーション領域を担っています。宣伝部は広告を担当するのに対して、私たちデジタルマーケティング部はオウンドメディアを運用。宣伝部の広告素材を活用しながら、日常に寄り添うコンテンツや、キャンペーン企画を発信しています。

これを発信先と情報の型のマトリックスで表すと【図1】のようになります。この4象限のなかで、パブリックな場で、そこを通りかかった人に対して発信するのが広告のコンテンツ。逆に「常連さん」の方に対するパーソナルな場で、一人ひとりとつながって関係を積み重ねていくのが我々デジタルマーケティング部の役割だと考えています。

ここでつながる人々というのが、LINEの友達登録者、TwitterとInstagramのフォロワー、会員サイトとメールマガジンの登録者。インテージの調査データによると、この方々の一人当たり酒類購入金額は、市場平均の約2倍という結果が出ています。

ただ、SNSで取るべきコミュニケーションの目的は、一人ひとりの購入金額を上げるためのものではありません。いかに、常連のお客さまに対して「アサヒビールっていいね」と共感していただけるか大事であると考えています。

そこで私たちデジタルマーケティング部としては「リアルとデジタルの連動を通して、消費者がアサヒビールとの接点でワクワクし、一人一人の日々に潤いのある豊かな生活を実現する」というビジョンを掲げました。これをミッション、行動指針、個人の目標に落とし込みながら、チーム内の一人ひとりに浸透させていく。公式アカウントの運用においても、それが判断の軸になっています。

ともすれば、自分たちの商品を一生懸命に紹介したくなってしまうものです。そうではなく、発信する情報は「お客さまの生活や時間が豊かになるか」、この一点のみ。コンテンツの内容や表現で迷ったら、必ずここに立ち返るようにしています。

モーメントを捉えるためのブランド設計書

先述のデジタルマーケティング部としてのビジョンとは別に、各媒体の公式アカウントごとにも「なりたい状況」としてビジョンを定めています。

例えばTwitterのビジョンは、①フォロワーのモーメントに沿ったタイムリーな情報を、②共感してもらいたい「大義/価値観/インサイト」に沿って継続的に発信し続け、③お客さま自ら「アサヒビール」の商品を生活の中に取り入れたいと思ってもらえるアカウントになる、ということ。

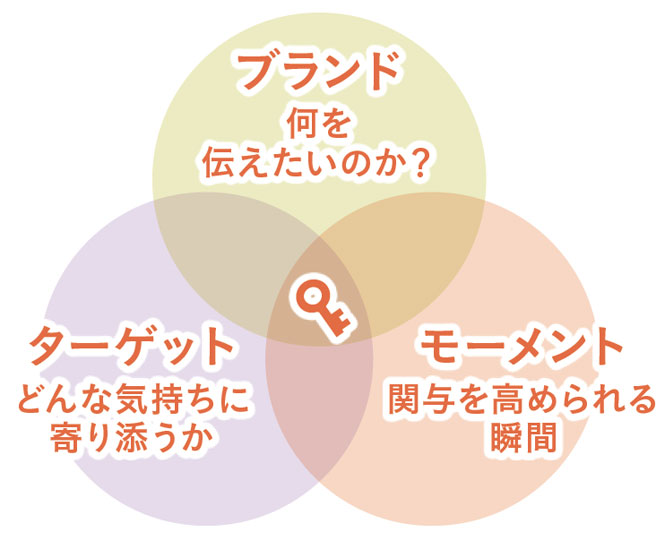

それを基に具体的な行動戦略を設定していきますが、もっとも大切なのは、①の“モーメント”を捉えることです。モーメントとは、「生活者の商品/サービスに対する関与が、非常に高まる瞬間」(※)です。この関与が高まる「モーメント」と、コミュニケーションを取りたいターゲット、そして、ブランドが伝えるべき価値、この3つが重なりあうメッセージとは何かを、考えていきます【図2】。

※参考:『生活者の関与が高まる「瞬間(モーメント)」の効果的な抽出方法』(電通・西田悟史氏)

図2 SNSで発信すべき情報とは何か

ブランドとターゲット、モーメントが重なり合うメッセージを考える。

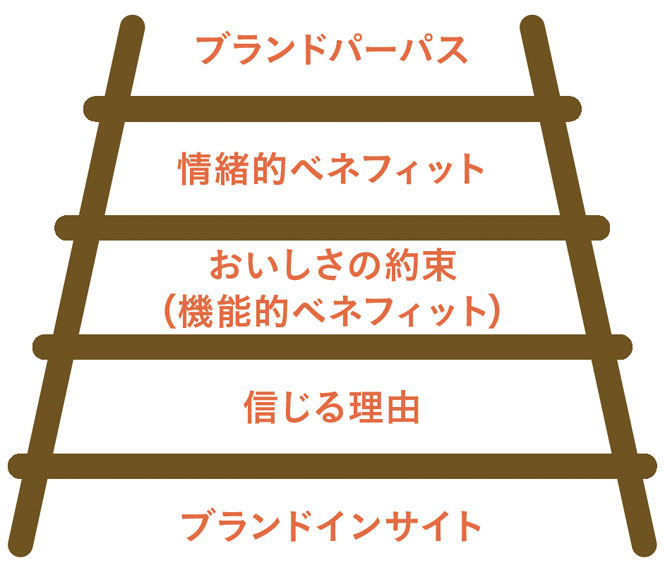

私たちがこの重なりを捉えるためにまず用いているのが、すべての商品に定められたブランドラダーです【図3】。例えば「アサヒ ザ・リッチ」のブランドパーパスは、「日常に気兼ねなくプレミアムを楽しむ喜びを」というもの。ブランドチームが明文化したラダーに沿って、すべてのマーケティング活動を組み上げていきます。つまり、SNSでただ面白おかしく投稿するというのはNG。広告も含めた、マーケティング本部全体で、発信すべき情報を統一しています。

図3 ブランドラダー

すべてのブランドで、このブランドラダーを定めている。

そしてもうひとつ重要なのが、【図2】のターゲットの部分。ここを探るため、独自調査を基にお客さまへ適切にブランドの価値が伝えられることを意識して活動しています。先ほどの「アサヒ ザ・リッチ」であれば、商品に対するイメージは「威厳のあるあこがれ」。そして創造性や高級感、優雅さ、洗練性を好んだり、向上心がある、といったマインドの方々に好まれていることが分かりました。

発信するコンテンツは、「ブランド設計書」に沿って考える。ここにさらに、日々のイベントや世の中の流れといった「文脈」をかけ合わせることで、SNSの投稿内容を考えていきます。

投稿タイミングは施策に沿って適切に

続いて、投稿のタイミングについて。これはSNS施策の定石である...